Pour la solidarité, Contre L'exclusion

aide à la jeunesse

Aide à la jeunesse : le radeau de la méduse ?

Pendant des années, la protection de l’enfance a souffert dans l’ombre d’un silence politique. Les récentes mobilisations, alertes judiciaires et tentatives de réinvestissement public montrent une chose : si le système n’est pas mort, il revient de très loin.

En 2021 et 2022, un double dossier d’Ensemble ! alertait sur l’état critique de la justice de la jeunesse et de l’aide à la jeunesse (1). La réforme impulsée par le « Code Madrane » (2018), censée déjudiciariser l’aide, avait laissé un secteur désorienté. Entre juges dépossédés et administration communautaire frileuse, les tensions étaient vives. Le constat, alors, était clair : urgence partout, moyens nulle part.

Comment les choses ont-elles évolué depuis lors ? Comment le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles constitué à l’été 2024 considère-t-il le secteur de l’aide à la jeunesse ? Sur le terrain, comment s’est-on mobilisé ? Quelles réalités nouvelles ont-elles émergé, et quelles réponses y apporter ? Pleins feux sur un secteur qui crie son mal-être et son impuissance depuis longtemps.

Automne 2022 : le cri public des juges bruxellois

Le 19 octobre 2022, les 14 juges de la jeunesse de Bruxelles publient une carte blanche dans Le Soir (2). Leur constat est sans appel : le système de l’Aide à la jeunesse est en rupture, incapable d’assurer sa mission de protection des mineurs pourtant prévue par la loi.

Pas de places en institution, pas de suivi adapté, pas de moyens. Résultat : des enfants en grave danger laissés en famille, ou transférés d’un lieu d’accueil à l’autre, parfois hébergés… à l’hôpital, faute de mieux. Sans pathologie, sans soins requis, sans encadrement éducatif, mais faute de place ailleurs.

La carte blanche détaille plusieurs situations glaçantes :

Anabella, 15 ans, hospitalisée depuis six mois, sans motif médical ;

Maurice, 5 ans, déplacé d’urgence en urgence pendant cinq mois ;

Julia et Anna, 4 et 6 ans, maltraitées puis séparées faute de place commune ;

Mireille, 16 ans, en errance institutionnelle, sa scolarité brisée.

513 enfants étaient alors sur liste d’attente pour un placement à Bruxelles. Trois ans pour obtenir une place dans certaines tranches d’âge. Des délais qui rendent caducs les mécanismes de protection et qui laissent certains mineurs devenir majeurs… sans jamais avoir été protégés. « Nous refusons d’être les complices d’une maltraitance institutionnelle, écrivent les juges. Aucun argument budgétaire ou immobilier ne justifie qu’un État renonce à protéger ses enfants. »

Valérie Glatigny, ministre de l’Aide à la jeunesse de l’époque (MR), répond alors en rappelant les 12 millions d’euros supplémentaires injectés depuis le début de la législature 2019-2023, et les 80 nouvelles prises en charge créées, tout en insistant sur les efforts en matière de prévention pour éviter les placements.

Elle renvoie partiellement la responsabilité à d’autres niveaux de pouvoir : « La Fédération Wallonie-Bruxelles ne peut, à elle seule, répondre aux besoins des jeunes en situation de croisement entre justice, santé mentale et handicap », souligne-telle en substance.

La capitale, territoire d’urgence : le combat du Collectif bruxellois

La juge Michèle Meganck, que nous avions rencontrée à la fin 2021 et que nous revoyons pour faire le point près de quatre ans plus tard, attire également l’attention sur la situation particulière à Bruxelles, où les jeunes mis en autonomie ne trouvent pas de logement avec les moyens qui leur sont attribués : « On leur alloue la même somme à Bruxelles que dans le Hainaut, par exemple, où les logements sont nettement plus abordables. » Et aussi : vu le prix de l’immobilier et la pression démographique, « on manque de places en institutions à Bruxelles, et quand un jeune doit être placé en IPPJ, on doit l’envoyer loin, faute d’institution de ce genre dans la capitale. Un déracinement de plus… »

Le Collectif bruxellois des acteurs de l’aide et de la protection de la jeunesse est né, en novembre 2022, de cette réalité brutale : l’absence chronique de prises en charge pour les jeunes en détresse. Qu’il s’agisse de structures d’hébergement ou de services d’accompagnement en milieu de vie, Bruxelles manque cruellement de solutions pour honorer le droit à la protection. Le SPJ de Bruxelles en a été la cheville ouvrière, épaulé par certains magistrats, les services d’accompagnement résidentiels et SOS Enfants.

Son message est clair : à Bruxelles, l’Aide à la jeunesse est à bout de souffle (lire l’interview de Déborah Unger et de Xavier Verstappen).

L’engagement du Collectif est simple et assumé : pas de dispersion des revendications, un seul point à l’agenda : le manque de places pour les mineurs en danger.

2023 : de nouveaux outils

La carte blanche publiée dans Le Soir en 2022 a décidément fait tache d’huile. Dans la foulée, outre le Collectif bruxellois, on aussi vu la naissance des Conseils de prévention rassemblant les services d’aide spécialisée (dans le jargon : les « services non mandatés » – lire l’encadré) tels les AMO (Accueil en milieu ouvert), qui permettent aux jeunes en difficulté et à leur famille de recevoir une aide utile sans passer par le SAJ.

Les Conseils communautaires intersectoriels (CCIS) ont également été portés sur les fonts baptismaux. Ils rassemblent, par arrondissement, des représentants de tous les services et institutions actives dans l’aide et la protection de la jeunesse (dans le jargon : les « services mandatés ») ce qui, à Bruxelles, représente une centaine de personnes. Ces Conseils communautaires visent à rendre possible l’intersectorialité, c’est-à-dire les échanges d’informations entre les services, et la recherche en commun des solutions les mieux adaptées aux jeunes concernés (lire à ce propos l’interview croisée de Valérie Latawiec et de Cédric Lammens).

Aide et protection de la jeunesse : chiffres-clés (en euros)

Budget global

2022 : 383 millions

2023 : 360 millions

2024 : plus de 450,8 millions (=>forte augmentation du budget sous la précédente législature)

2025 : près de 460 millions

Nbre de jeunes pris en charge en institutions (chiffres 2023) : 42.975

Dont 40.040jeunes en difficulté ou en danger et 922 jeunes en difficulté ou en danger et ayant commis un délit (dans le jargon : « fait qualifié infraction »/FQI)

Assez stable au cours des dernières années

Capacité de prise en charge en FWB (2024)

Accompagnement dans leur milieu de vie : 360

Investigation et évaluation dans le milieu de vie : 25

Hébergement en régime fermé : 101

Hébergement en régime ouvert : 144

Aide consentie (Service d’Aide à la Jeunesse/SAJ) et aide contrainte (Service de Protection de la Jeunesse/SPJ)

2022 : Aide consentie : 11.842

Aide contrainte : 10.269

2023 : Aide consentie : 12.627

Aide contrainte : 10.544

Total : 23.171

Motifs d’intervention 2023

(Suspicion de) maltraitance (physique, psychologique ou sexuelle) : 9.181

Difficultés des parents à assumer leur rôle parental : 10.735

Difficultés financières et matérielles : 3.346

Difficultés personnelles des parents : 10.725

Difficultés personnelles du jeune : 10.942

Problèmes relationnels au sein de la famille : 9.604

Négligence : 5.538

Élections 2024 : un mémorandum pour replacer les enfants au cœur de la politique

À quelques mois des élections, une cinquantaine d’organisations de défense des droits de l’enfant, dont la CODE, UNICEF Belgique et la KinderrechtencoalitieVlaanderen, sonnent l’alarme (3). Le message de ce mémorandum des acteurs des droits de l’enfant est sans ambiguïté : dans un pays aussi riche que la Belgique, un enfant sur cinq vit encore dans la pauvreté. « L’heure n’est plus aux ajustements à la marge, soulignent en substance les signataires. Il faut une politique globale, cohérente, à la hauteur de l’urgence. »

Le texte dresse des constats accablants : précarité grandissante, accès inégal aux soins, à l’éducation, au logement, violence structurelle dans les institutions, émiettement institutionnel qui empêche toute politique efficace.

Les crises récentes– sanitaire, énergétique, géopolitique –, souligne-t-il également n’ont fait qu’aggraver les inégalités, avec des effets directs sur les enfants les plus vulnérables.

Le mémorandum avance une série de recommandations transversales que les signataires estiment incontournables :

– Un ministre des droits de l’enfant au niveau fédéral pour coordonner l’ensemble des politiques.

– Un plan d’action interfédéral clair, avec suivi, budget et indicateurs.

– Des données fiables, centralisées, désagrégées, pour objectiver les besoins.

– Une vraie participation des enfants, avec le droit de vote dès16 ans, et l’intégration des droits de l’enfant dans la formation des enseignants et des professionnels.

Le mémorandum décline ses revendications en plusieurs fiches thématiques, espérant ainsi dessiner une feuille de route pour le futur gouvernement. Lutte contre la pauvreté par la revalorisation des revenus sociaux et des logements accessibles, meilleur accès aux soins de santé et de santé mentale, accent mis sur la prévention dans le domaine de l’aide à la jeunesse, etc.

Autant dire que, depuis lors, la désillusion est totale : les mesures décidées par l’Arizona, telle celle, emblématique, de la limitation des allocations de chômage à deux ans, ne font que fragiliser davantage les plus précaires et, par conséquent, les enfants vivant au sein de familles touchées de plein fouet par cette mesure.

La déclaration de politique communautaire du gouvernement de la FWB…

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles fraîchement constitué à l’été 2024 affirme entendre ces appels. Dans sa déclaration de politique communautaire 2024-2029 (4), il proclame :« Chaque enfant, chaque jeune doit être protégé, accompagné, éduqué avec bienveillance. […] C’est pourquoi l’enfance en danger et en difficulté sera une priorité du gouvernement. »

L’exécutif promet une réforme structurelle du secteur, une hausse des moyens et une meilleure coordination intersectorielle. Il envisage notamment de regrouper les compétences de l’enfance, de la jeunesse et de l’aide à la jeunesse sous un même ministère, et de « dégager une stratégie transversale de prévention générale » incluant enseignement, sport et santé.

Surtout, il reconnaît la nécessité de sortir des logiques en silo : « Il s’agit ici d’appréhender l’enfant et le jeune de façon holistique et non de travailler sous une logique de silo, contre-productive pour le mineur. »

Décidément très lucide, le texte déclare : « Il est impératif que les différents services et acteurs impliqués collaborent davantage, y compris au niveau administratif, notamment afin d’éviter que ces jeunes ne doivent in fine être pris en charge par l’aide à la jeunesse faute de prises en charge adéquates. »

Une attention particulière est également promise aux mineurs étrangers non accompagnés (Mena), aux « bébés parqués » à l’hôpital, ainsi qu’aux jeunes en transition vers la majorité. L’objectif affiché : « une prise en charge transversale, précoce et intensive le plus rapidement possible. »

Enfin, l’exécutif souhaite doter la Fédération d’un véritable outil statistique pour piloter la politique publique et « monitorer les besoins en termes de capacités de prise en charge. »

On avance, mais à trop petits pas

Si l’on ne considère les choses que sous l’angle de l’Aide à la jeunesse, le secteur a néanmoins fait l’objet d’un regain d’intérêt politique au cours de ces dernières années. Sous la législature précédente, la ministre Glatigny a créé de nouvelles places nouvelles, a octroyé des moyens supplémentaires au budget de l’aide à la jeunesse. Aujourd’hui, Valérie Lescrenier, ministre de l’Aide à la jeunesse (Les Engagés) au sein du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles depuis le début de cette législature (lire son interview) a impulsé neuf millions supplémentaires et structurels au budget, créé d’autres prises en charge, et commandé diverses études en vue d’objectiver les besoins du secteur.

Mais la situation est tellement dégradée, la crise si manifestement systémique, que le secteur ne parvient pas à se réjouir de ces avancées. Leur position se résume à ceci : « Ces moyens supplémentaires vont peut-être nous éviter de nous noyer totalement, mais certainement pas de sortir complètement la tête de l’eau. » Car les listes d’attente restent longues, les services débordés, et les enfants… toujours en danger.

Un système maltraitant… pour tous

Si les enfants sont les premières victimes des défaillances du système, les professionnels de la jeunesse ne sont pas épargnés : juges, éducateurs, travailleurs sociaux, tous travaillent dans la frustration et l’impuissance. « Le secteur est maltraité lui aussi. On sait qu’on ne fait pas assez, qu’on abîme les enfants qu’on prétend sauver. »

Depuis dix-neuf ans qu’elle est juge, Michèle Meganck a vu la situation se transformer. Pas forcément plus de dossiers, mais des situations infiniment plus complexes : précarité extrême, isolement social, troubles psychiatriques, parents dépassés, enfants aux besoins multiples. « Chaque dossier est un roman de Zola », dit-elle.

« En théorie, l’intersectorialité, c’est-à-dire la collaboration entre les différents services, c’est intéressant, admet la juge, mais dans les faits on ne voit pas grand-chose de concret : quand un jeune en difficulté se fait renvoyer de son institution parce que son handicap devient difficile à gérer, ou parce qu’il s’est montré violent, bonne chance pour trouver un lieu où le reloger, avec ou sans ce fameux Conseil intersectoriel ! »

« Les problématiques auxquelles le secteur de l’aide et de la protection de la jeunesse, en ce compris la justice de la jeunesse, doit faire face se sont incroyablement complexifiées. Un seul exemple qui en dit long : jusqu’il y a peu, les juges de la jeunesse bruxellois ordonnaient en moyenne une cinquantaine de mesures d’observation protectrices pour des mineurs (NDLR : cette mesure qu’on appelait avant « mise en observation » touche la personne atteinte d’un trouble psychiatrique qui doit être surveillée, examinée de manière approfondie sur une période limitée) ;maintenant, on en est à peu près à 10 par mois ! Cela prouve à quel point la santé mentale des jeunes s’est dégradée. »

« Les délais d’attente pour recevoir de l’aide appropriée sont beaucoup trop longs, dénonce encore la juge. Or, dans notre secteur, tout est toujours urgent. Si les jeunes n’obtiennent pas tout de suite l’aide dont ils ont besoin, leur situation se dégrade. Les jeunes aux prises avec des souffrances mentales attendent en moyenne un an avant de recevoir de l’aide. En un an, il a tout le temps de décompenser, de se retrouver aux urgences psychiatriques d’un hôpital, et de se voir prononcer une mesure d’observation. Quand je fais une demande d’accompagnement pour un jeune au sein de sa famille, un an plus tard, si l’aide n’est toujours pas là – et elle l’est rarement – eh bien c’est le placement du jeune que je dois alors demander, tellement la situation familiale s’est dégradée. »

Quant à la prévention, la juge n’y croit pas comme solution miracle : « Vous pouvez faire toute la prévention que vous voulez, la pauvreté et le désespoir ne disparaîtront pas. »

Juge agressé, fusillades à Anderlecht : des chocs successifs, mais pas de solution

Le 14 janvier 2025, un juge de la jeunesse à Bruxelles a été agressé, à l’intérieur du bâtiment Portalis, par un adolescent de 16 ans. Cet événement a déclenché une alerte au sein de la magistrature, inquiète face à la recrudescence de violences envers les juges. La magistrature ne s’est pas privée de rappeler le manque de places endémiques en IPPJ (Institutions Publiques de Protection de la Jeunesse), tandis que Solayman Laqdim, délégué aux Droits de l’Enfant, estimait en substance que les juges de la jeunesse bruxellois avaient un penchant trop prononcé pour le placement en IPPJ, puisqu’avec leurs seules décisions, ils remplissaient la moitié des places dans ces institutions (lire son interview).

« D’abord, il n’y a rien d’anormal à ce que nous remplissions la moitié des places, réagit Michèle Meganck, puisque Bruxelles compte la moitié des jeunes délinquants. Ensuite, on nous dit aussi que beaucoup de ces jeunes souffrent de troubles psychiatriques. Certes, mais cela n’empêche pas qu’il faille leur rappeler la règle. Et aussi : puisque le secteur psychiatrique ne parvient pas à prendre ces jeunes en charge, quel autre choix avons-nous que de les placer en IPPJ ? On nous conseille aussi, comme si nous ne le savions pas, d’avoir davantage recours à d’autres outils pour accompagner ces jeunes, telles les Équipes Mobiles d’Accompagnement (EMA), qui offrent un soutien au jeune et à ses proches dans le milieu familial. Il faut savoir qu’une quarantaine de jeunes sont sur une liste d’attente, à Bruxelles, pour cet accompagnement, et que le délai d’attente est de minimum deux mois. Comment, dans ce cas, dit-on ‘‘stop’’ à un jeune qui s’est rendu coupable d’un délit ? »

Quelques semaines à peine après l’agression du juge de la jeunesse, la commune d’Anderlecht subissait une vague de violence sans précédent, liée au trafic de drogue. De quoi, une fois encore, alerter les responsables de l’ordre et les milieux politiques et susciter des réactions diverses. Julien Moinil, procureur du roi de Bruxelles depuis janvier 2025, a alors évoqué le cas d’un jeune impliqué dans une fusillade à la station de métro Clémenceau à Anderlecht, soulignant qu’il était un ancien mineur en danger, victime de violences familiales, avec un dossier ouvert dès l’âge de quatre ans. Il a également mentionné que de nombreux enfants dans des situations similaires se retrouvaient sur des listes d’attente, sans prise en charge adéquate, ce qui, selon lui, contribue à leur dérive vers la délinquance. Face à cette situation, le procureur de roi a ouvert une enquête pour « abstention coupable », visant à déterminer pourquoi certains mineurs en danger ne recevaient pas l’aide nécessaire. Il a estimé qu’environ 400 jeunes étaient actuellement en attente d’une prise en charge adéquate, ce qui, selon lui, constitue une forme d’abandon institutionnel (5).

« Le procureur du roi assène ce que nous disons depuis des années au sein des juges de la jeunesse, conclut Michèle Meganck. Il a décidé de ne plus rien laisser passer, d’envoyer un signal fort et clair auprès de ces mineurs délinquants qui se rendent coupables d’actes graves (ce ne sont pas des voleurs de pommes). Ces jeunes nous sont donc renvoyés. Mais si nous, à notre niveau de juges de la jeunesse, nous ne savons pas où les envoyer, ni quelle mesure de protection, d’aide, ou de sanction leur appliquer, en raison d’un manque endémique de places et d’un délai d’attente beaucoup trop long, c’est le serpent qui se mord la queue… »

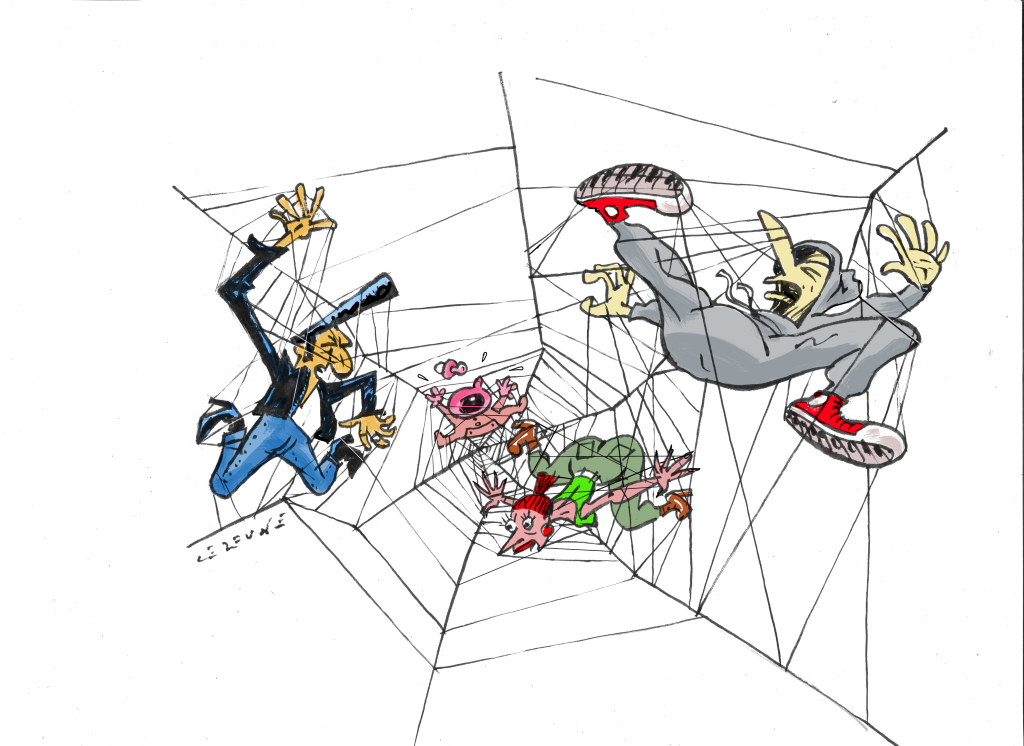

Radeau de la Méduse : inventer une fin moins tragique ?

Des âmes encore en vie tendent leurs bras remplis d’espoir vers l’horizon où se dessine la silhouette d’un navire. Après des jours de cauchemar, espèrent les naufragés, leur salut est proche. Encore faut-il que leur appel au secours soit repéré à travers cet océan démonté.

Cette scène dramatique est l’œuvre du peintre français Théodore Géricault et constitue le plus célèbre de ses tableaux, Le Radeau de La Méduse, inspiré d’un naufrage bien réel, celui de la frégate La Méduse.

Ce naufrage se terminera de manière dramatique, une tragédie à laquelle les acteurs et actrices de l’aide à la jeunesse espèrent toujours échapper. Dans la tempête des mesures politiques qui précipitent toujours davantage de personnes dans les flots démontés, chaque petite avancée crée l’espoir auquel les professionnels de terrain veulent se cramponner.

Le système revient de loin. Il s’est mis en mouvement. Valérie Lescrenier, comme les ministres des deux législatures précédentes, a obtenu une revalorisation du secteur. Elle a, se félicite-t-elle, commandé des études qui objectiveront les besoins afin de mieux affecter les moyens fatalement limités dans un contexte budgétaire serré. Dans le meilleur des cas, ces études déboucheront sur des données insoupçonnées jusqu’ici – les acteurs du terrain en doutent. Mais les enfants, eux, et celles et ceux qui sont censés les protéger, n’en peuvent plus d’attendre…

- Par Isabelle Philippon (CSCE)

(1) « Les juges de la jeunesse (de plus en plus) sur le fil », Ensemble ! n°106 , décembre 2021, et « Aide à la jeunesse : visions divergentes », Ensemble ! n°107, mai 2022.

(5) « Des mineurs en danger et à l’abandon », RTBF, 22 avril 2025, et « Le procureur du roi de Bruxelles ouvre une enquête pour abstention coupable », BX1#, 23 avril 2025.