Pour la solidarité, Contre L'exclusion

aide à la jeunesse

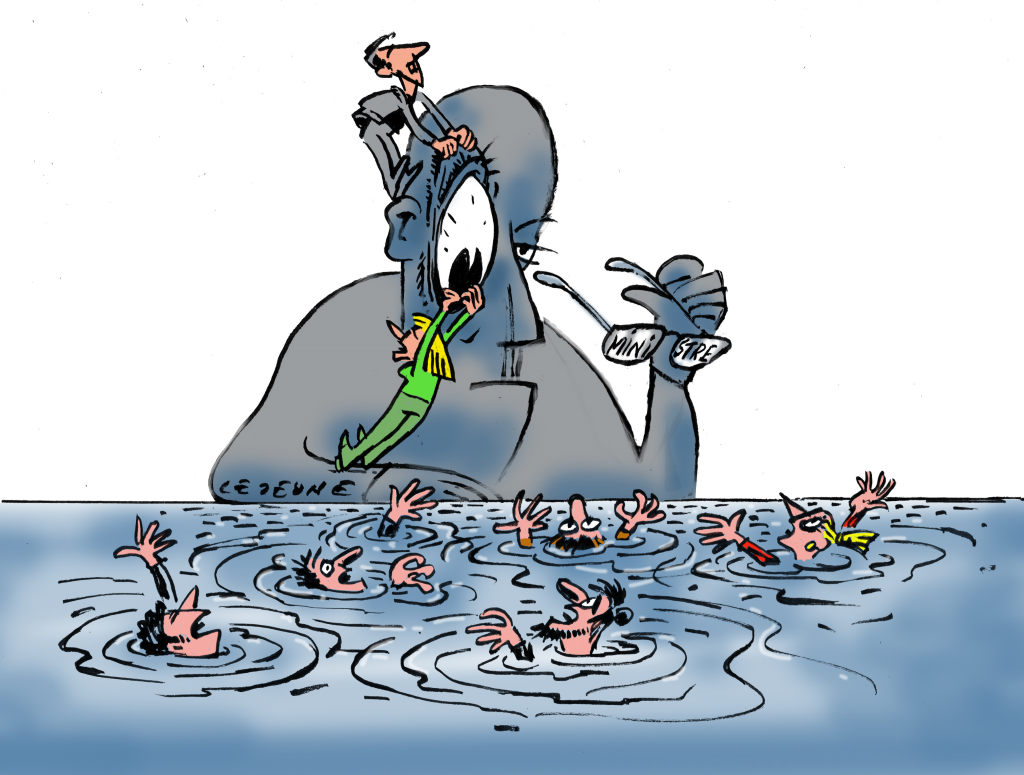

« Le secteur de l’aide à la jeunesse n’est pas abandonné à son sort. »

Valérie Lescrenier, ministre de l’Aide à la jeunesse (Les Engagés) au sein du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ambitionne de rendre les outils à disposition du secteur pour aider les jeunes en difficulté plus performants et mieux adaptés. Interview.

Ensemble ! : Vous êtes ministre de l’Aide à la jeunesse au sein du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) et, au sein du gouvernement wallon, vous avez hérité du portefeuille du Tourisme. Drôle de mélange de compétences, non ?

Valérie Lescrenier : Au sein du gouvernement de la FWB, en plus du portefeuille de l’Aide à la jeunesse, j’ai aussi endossé des compétences en matière d’Enfance et de Jeunesse, ce dont je me réjouis car c’est très cohérent. Et au sein du gouvernement wallon, je suis chargée d’une autre compétence – les infrastructures d’accueil de la petite enfance – cohérente par rapport à mes compétences communautaires. Tout cela fait sens pour moi.

Par ailleurs, à l’échelon wallon, je suis également ministre du Patrimoine et du Tourisme. Pourquoi ce portefeuille ? Je vous rappelle que j’ai une formation d’économiste et qu’avant d’arriver dans ce gouvernement, je travaillais dans le secteur du tourisme (NDLR : Valérie Lescrenier a été directrice de la fédération touristique de la province de Luxembourg entre 2018 et 2024).

L’Aide à la jeunesse, c’est donc pour vous une découverte…

On ne va pas se le cacher : je n’étais pas familière de l’Aide à la jeunesse. Mais j’aime découvrir, apprendre, m’engager, et je trouve ce secteur extrêmement important. C’est pourquoi, dès mon entrée en fonction, en été 2024, je suis allée le plus possible sur le terrain pour entendre, comprendre, voir comment s’articulent toutes les structures de l’Aide à la jeunesse. Ce secteur utilise un jargon particulier : pas facile de s’y retrouver, entre tous ces acronymes et toutes ces structures. J’ai dû apprendre, et accepter de bugger parfois (sourire). Maintenant, ça va. J’ai aussi veillé à m’entourer, au sein du cabinet, de collaborateurs issus du secteur.

Ce ne doit pas être confortable d’être ministre d’un secteur dont les difficultés et les besoins sont énormes, alors que les gouvernements, à tous les échelons, n’ont pas précisément la fibre sociale…

Valérie Lescrenier : L’accord de gouvernement est très ambitieux pour ce qui est de l’Aide à la jeunesse. C’est un des rares ministères en faveur desquels le gouvernement a dégagé des moyens complémentaires. Certes, ces moyens ne sont pas démesurés au regard d’une part des besoins du secteur, mais ils sont néanmoins tout à fait bienvenus : le budget de l’Aide à la jeunesse atteignait 458 millions d’euros, et on lui a ajouté 9 millions. Un élément de comparaison qui montre l’importance que l’on accorde à ce secteur : il « pèse » plus de 460 millions, pour 60 millions tout juste pour le budget du Tourisme…

Ces moyens supplémentaires seront-ils pérennes ? Parce que s’il s’agit d’un one shot, les institutions ne vont pas s’engager dans des nouveaux projets dont elles ne pourront pas assumer le coût par la suite…

Ces moyens seront pérennes – c’est essentiel !Mon souhait est qu’ils augmentant au vu des besoins. Bien sûr, on connait la situation budgétaire de la Fédération. Mon cabinet a mis au point un plan quinquennal en faveur de l’Aide à la jeunesse, que j’ai présenté aux parlementaires début mars 2025. Il contient une série de mesures et de priorités, et il a été bien accueilli par le secteur.

Quels sont les points-clés de ce plan quinquennal ?

J’ai pu me rendre compte, sur le terrain, du rôle essentiel que les professionnel.les de terrain jouent auprès des jeunes en difficulté. Je suis très sensible au manque de moyens humains dans le secteur, et il faut donc affecter les moyens supplémentaires de la manière la plus optimale.

Chaque réponse doit être individualisée et spécifique en fonction du jeune qui est accompagné, de son histoire, de son caractère, de son environnement : pour pouvoir aider au mieux un jeune, il faut avoir une vue globale de tous ces éléments. J’entends souvent dire, par exemple, qu’il faudrait créer davantage de places dans les institutions qui hébergent et accompagnent les jeunes, et je ne dis pas que ce n’est pas le cas. Mais, si l’on crée de nouvelles places (NDLR : appelées « nouvelles prises en charge ») dans les institutions, que ce soit en Institutions publiques de protection de la jeunesse/IPPJ (NDLR : les IPPJ accueillent, en régime ouvert et/ou fermé, des jeunes en conflit avec la loi) ou dans les autres institutions qui prennent en charge les jeunes que l’on a jugé bon d’éloigner de leur milieu familial, il faut que cela s’accompagne d’autres outils. Il ne suffit pas de créer davantage de places.

Il faut que tout le reste suive. Dans cette perspective,nous avons renforcé la norme d’accompagnement psychosocial au niveau de ces services résidentiels généraux:elle est passée d’un trois-quarts à un équivalent temps plein (ETP) pour 15 jeunes. Le renforcement des troupes qui accompagnent les jeunes est essentiel, parce qu’il faut travailler le lien avec leur famille biologique, et qu’on n’y arrive pas toujours, faute de moyens humains.

Le plan quinquennal prévoit en outre, dès cette année, 2,3 millions supplémentaires dans le budget, pour recruter plus de 60 équivalents temps plein pour renforcer les services d’aide et de protection de la jeunesse : ce point est fondamental pour apporter de l’air aux équipes.

Les professionnels de terrain estiment que ce renforcement est loin d’être suffisant, vu les besoins du secteur…

Ce ne sera effectivement jamais suffisant… Pour objectiver les besoins, nous avons commandé un cadastre des besoins du secteur de l’aide à la jeunesse, tant pour ce qui est des professionnels qui travaillent avec ces jeunes et les familles, que pour ce qui concerne les places pour les jeunes eux-mêmes bien sûr.

Par ailleurs, pour ce qui concerne les IPPJ – car on entend souvent dire qu’il faut y créer d’urgence des places -, l’Institut National de Criminalistique et de Criminologie (INCC) va également mener une recherche pour objectiver les besoins du secteur. Elle devrait être finalisée d’ici à un an et demi, mais des étapes intermédiaires nous permettront déjà d’y voir plus clair. Cela dit, une fois encore, il faudra voir, avec les professionnels du secteur, comment articuler au mieux les actions et les outils pour accompagner ces jeunes en conflit avec la loi. Certains jeunes en conflit avec la loi doivent bien entendu passer par un IPPJ car ils ont besoin d’une réponse très ferme, mais il y a de nombreux autres outils pertinents et porteurs de sens qui sont trop peu utilisés des magistrats.

Cette étude va permettre d’objectiver tout cela, de relever l’ensemble des moyens existants et la manière dont ils sont utilisés. Elle nous permettra d’orienter la création de nouvelles prises en charge et suivis là où c’est le plus nécessaire et le plus optimal.

Julien Moinil, le procureur du Roi de Bruxelles, a relevé qu’un des auteurs des fusillades à proximité de la station de métro Clémenceau d’Anderlecht, à la fin de l’hiver dernier,avait eu un dossier ouvert pour mineur en danger auprès de l’Aide à la jeunesse et que, faute d’avoir reçu une aide adaptée dans les temps, il était tombé dans la délinquance. Il dit également qu’il manque au moins 400 places en institutions, et que cela revient à laisser des jeunes en danger à l’abandon. Il a même ouvert une information judiciaire contre X pour “abstention coupable”. Que répondez-vous à cela ?

Permettez-moi d’abord de rappeler que sur vingt jeunes pris en charge par le secteur, un seul est en conflit avec la loi : les jeunes en danger ne deviennent pas tous délinquants, loin de là. Mais bien sûr, je suis d’accord pour estimer qu’il faut investir davantage dans la prévention pour éviter que des jeunes se retrouvent dans de telles situations. On doit créer de prises en charge, je le sais : notre objectif est d’en créer au minimum 500 d’ici à la fin de la législature.

J’ai rencontré le procureur du roi, on a eu l’occasion de débattre de ces enjeux. Je lui ai dit que les moyens dont on disposait ne seraient de toute façon pas suffisants au regard des besoins, et qu’il fallait veiller à les affecter au mieux. Le procureur du roi insiste fort sur la nécessité de créer de nouvelles places en IPPJ, mais il faut savoir qu’en cas de situation d’urgence pour des faits de délinquance grave, il y a toujours des places disponibles. Parce qu’il ne faut pas que des jeunes en conflit avec la loi soient laissés dans la nature avec un sentiment d’impunité. Mais imaginons qu’un jeune doive être placé en IPPJ et qu’il n’y ait pas de place disponible : ne pensez pas que ce jeune est laissé à lui-même ! On active d’autres outils en attendant qu’une place en IPPJ se libère. Ces outils ne sont peut-être pas ceux que les juges envisagent de prime abord, mais le jeune n’est pas « abandonné ». Il faut aussi avoir présent à l’esprit que le placement en IPPJ n’est pas la seule réponse possible, ni toujours la plus adéquate. Mais pour y voir clair, il faut prendre la situation du jeune dans sa globalité.

Tous les professionnels du secteur mettent en avant la complexité croissante de l’accompagnement des jeunes qui, de plus en plus, se trouvent confrontés à des problématiques multiples : délinquance, santé mentale, handicap, problématiques propres aux parents, etc. Ces situations rendent la prise en charge extrêmement compliquée…

A chacune de mes visites sur le terrain, cette réalité ressort de manière évidente : j’en suis donc bien consciente. C’est pourquoi, sur la base d’une étude commandée à l’Université de Liège la législature précédente, nous objectivons les besoins par rapport à la complexité des prises en charge. Pour savoir dans quelle direction nous devons évoluer, là aussi, il faut d’abord objectiver la situation.

Faut-il vraiment besoin d’une étude pour confirmer ce que l’on sait déjà ?

Si on ne priorise pas un minimum les actions et les outils à mettre en œuvre, on risque de partir dans tous les sens. Cela dit, nous ne sommes pas restés les bras ballants jusqu’ici. En décembre dernier, avec Yves Coppieters, le ministre en charge de la Santé et de l’Aviq (l’Agence pour une vie de qualité, notamment en charge du handicap), on a rencontré l’Union des conseillers et directeurs de l’Aide à la jeunesse. J’ai aussi rencontré les magistrat.es, avec des représentant.es de l’Aviq, de l’Aide à la jeunesse et de l’ONE (Office national de l’enfance),dans le but d’élaborer un guide de procédures transversales encadrant l’aide à apporter à ces jeunes qui se trouvent à la croisée des secteurs.

Nous travaillons encore, dans ce cadre, à un projet concret de centre en Brabant wallon, situé dans un bâtiment de l’Aviq, qui pourra accueillir six à huit jeunes aux problématiques multiples et complexes, et ce dès 2026.

Six à huit places : une goutte d’eau par rapport aux besoins…

Je sais : vous pouvez réagir comme cela à chaque avancée que je vous annonce. Nous ne pouvons avancer que pas à pas. De nouveau, on ne réglera pas le problème en se contentant de créer de nouvelles places : cette intersectorialité doit désormais traverser toutes les pratiques du secteur, tous les outils, l’ensemble des politiques qu’on va développer.

Sous la précédente législature, on a instauré le Conseil communautaire intra-sectoriel (CCIS), qui réunit régulièrement des représentant.es de différents métiers de l’Aide à la jeunesse et de diverses institutions, précisément pour encourager cette intersectorialité. Mais les professionnels du secteur nous disent qu’ils manquent de temps et de moyens humains pour réellement apprendre à se connaître… Ce CCIS ressemble donc plus à un nouveau « bazar » qu’à une réelle avancée…

Moi je crois qu’il est essentiel de se rencontrer mais, aussi, d’avoir une feuille de route, un cap, de travailler à l’intérieur d’un périmètre clair et défini : cette instance consultative doit savoir ce que l’on attend concrètement d’elle, et vice-versa. Je suis à la disposition de cette structure pour rediscuter avec ses membres de leur rôle, de leur mission, de leurs attentes. Je ne suis absolument pas adepte des grands-messes dans lesquelles chacun perd son temps.

Les acteurs du terrain mettent aussi en évidence la difficulté du travail, le turn-over du personnel, la difficulté de recruter de nouveaux collaboratrices et collaborateurs, la lenteur des procédures visant à remplacer les agents malades, etc.

Pour tenter de soulager quelque peu les difficultés vécues par les professionnel.les du terrain, nous avons augmenté le budget pour les formations et l’intégration des jeunes recrues. Il est important que le personnel du secteur soit mieux outillé pour, par exemple, affronter l’agressivité verbale ou comprendre les logiques du du narcotrafic.

Cela dit, il est vrai que les procédures de remplacement des malades de longue durée dans la Fonction publique – ce n’est pas propre au secteur de l’Aide à la jeunesse – sont longues et fastidieuses. C’est le cas dans l’ensemble de la Fonction publique.

Vous avez également évoqué les difficultés du recrutement. Il est vrai que pour pouvoir travailler à l’aide ou la protection de la jeunesse, il faut évidemment avoir les qualifications requises, et les « bons » diplômes : il ne faut pas brader les compétences et les qualifications des personnes qui s’engagent dans ce secteur. Mais je pense néanmoins qu’il faudrait pouvoir élargir l’éventail des diplômes donnant accès au secteur, afin de pouvoir recruter plus facilement.

Je veux donc pouvoir travailler sur ces deux points – les remplacements et le recrutement -, en collaboration avec Jacqueline Galant, ma collègue en charge de la Fonction publique, pour accélérer les procédures et aussi pour élargir la base de recrutement.

Vous avez un calendrier pour tenter de résoudre ces problèmes ?

On fait au plus vite !Je trouve qu’au niveau de l’Aide à la jeunesse, depuis le début de cette législature, on a déjà fait un formidable travail en concertation avec le secteur. On doit mener plusieurs combats de front, on ne va pas tout résoudre en une fois : on a une législature entière pour avancer.

En imaginant que le personnel malade soit effectivement remplacé, et qu’il soit possible de recruter au sein d’une population plus large de diplômé.es, il n’en restera pas moins que les moyens humains et financiers continueront de manquer cruellement dans le secteur…

Je ne suis pas magicienne : j’ai un budget qui,au lieu d’avoir été réduit, a été affecté de moyens complémentaires, et ça c’est plutôt une chance dans le contexte actuel. Cela reste bien sûr insuffisant. À tout moment, on va devoir poser des choix, et choisir, c’est difficile…

Cela dit, tout n’est pas qu’une question d’argent. On veut également favoriser la mobilité du personnel au sein de l’Administration Générale de l’Aide à la Jeunesse : les gens qui le souhaitent doivent pouvoir bouger. Enfin, il y a tout le volet formation et encadrement du personnel, abordé plus haut. J’ai été fort marquée par les propos de conseillers de l’Aide à la jeunesse qui témoignaient du fait que beaucoup de jeunes travailleurs motivés,arrivés avec plein d’espoirs et de convictions, déchantaient rapidement, faute d’encadrement et d’accompagnement suffisants, et quittaient le secteur. Ce sera également le rôle du renfort « inspection » : quatre ETP seront affectés à des missions visant à tirer les équipes vers le haut, les encadrer par rapport à tous les défis qu’elles rencontrent, les remobiliser autour des outils et des procédures les plus pertinentes.

J’ai aussi beaucoup entendu, sur le terrain, que les générations Z, les jeunes qui font leur entrée sur le marché du travail, hésitent à rejoindre le secteur en raison des difficultés du métier…

Il s’agit là d’une tendance générale : les mentalités ont bien évolué. Les années Covid sont passées par là, les individus ont pris conscience de l’importance d’un meilleur équilibre entre la vie de famille et la vie professionnelle. C’est plutôt sain je trouve. Cela dit, la vie professionnelle doit aussi avoir du sens. En tant que ministre de l’Aide à la jeunesse, même s’il s’agit d’une fonction très compliquée, même si je manque d’heures de sommeil, je sais pourquoi je me lève. Quand je vois, par exemple, ces professionnels qui travaillent au sein de Services résidentiels généraux et autres services que j’ai visités, quand je vois comment ils parviennent à outiller, à armer les jeunes qui y sont placés, je peux vous dire qu’ils trouvent une gratification dans ce qu’ils font.

Mais bien sûr que le boulot est dur, et bien sûr qu’il y a des échecs. Je suis bien consciente de la nécessité, dès le début de leur prise de fonction, de sensibiliser les jeunes professionnels aux multiples et délicats enjeux de leur métier, de les entourer, de leur expliquer les outils auxquels ils peuvent avoir recours, de les former, de les soutenir, les accompagner.

Et j’espère que les nouvelles places que nous avons sécurisées, celles qui seront créées et les autres outils que nous allons déployer vont contribuer à apaiser le secteur.

Parmi les pistes qui seraient utiles pour soulager le secteur, certains évoquent les familles d’accueil professionnelles, qui existent aux Pays-Bas mais sont inexistantes chez nous…

On va les mettre en place chez nous aussi : 24 places en familles d’accueil professionnelles seront prochainement créées.L’appel à projet est lancé, nous attendons les candidatures. L’idée n’est certainement pas de concurrencer les familles d’accueil bénévoles, mais de répondre à des besoins nouveaux. Ces familles professionnelles vont accueillir des jeunes de moins de 14 ans en conflit avec la loi, ou des jeunes aux prises avec des problématiques multiples et complexes.

A Bruxelles, les difficultés du secteur de l’Aide à la jeunesse et de la Protection de la jeunesse semblent encore plus aigües qu’ailleurs : pourcentage élevé de population précarisée, présence de Mineurs non accompagnés (Mena), difficultés d’implanter de nouveaux services et d’institutions en raison du coût de l’immobilier, etc.

Vous avez évoqué la problématique des Mena. Parmi eux, il y a des jeunes en danger, des jeunes qui traînent dans les rues et n’introduisent pas toujours de demande d’asile, et qui sont autant de victimes potentielles du trafic de drogue, de la prostitution, etc. : le secteur de l’aide à la jeunesse doit effectivement se préoccuper de leur sort, ce qu’il fait, à concurrence des trois millions d’euros inscrits à cette fin au budget de l’Aide à la jeunesse. J’estime qu’à un moment, il faudra qu’on revoie les modalités de prise en charge des Mena, et que l’on clarifie ce qui est du ressort de l’Aide à la jeunesse et ce qui est du ressort du fédéral.

Pour ce qui est de la problématique des locaux, il est vrai que le prix de l’immobilier à Bruxelles constitue un problème : il est difficile de créer de nouvelles places dans la capitale, en raison du prix des immeubles et des terrains.Mais je pense que du bâti public, dont certains bâtiments laissés vides actuellement, pourraient être exploités, valorisés. Il y a des partenariats possibles avec les communes et les CPAS, par exemple, et d’autres partenariats publics-privés.Des solutions existent, j’en suis convaincue, et je vais tenter d’en trouver.

La décision du gouvernement fédéral de limiter les allocations de chômage à deux ans vous paraît-elle de nature à lutter contre la précarisation et la pauvreté ?

La lutte contre la pauvreté est un combat transversal, qui doit faire partie des objectifs de l’ensemble des politiques que l’on mène, à tous les niveaux et tous les échelons de pouvoir, et dans tous les secteurs. Je trouve qu’il y a partout une dynamique positive, une volonté de favoriser la réintégration des personnes les plus précarisées.

Quant à la limitation des allocations de chômage dans le temps, cette décision n’est pas venue de rien, comme ça, de manière abrupte : elle participe d’une dynamique. Il ne faut pas isoler cette mesure de toutes les mesures d’accompagnement qui vont être proposées afin de limiter l’impact négatif de cette nouvelle mesure : tout se tient. Mais je ne vais pas parler au nom du ministre de l’Emploi…

Votre parti, Les Engagés, participe bien au gouvernement fédéral ; il a donc dû donner son accord à cette mesure…

Évidemment que mon parti fait partie de ce gouvernement ! La limitation des allocations de chômage vise aussi à permettre à chacun de retrouver sa place dans le marché de l’emploi. Travailler doit devenir plus incitatif : un boulot doit offrir des revenus supérieurs aux allocations de chômage. Il n’est pas normal que des personnes qui veulent travailler et ont des compétences se voient contraintes de rester au chômage car, en raison des pièges à l’emploi, travailler leur coûterait plus cher que de rester au chômage. C’est d’autant moins normal qu’il y a plusieurs secteurs en pénurie. Il faut mettre en branle toute une dynamique à plusieurs composantes : fiscale,d’accompagnement, de remise à l’emploi, de formation. Tout doit être activé simultanément. Sans quoi, effectivement, un certain nombre de bénéficiaires des allocations de chômage vont rester sur le bord de la route.

Les professionnels de l’Aide à la jeunesse nous ont dit que les enfants des parents que l’on aura encore davantage précarisés avec cette mesure, que ces enfants, donc, vont trinquer, et que tout cela va déboucher sur des problématiques encore plus lourdes que le secteur devra prendre en charge.

Je n’aime pas cette idée d’une sorte de fatalité. Il faut tout faire, au contraire, pour ne pas reproduire inlassablement les mêmes modèles, des parents au chômage toute leur vie, et leurs enfants après eux. D’où la nécessité d’offrir aux jeunes de ces familles précarisées et éloignées de l’emploi de meilleurs outils, de meilleurs accompagnements, de leur montrer qu’il y a moyen de changer de manière de voir, changer de culture. Il faut casser les chaînes et faire en sorte que ces jeunes soient le mieux armés et le mieux épaulés possible pour avancer dans leur parcours de vie. Et, une fois de plus, le secteur de l’Aide à la jeunesse n’est pas le seulconcerné là-dedans : tout le monde, et toutes les politiques, sont impliquées…

- Interview par Isabelle Philippon (CSCE)