Pour la solidarité, Contre L'exclusion

aide à la jeunesse

« Il est urgent que le monde politique ouvre les yeux ! »

Quoi de plus essentiel que de donner à un.e enfant en danger l’aide dont il ou elle a besoin pour devenir un adulte équilibré ? En Fédération Wallonie-Bruxelles, on est loin du compte. Le Collectif bruxellois des acteurs de l’Aide à la jeunesse réclame inlassablement davantage de moyens pour mener ses missions à bien.

Déborah Unger est avocate au barreau de de Bruxelles, spécialisée en droits de la jeunesse. Elle préside également la Commission Jeunesse de la Ligue des Droits humains. Xavier Verstappen est assistant social : il dirige depuis plus de quinze ans l’ASBL Accueil familial, un service d’accompagnement des jeunes en famille d’accueil. L’une comme l’autre font partie des chevilles ouvrières du Collectif bruxellois des acteurs de l’Aide à la jeunesse. Ce dernier a été créé en novembre 2022 par les professionnels de terrain, confrontés au fait que, faute de moyens suffisants, la protection des enfants ne pouvait plus être convenablement assurée. Certaines avancées ont été réalisées au cours de ces trois dernières années, mais la situation du secteur reste encore très précaire. Regards croisés.

Ensemble ! : Le Collectif bruxellois des acteurs de l’Aide à la jeunesse s’est créé à partir d’un constat d’impuissance…

Xavier Verstappen : En effet, il est né de l’indignation de professionnels de terrain quine parvenaient pas à mettre en place un dispositif de protection autour d’enfants subissant des maltraitances en famille et qui avaient besoin d’être éloignés d’urgence de leur milieu familial. De leur impuissance face à toutes ces autres situations où l’intervention de services d’accompagnement en famille ou l’hébergement du jeune dans un centre aurait été nécessaire tout de suite, et non deux ans plus tard… Cette réalité quotidienne était devenue insupportable : on a donc décidé d’unir les forces de tous les acteurs de l’Aide à la jeunesse -Service de Protection de la Jeunesse (SPJ), Service de l’Aide à la Jeunesse (SAJ), magistrats, avocats, centres d’hébergement, services d’accompagnement, etc. -, et de créer ce Collectif afin de sensibiliser le monde politique à nos urgences.

Déborah Unger : Dans notre message, on rappelle systématiquement le fait que lorsqu’on éloigne un jeune de son milieu familial, le but de cet éloignement est de permettre de tisser des liens plus sains avec sa famille, d’œuvrer, dans la mesure du possible,à une réintégration réussie dans son milieu familial. Il est impossible de mener ce travail à bien dans des institutions qui sous-financées, en sous-effectifs. Quand on parle du manque de moyens, on parle de ça aussi. Obtenir une place dans un service d’hébergement pour un jeune, c’est une chose ; mais si, faute de personnel, ce service est incapable de mener un travail de réintégration en lien avec la famille, cela n’arrange rien, puisqu’on ne prépare pas la sortie du jeune de cette institution.

X.V. : Un autre élément essentiel de notre message, c’est que la situation à Bruxelles est très spécifique, en raison d’indices socio-culturels et économiques propres à la capitale. Bruxelles a besoin de davantage de moyens que les autres arrondissements. Un exemple très concret : en raison du prix de l’immobilier à Bruxelles, du prix des terrains et du niveau des loyers, on ne parvient pas à créer des places d’hébergement supplémentaires, et ce même si le gouvernement nous alloue l’argent pour le faire. Ces derniers mois, on a réussi à créer 12 places supplémentaires, mais on en a perdu bien davantage, à Bruxelles, ces vingt dernières années. Il faudrait trouver des terrains sur lesquels implanter de nouvelles institutions d’hébergement facilement accessibles aux familles, et des locaux plus grands pour accueillir des services d’accompagnement plus fournis, et c’est extrêmement compliqué à Bruxelles.

Sous la précédente législature, la ministre Valérie Glatigny (NDLR : MR)nous avait assurés de son soutien : elle a essayé de conscientiser d’autres ministres à l’importance des collaborations transversales, en matière de logement par exemple, de mise à disposition de bâtiments inoccupés – il y en a, à l’armée notamment, dans certains ministères -, mais elle a eu zéro réponse.

Un autre problème est la hauteur de la population d’enfants à Bruxelles : elle a augmenté de quelque 200.000 unités au cours des vingt dernières années. Maintenant, la tendance est à la baisse, mais il faudra vingt ans pour qu’on ressente vraiment les effets de cette baisse.

Par rapport à l’ensemble des moyens mis à la disposition du secteur de l’aide à la jeunesse, à combien estimez-vous la proportion qui devrait revenir à Bruxelles ?

X.V. : Chaque fois qu’un gouvernement donne de l’argent pour l’aide à la jeunesse, Bruxelles devrait en recevoir au minimum un quart.On est loin du compte.

Si on résume, les revendications du Collectif Bruxellois tiennent essentiellement en quatre points : 1/augmenter le nombre de places en institutions et en familles d’accueil ; 2/ augmenter les moyens humains pour accompagner ces jeunes, les encadrer et suivre leur évolution ; 3/ augmenter les moyens humains pour accompagner les jeunes laissés au sein de leur famille, ainsi que leurs parents ; 4/ faire reconnaître les spécificités bruxelloises aux responsables politiques responsables du secteur. C’est bien cela ?

D.U. : Oui. Nos revendications sont ciblées. Cela ne veut pas dire que les besoins du secteur se limitent à cela, mais on n’est pas naïfs : on sait bien que l’on n’obtiendra pas tout ce qu’il faudrait. Nous avons donc décidé de nous concentrer sur les besoins absolument nécessaires, tout de suite, pour que le travail du secteur de l’aide à la jeunesse soit au minimum faisable.

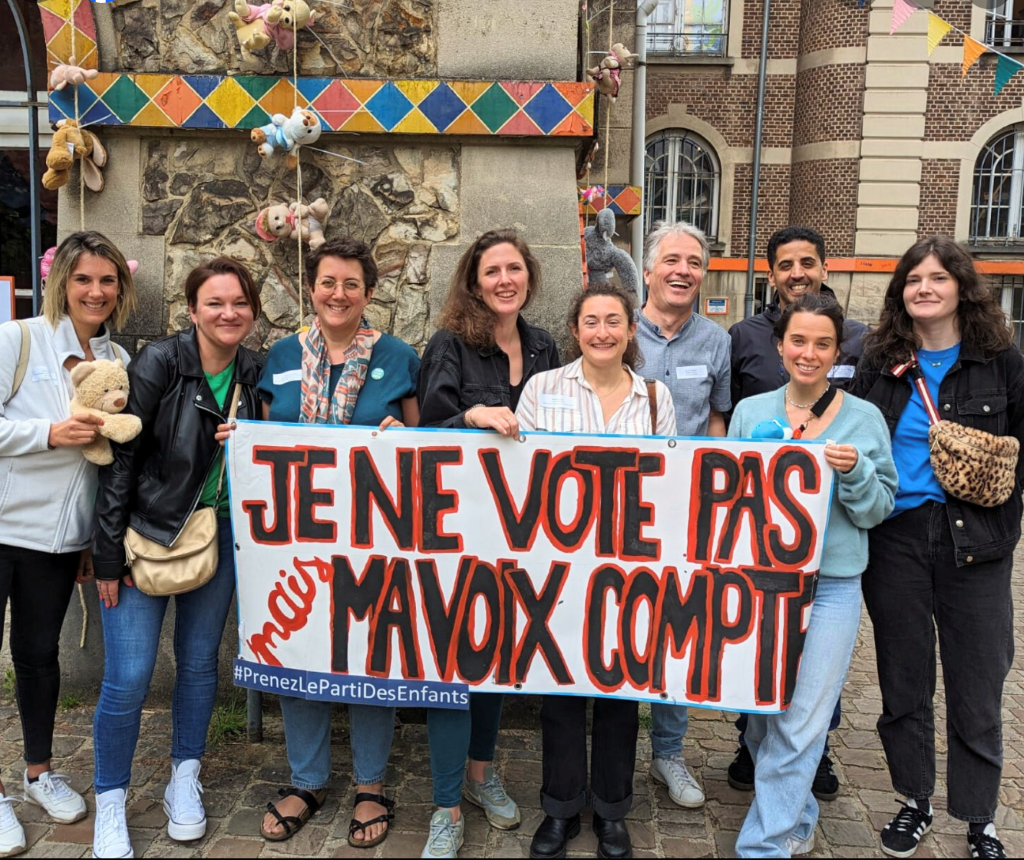

Par ailleurs, en mai 2024, le Collectif s’est associé avec le secteur associatif, la Code (NDLR : la Coordination francophone des ONG actives dans le champ des droits de l’enfant)et – notamment – la Ligue des Droits humains (LDH) pour mener l’action baptisée« Je ne vote pas mais ma voix compte ! » : les citoyens étaient invités à placer une peluche à leur fenêtre pour témoigner de leur attention au respect des droits de l’enfant. Lors du rassemblement de clôture, les professionnel·les des secteurs concernés par l’enfance et la jeunesse ont mis en lumière les situations de déni de droits dont les enfants sont victimes en Belgique, et revendiqué du monde politique qu’il mette ces droits au centre de ses préoccupations électorales.

Sous la précédente législature, alors que le portefeuille de l’Aide à la jeunesse était entre les mains de la libérale Valérie Glatigny (et, en toute fin de législature, entre celles de Françoise Bertieaux qui lui avait succédé), le secteur a vu ses moyens augmenter, non ?

X.V. : Concrètement, le minimum que nous demandions pour tenter de ressortir la tête de l’eau, c’était la création en toute urgence de 100 places supplémentaires en institution (sachant que cela reste nettement insuffisant pour réduire la longue liste d’attente), de 100 prises en charge supplémentaires pour assurer le travail d’encadrement des jeunes (et de leurs parents) laissés au sein de leur famille, et de 100 places nouvelles en familles d’accueil. Nous avons obtenu 12 places d’hébergement en institution, 50 prises en charge pour l’accompagnement en famille, et 60 places en famille d’accueil (dont certaines obtenues grâce au concours de Cap 48). C’est déjà ça, mais cela reste très en-deçà de nos besoins vitaux. De plus, il faut savoir que nous n’avons obtenu aucun moyen supplémentaire pour assurer le suivi des enfants (et des accueillants) au sein des familles d’accueil, suivre leur évolution, maintenir le lien avec la famille biologique, etc. Pour accompagner, sur le plan psycho-social, les jeunes placés en institution, nous avons obtenu un mi-temps supplémentaire par 15 jeunes.

Et qu’avez-vous obtenu de la CDH Valérie Lescrenier, la nouvelle ministre de l’Aide à la jeunesse ?

X.V. : Valérie Lescrenier s’est engagée à pérenniser toutes les places et prises en charge obtenues sous la législature précédente. Sans cela, il nous serait évidemment impossible de nous engager dans l’aventure. Et pérenniser ces places, cela demande beaucoup de moyens. Le budget de l’Aide à la jeunesse a été réévalué de 9 millions d’euros en 2025, et ses moyens devraient encore croître chaque année à la faveur d’un plan quinquennal au sujet duquel nous ne voyons pas encore très clair.

Mais le constat reste néanmoins préoccupant. Que l’on prenne le problème par n’importe quel bout, ce que nous avons obtenu reste une goutte d’eau dans un océan de besoins. Du coup, la situation ne cesse de se dégrader : Julien Moinil, le procureur du roi de Bruxelles, estime à 400 le nombre de places en institutions qu’il faudrait créer de toute urgence dans la capitale…

Le même Julien Moinil a déclaré à la Chambre, en mars 2025, qu’un dossier « mineur en danger » avait été ouvert, quatre ans avant la fusillade, pour un des tireurs de Clémenceau, qui était alors victime de violences. Faute d’une prise en charge adéquate, le jeune en question est devenu délinquant…

X.V. : Oui, c’est bien ce que nous disons : à défaut d’aide au moment voulu, la situation dégénère…

D.U. : Les choses ne tournent pas toujours de manière aussi dramatique que ça, et il n’y a pas de lien de causalité automatique entre maltraitance et délinquance. Mais il est certain qu’avant d’en arriver là, les jeunes vivent, dans l’écrasante majorité des cas, des situations de maltraitance, des difficultés sociales ou familiales. Ces jeunes sont abîmés, de plus en plus abîmés, avec les multiples conséquences qui en découlent.

X.V. : Et ces conséquences ont la vie longue : des enfants abîmés deviennent souvent des parents abîmés, qui vont se mettre dans des situations de précarité, développer des problèmes de santé mentale, etc. Et qui vont reproduire les mêmes problématiques…

Juste avant les dernières élections législatives, la Code, associée à l’Unicef et à la Coalition flamande des droits de l’Enfant, a rédigé un mémorandum à l’attention des responsables politiques. Il comprenait un large chapitre sur la thématique de la pauvreté, et on y retrouvait (notamment) les revendications de l’Aide à la jeunesse…

D.U. : La pauvreté contribue grandement aux situations difficiles auxquelles sont confrontés les enfants. Dans notre secteur, on se trouve à la toute fin de l’entonnoir. Quand une situation arrive jusqu’à nous, c’est que l’aide n’a pas suffisamment bien fonctionné avant. La majorité des situations les plus dégradées le sont en raison de la précarisation des familles, de la pauvreté. Il y a aussi beaucoup de difficultés liées à des problèmes de santé mentale ou de santé « tout court », de scolarité, de situation administrative, etc.Les situations que nous prenons en charge sont liées à des problématiques très diverses. Aucune famille n’a de manière inopinée des problèmes de maltraitance ou des problèmes éducationnels : c’est toujours lié à d’autres difficultés qu’elle subit.

X.V. : Certains problèmes sont aussi liés à des quartiers spécifiques : les inégalité socio-économiques à Bruxelles sont énormes. Les problématiques sociétales sont très larges. Et nous, à l’aide à la jeunesse, on doit prendre en charge les enfants en mis en difficulté par toutes ces situations-là, sur lesquelles nous n’avons évidemment aucun pouvoir. Nous ne sommes pas naïfs : ce que nous demandons, au Collectif, ne va pas permettre de résoudre tous ces problèmes-là. Ce que nous réclamons, c’est ce dont on a absolument besoin pour que notre secteur puisse sortir la tête de l’eau.

Mais les mesures qui aident juste au bout de l’entonnoir, elles s’apparentent un peu à une emplâtre sur une jambe de bois, non ?

X.V. : Oui, tout à fait. L’aide qui arrive là, on peut considérer qu’elle arrive trop tard dans le processus. Mais c’est le propre de nos métiers que de se trouver à cet endroit-là, un peu comme le sont les services d’urgence ou de soins palliatifs d’un hôpital.

La situation des parents fragilisés ne risque-t-elle pas de s’aggraver encore sous l’Arizona ?

D.U. : Bien sûr ! On décide de supprimer les allocations de chômage au bout de deux ans maximum : nous, derrière cette mesure, on voit les familles – et donc les enfants – qui vont trinquer. Les économies qu’on va – peut-être – réaliser avec ce type de mesure, eh bien ce sont les familles les plus fragilisées qui vont en faire les frais. Et donc, ce sera autant de charges en plus pour le secteur de l’aide à la jeunesse, qui va devoir mobiliser une énorme énergie pour tenter de limiter les dégâts que provoquera inévitablement, sur les jeunes, la précarisation croissante de leurs parents.

Pour donner un autre exemple : combien de fois les services de l’Aide à la jeunesse ne sont-ils pas mobilisés alors que les parents sont de très bonne volonté, mais qu’ils sont sur le point de perdre leur logement ?! Qu’est-ce qu’on va faire, face à cette situation ? Eh bien l’avocat.e, les services d’aide ou de protection de la jeunesse, l’équipe d’accompagnement, etc., tout le monde va appeler à gauche et à droite pour faire en sorte que ces parents puissent garder leur logement : en principe, ce n’est pas leur boulot, mais si les parents perdent leur logement, il est évidemment impossible de travailler sur les aspects psycho-éducatifs.

X.V. : Souvent, on est amenés à davantage gérer les problèmes personnels des parents – par exemple lorsqu’ils sont dépendants à l’alcool – qu’à faire ce pour quoi nous sommes mandatés, c’est-à-dire veiller à la reconstruction du lien entre le jeune et sa famille. Mais nous manquons cruellement de moyens.

Quand on parle aux professionnels du terrain, tous nous disent que les mineurs danger ne reçoivent pas l’aide dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin, et que dès lors les situations s’aggravent…

D.U. : C’est vrai qu’il y a beaucoup de situations qui ne sont pas prises en charge alors qu’elles devraient l’être. Des parents ou des adolescents appellent au secours et ne reçoivent pas d’aide, en raison du manque d’effectifs ou parce que la situation n’est pas jugée prioritaire par les professionnels à ce moment-là. Cette inaction peut avoir des conséquences graves comme la désinsertion du jeune.

X.V. : Il y a clairement des jeunes qui ne sont pas secourus alors qu’ils sont en danger. Et au plus on attend, au plus l’état du jeune se dégrade…

L’aide aux jeunes doit parfois intervenir dès la prime enfance : qu’en est-il des tout-petits à l’aide à la jeunesse ?

X.V. : Il s’agit évidemment d’un volet essentiel, et très difficile, de notre travail. Contrairement à leurs aînés, les tout-petits n’ont pas accès à la parole. Quand un problème se pose dans une famille avec un tout jeune enfant, la rapidité de l’intervention est essentielle. Si on laisse la situation se dégrader, alors l’éloignement de l’enfant de sa famille est souvent la seule solution. Cela dit, avec des parents vraiment trop peu structurants, séparer l’enfant de ses parents est parfois intéressant car cet événement peut pousser ces derniers à se mettre au travail, avec l’aide d’une équipe de professionnels, pour améliorer la situation. Mais là aussi, il faut agir intensément, et avec une grande rapidité : à défaut d’avoir intégré les règles élémentaires, ces jeunes enfants peuvent devenir de petites bombes et développer des fragilités mentales. Or les services de l’aide à la jeunesse destinés aux tout-petits sont débordés. On est passé de 12 à 18 prises en charge, mais Bruxelles n’a pas pris sa part car, sans savoir si l’augmentation du budget était définitive, il était impensable pour les services de déménager vers des locaux plus grands – et plus chers – pour pouvoir accueillir ce personnel supplémentaire.

Depuis ces dernières années, on parle beaucoup d’ « intersectoralité » à l’aide à la jeunesse. Qu’en pensez-vous ?

X.V. : Dans notre secteur, on se trouve très souvent à la croisée des chemins entre la santé mentale, le handicap, la délinquance, les jeunes en danger, etc. L’intersectorialité, c’est donc mon quotidien depuis trente ans, mais elle est de plus en plus prégnante et complexe : pour la plupart des jeunes auxquels mes services viennent en aide, il faut passer des tas de coups de fil, chercher la bonne filière, solliciter la collaboration des un.es et des autres, dans différentes « spécialités ». Depuis peu, cette intersectorialité est institutionnalisée au sein de l’Administration de l’Aide à la jeunesse : tous les acteurs de terrain sont censés se connaître, se rencontrer, et parler ensemble des dossiers des un.es et des autres. En théorie, c’est parfait. Dans les faits, c’est juste impraticable, car nous manquons de personnel et de temps pour pouvoir faire cela. Pour pouvoir mener une vraie politique systématique d’intersectorialité, il nous faut plus de moyens, plus de temps, plus de personnes. Sinon, ce sont

juste des beaux mots, mais rien qui soit de nature à nous faciliter la tâche dans nos réalités quotidiennes.

On en revient toujours au manque de moyens et de personnel…

X.V. : Oui, toujours. Il faut aussi savoir que, lorsqu’il y a des gens malades au sein du personnel de l’aide à la jeunesse, il est très difficile de les remplacer car les procédures administratives sont lourdes et que, dans la fonction publique, elles prennent beaucoup de temps. Cette situation est évidemment inadmissible, quand on voit l’impact que cela peut avoir sur l’accompagnement d’un jeune et de sa famille.

De plus, on ne recrute pas facilement dans le secteur, non seulement parce que le métier est réputé difficile mais parce que, en plus, les diplômes qui y donnent accès sont trop limités. Et puis, quand on recrute des nouvelles personnes, celles-ci ne restent parfois que peu de temps. On est régulièrement confrontés à des cas de maltraitance, à de la violence, à de l’extrême pauvreté, et cela engendre un stress intense. Dans notre métier, on rentre parfois le soir à la maison en se disant qu’on n’a pu faire ce qu’il fallait pour aider un jeune, et ça, ça use…

- Par Isabelle Philippon (CSCE)