Pour la solidarité, Contre L'exclusion

chômage

Le cercle des chômeurs disparus

D’après le programme du gouvernement Arizona environ 60 % des chômeurs.euses actuellement indemnisé.e.s. devraient perdre leur droit aux allocations de l’ONEm dans les deux premières années de la mise en place de la réforme.

Dès décembre 2022 (n°109), puis à nouveau en juillet 2023 (n° 110) et en novembre 2024 (n° 114), Ensemble ! consacrait un dossier à la limitation dans le temps du droit aux allocations de chômage. Sur la base des déclarations des différents partis favorables, avec des déclinaisons différentes, à cette mesure, et des « super notes » successives du formateur qui avaient fuité, nous avions fait des estimations prudentes, assorties de questions sur le périmètre exact qui serait appliqué à cette fin de droit. D’aucuns se sont demandés si nous n’étions pas alarmistes. Une fois de plus, malheureusement, non seulement nos prévisions n’étaient pas exagérées, mais elles seront même dépassées si l’accord conclu par les partis de la coalition Arizona se concrétise.

Deux ans maximum

Ceci s’explique par les évolutions subies, au fil des discussions, par ce projet de destruction de l’assurance chômage. Certes, dès le début des négociations, tous les partis semblent s’être mis d’accord sur la phrase socle de cette mesure : « La durée des allocations de chômage est limitée à un maximum de 2 ans ». Elle se retrouve en effet de façon inchangée dans les « super notes » et dans l’Accord de coalition fédérale, 2025 -2029 (p. 16). Le terme maximum pouvait s’entendre par opposition au caractère actuellement en principe illimité dans le temps, rien ne présageait que cela pouvait signifier un droit limité à une période plus courte encore. Et ce d’autant plus qu’un droit limité à deux ans pour tous semblait être l’option choisie puisque les « super notes » précisaient que les allocations d’insertion (droit au chômage sur la base des études, limité depuis 2012 à trois ans) ne seraient plus octroyées que pendant deux ans et donc alignées (sans surprise) sur celles de chômage. Quelle ne fut pas dès lors la surprise de découvrir à la lecture de l’accord (p. 17) que « Pour ces jeunes, la durée maximale de l’allocation est d’une année » et de constater d’une part que les personnes obtenant le chômage sur la base de leur travail n’auraient après un an d’occupation comme salarié qu’un droit à un an d’allocations, d’autre part que le droit aux deux ans maximum ne serait acquis qu’après cinq années de travail. Entre les deux, quelqu’un travaillant, par exemple, deux ans ouvrirait le droit à quinze mois d’indemnisation, trois ans de travail ouvriraient un droit à dix-huit mois et quatre ans de travail permettraient d’obtenir vingt et un mois d’indemnités. (Lire ici pour l’explication de ces nouvelles règles d’accès au chômage.)

L’entrée en vigueur

En 2012, présageant la réforme actuelle, le gouvernement dirigé par Elio Di Rupo avait donc limité le droit aux allocations d’insertion à trois ans au-delà de trente ans pour les chefs de famille et les isolés et à trois ans quel que soit l’âge pour les cohabitants. L’Arizona ne fait plus de différence et réduit pour tous cette durée à une seule année ! Lors de la réforme précitée, le compteur avait été enclenché (à peu près) au moment de la décision. Les trois ans de droit avaient donc démarré au 1erjuin 2012, quelle que soit la durée de perception de l’allocation auparavant. L’accord Arizona ne dit rien du moment à partir duquel les « deux ans maximum » vont être calculés. Mais il est probable que le même principe que celui appliqué en 2012 le sera pour cette nouvelle limitation. Un indice, à décrypter, se trouve dans les tableaux budgétaires annexés à l’accord. La ligne budgétaire « Limitation du chômage dans le temps + dégressivité renforcée » indique un coût en 2025 (très probablement l’augmentation de l’allocation en début de chômage avant la dégressivité renforcée) et des économies ensuite, principalement en 2026 et 2027. On peut donc en déduire que, comme en 2012, le compteur de la durée de chômage démarrera au moment de (l’année de) la décision. Nous faisons donc l’hypothèse d’une date de début de calcul au 1er juin 2025 (estimation du temps pour qu’un texte légal soit adopté) avec perte de droit le 1erjuin 2026 pour les allocataires d’insertion (et sans doute certains autres, lire plus bas) et le 1erjuin 2027 pour le « contingent » le plus important. Ce sera peut-être plutôt le 1er juillet ou le 1er septembre mais, en soit, ça ne change pas grand-chose.

Les allocations d’insertion

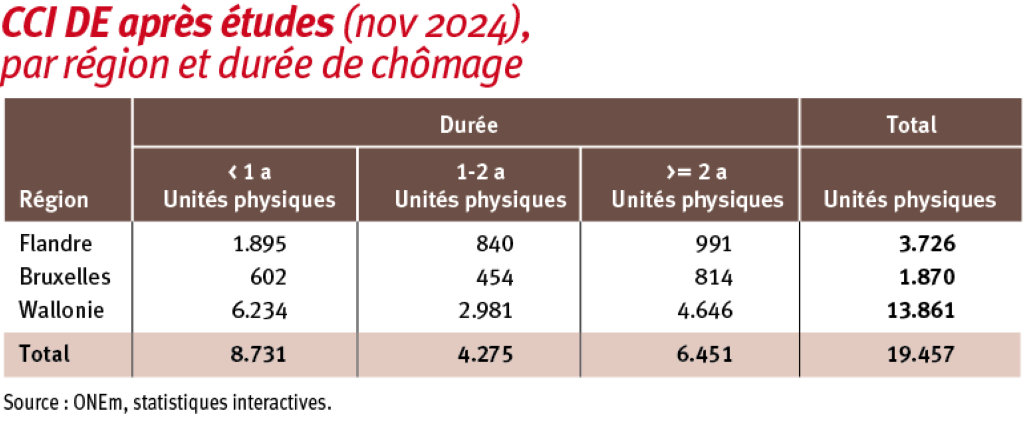

Selon les derniers chiffres de l’ONEm disponibles (novembre 2024), il restait 19.457 bénéficiaires d’allocations sur la base des études. (Lire le tableau) L’écrasante majorité (71%) vit en Wallonie. Tous ceux qui seraient encore dans cette situation début 2026 arriveraient en fin de droit à ce moment si les nouvelles règles étaient confirmées. Dans les faits, une partie pourrait d’ici là trouver du boulot, passer à la mutuelle ou être exclus selon les règles existantes. En effet, il faut rappeler que cette allocation est limitée dans le temps depuis 2012. Cette fin de droit intervient après trois ans pour les cohabitants, quel que soit leur âge. Il est donc sûr que les 1.794 cohabitants bénéficiaires depuis au moins deux ans en novembre 2024 perdront leur droit sur la base de la règle actuellement en vigueur. Les isolés et chefs de famille voient à l’heure actuelle leur allocation limitée à trois ans au-delà de trente ans. Donc une partie d’entre eux arriveront aussi en fin de droit avant la fin 2025, mais faute de connaître leur âge, il n’est pas possible d’en calculer précisément le nombre. Sur les 19.457 bénéficiaires d’allocations sur la base des études en novembre 2024 (20,26% chefs de ménage, 22,32% isolés et 57,42% cohabitants), on estimera donc avec prudence qu’un tiers pourraient perdre leur droit avant 2026 et deux tiers (donc environ 13.000) en 2026. Sans oublier que les nouveaux entrants en 2025 perdront aussi leur droit en 2026.

Les allocations de chômage

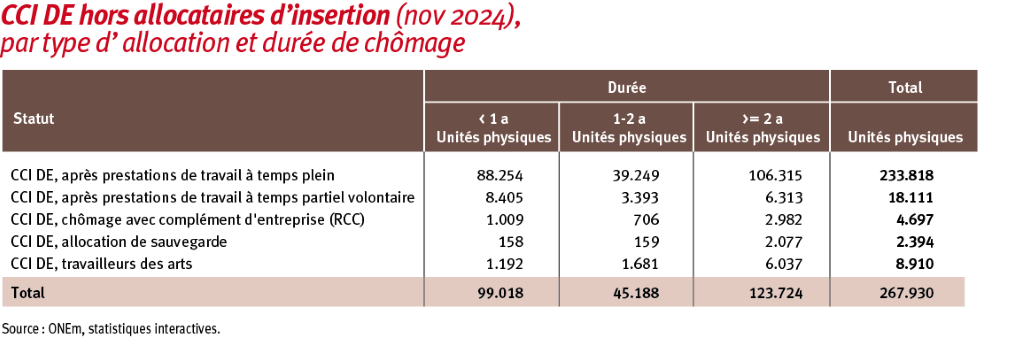

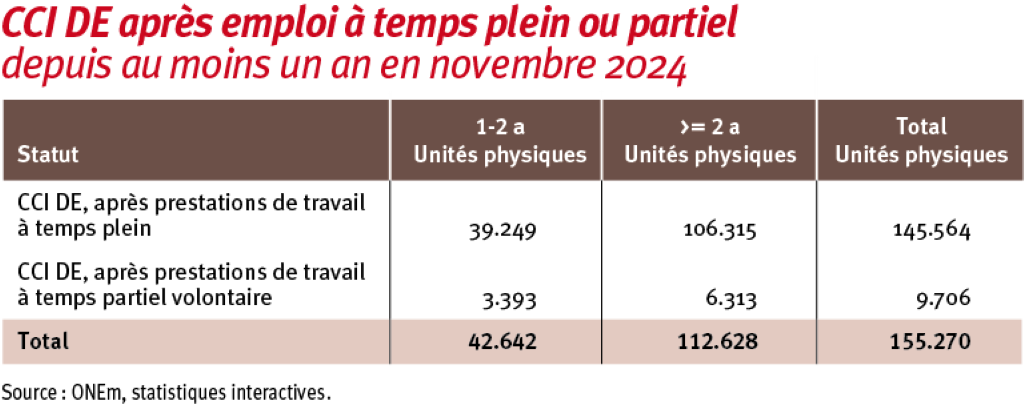

Pour les personnes qui ont obtenu leur droit au chômage sur la base de leur travail, la question est plus complexe, du fait que le gouvernement Arizona n’entend pas « simplement » limiter le droit à deux ans mais à une durée de un à deux ans selon le passé professionnel. A partir de quand ce nouveau système serait-il mis en place pour les nouveaux bénéficiaires ? Et quel droit sera appliqué aux personnes déjà au chômage au moment de l’entrée en vigueur de la mesure ? Si on tenait compte de leur passé professionnel pour calculer ce droit, ce serait doublement changer les règles du jeu en cours de route. Faute d’informations, nous faisons l’hypothèse que le compteur sera fixé à deux ans partir du 1erjuin 2025 pour tous les chômeurs déjà indemnisés avant cette date, avec donc une fin de droit au 1erjuin 2027. Comme nous l’avons dit dans nos dossiers précédents, les « super notes » ne définissaient pas précisément qui serait concerné, parmi les différents allocataires de l’ONEm. L’accord de gouvernement ne le fait que très partiellement. Faute de précision, la plupart des analystes ont comme nous pris en compte les chômeurs complets indemnisés demandeurs d’emploi (CCI DE). En novembre 2024, l’ONEm comptait 287.387 CCI DE dont les 19.457 allocataires d’insertion que nous avons abordé précédemment et que nous retirons donc, ce qui donne 267.930 CCI DE, toutes durées confondues. Ceux qui bénéficiaient du chômage depuis au moins deux ans étaient 123.724 et ceux qui étaient chômeurs depuis entre une et deux années (et qui passeront donc le cap des deux ans au plus tard en novembre 2025) étaient 45.188. (Lire le tableau)

Une estimation délicate

D’ici 2027, les CCI DE de novembre 2024 pourraient évidemment pour certains trouver du boulot, pour d’autres passer à la mutuelle, être exclus du chômage sur la base des règles actuelles ou pourraient même rester à l’ONEm avec une allocation non visée par la limitation dans le temps. Une récente étude du Dulbea estime que 28,54 % des chômeurs concernés par une fin de droit pourraient retrouver un emploi, 33,80 % passer au CPAS et 37,66 % basculer sur la mutuelle. (1) Sans entrer dans les critiques de la pertinence de cette estimation, signalons qu’elle part du principe que les plus de 55 ans ne seraient pas concernés, ce qui, on le verra plus loin, n’est pas aussi évident que cela. En outre, pour ceux qui trouveraient du boulot, si c’est de l’emploi précaire, ce qui est le plus probable, ils seront quand même (partiellement) à charge des CPAS…

Les catégories « épargnées »

Parmi les catégories de CCI DE, l’écrasante majorité (87,27%) est constituée de chômeurs qui le sont après un emploi à temps plein. Elle est clairement la plus visée, la seule échappatoire semblant exister concerne une (petite) partie des plus âgés d’entre eux (Lire plus loin). L’accord ne dit rien des chômeurs à temps partiels dit volontaires, ce qui signifie simplement qu’ils ont obtenu le droit à des demi-allocations de chômage, après un emploi à temps partiel. Rien ne permet non plus de penser qu’ils seraient préservés, sauf également sur la base de l’âge. Si rien ne figure explicitement dans l’accord à propos d’une exception à la limitation dans le temps pour les bénéficiaires de ce qu’on appelle depuis 2012 le régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC = ex prépension) (2), on lit à la page 18 « Pour les RCC (l’ancienne prépension) (…), il n’y aura plus de nouveaux entrants à partir de la date de l’accord de gouvernement, sauf pour les RCC médicaux. (…). Dans ce cadre, nous ne touchons pas aux droits acquis des personnes bénéficiant du régime mais nous nous concentrons sur leur activation vers un nouvel emploi. ». Les droits acquis incluraient donc leur droit à une allocation à durée illimitée. Sur cette base, on pourrait donc retirer du calcul quelque 4.697 personnes.

Concernant les chômeurs rencontrant des difficultés d’ordre médical, mental, psychique et psychiatrique (d’où l’acronyme MMPP), qui perçoivent ce qui est appelé une allocation de sauvegarde, le texte semble les concerner en disant « Le groupe souffrant d’un handicap professionnel (reconnu) pourra se voir proposer un emploi dans l’économie sociale (entreprises de travail adapté). Cela nécessite un parcours de croissance dans l’économie sociale au niveau régional et fait l’objet d’une compensation financière. » (p. 16). Quid si un tel emploi n’est pas disponible ou si la personne n’est pas en état de l’assumer ? A voir mais on peut donc imaginer que les concernés qui étaient 2.394 en novembre pourraient ne pas être (directement) dans les exclus.

Quant aux travailleurs des arts, Les Engagés avaient clamé lors de la première démission du formateur qu’ils avaient obtenu le sauvetage de leur statut. Que dit finalement l’accord à ce sujet ? Tout simplement ceci : « Nous intégrons la disponibilité active, passive et adaptée sous une forme uniforme de disponibilité active pour tous les chômeurs, conformément au principe selon lequel chaque demandeur d’emploi est tenu de rechercher activement un emploi pour bénéficier du droit aux allocations. La réforme du précédent gouvernement concernant les exceptions pour les artistes est conservée » (p. 26). Cela dit-il que ce régime spécifique d’allocation non dégressive et octroyée par trente-six mois est d’emblée maintenu de manière illimitée ? Non, cela confirme simplement que, contrairement à d’autres demandeurs d’emploi, les travailleurs des arts sont exemptés de l’obligation de recherche active d’emploi, comme cela a été prévu par la réforme entrée en vigueur il y a maintenant à peine plus d’une année. Difficile dès lors de savoir s’il faut ou non compter les 8.910 travailleurs des arts en question.

Les plus de 55 ans

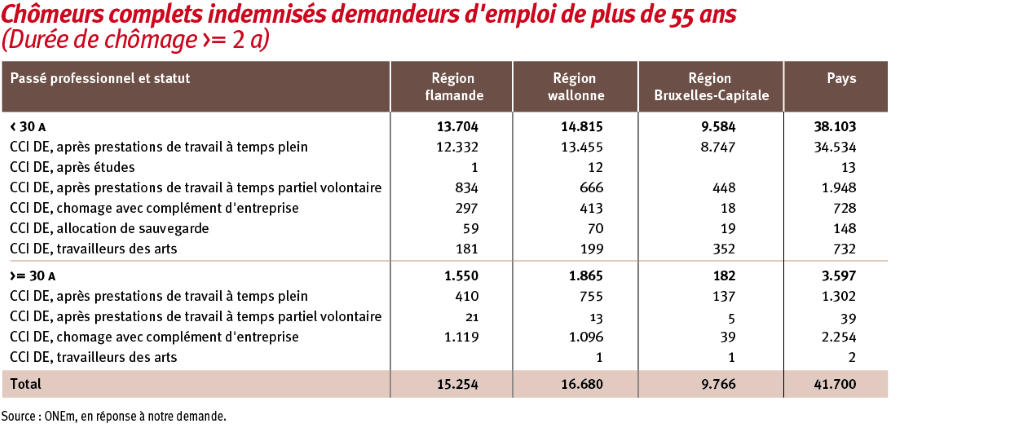

On a beaucoup entendu que les plus de 55 ans seraient épargnés. L’accord semble aller dans ce sens : « Cette limitation des allocations de chômage dans le temps ne s’applique pas aux personnes de plus de 55 ans » mais ajoute une restriction importante « pour autant qu’elles aient, à partir de 2025, une carrière d’au moins 30 ans avec au moins 156 jours travaillés par an. Cette condition est graduellement relevée à 35 années de carrière en 2030. » (p. 16). Nous avons demandé à ce propos des chiffres précis à l’ONEm qui nous a transmis ce qu’il pouvait estimer sur la base de ses propres méthodes de calcul. (Lire le tableau) Il faut en effet savoir que l’ONEm convertit les jours et heures d’emploi en années de passé professionnel, il faudra donc voir si le gouvernement adopte la même méthode de calcul. En outre, l’ONEm n’a pas pu nous dire si le passé professionnel de plus de trente ans qu’il reconnaissait remplissait aussi la condition d’avoir au moins 156 jours (soit six mois) travaillés pour chacune de ces trente années. Sur les 41.700 CCI DE depuis au moins 2 ans et ayant plus de 55 ans (en novembre 2024), 3.597 (8,63%) seulement ont un passé professionnel de plus de trente ans. En outre 2.254 (62,66%) de ces derniers sont des RCC qui, comme dit plus haut, seraient déjà épargnés de par ce statut. Sur ces 41.700 CCI DE depuis au moins 2 ans et ayant plus de 55 ans (en novembre 2024), il y en aurait donc 37.836 effectivement concernés par l’exclusion dont seuls 1.341 (3,54%) seraient épargnés.

Les CCI NDE

Comme nous l’avons précisé, les estimations se font sur la base des CCI DE. Il existe aussi des CCI NDE, donc non demandeurs d’emploi, parce qu’ils bénéficient d’une dispense, par exemple pour les personnes suivant une formation ou ayant repris des études, d’autres RCC, des travailleurs ALE, etc. Les versions successives de la super note évoquaient le cas des personnes suivant une formation ou ayant repris des études, il n’y est plus fait allusion dans la version définitive de l’accord, pas plus que des autres chômeurs complets indemnisés non demandeurs d’emploi. Rien non plus sur les temps partiels avec complément de chômage. Impossible de savoir à ce stade s’ils seront bel et bien épargnés. Ou pas… (3)

Alors combien ?

Le calcul du nombre de personnes concernées n’est donc pas facile à faire, en raison des différents flous entourant encore la mesure. L’on peut néanmoins se baser sur les éléments connus et/ou probables : sans doute pas les CCI NDE, pas les plus de 55 ans avec 30 ans de passé professionnel mais, en revanche, une limitation à un an seulement des allocataires d’insertion. Il n’est pas clair non plus si tous les chômeurs après emploi déjà au chômage au 1erjuin 2025 auront droit aux deux ans. On ne comptera pas pour l’instant les MMPP ni les temps partiels ni les compléments d’entreprise (RCC, ex prépensions) ni les travailleurs des arts, mais sans garantie absolue. Sur cette base, on peut donc faire à partir des derniers chiffres connus, ceux de novembre 2024, une estimation minimale des chômeurs qui perdront leur droit, s’ils sont toujours sans emploi en 2026 ou en 2027.

Commençons par les allocataires d’insertion (chômage sur la base des études) dont le droit sera désormais de maximum un an. Comme dit plus haut, sur les 19.457 bénéficiaires d’allocations sur la base des études en novembre 2024, on estimera avec prudence à environ 13.000 (deux tiers) ceux qui pourraient perdre leur droit en 2026, l’hypothèse étant que l’autre tiers ne sera déjà plus bénéficiaire à ce moment. S’y ajouteront en 2026 et en 2027, les nouveaux bénéficiaires en 2025 et 2026, c’est-à-dire ceux qui auront obtenu le droit après leur stage d’insertion. Ce régime déjà en forte diminution sera en quasi extinction dès septembre 2026.

Pour les allocataires de chômage, si l’on se contente de prendre en compte les CCI DE après emploi à temps plein et à temps partiel et que l’on se base sur un compteur de deux ans à partir du 1er juin 2025, seuls des nouveaux entrants en 2025 qui auraient obtenu un droit à un an d’allocations seulement sur la base des nouvelles règles devraient être exclus. En revanche, la fin de droit tomberait en 2027, s’ils ne sont pas sortis du chômage avant cette dead line, pour quelque 155.270 personnes qui, en novembre 2024, étaient déjà à deux ans de chômage (112.628) ou à entre un an et deux ans (42.642). (Lire le tableau)

Le total des deux (chômage après études + chômage après emploi) ferait donc une prévision prudente de 13.000 allocataires d’insertion après études plus 155.270 chômeurs après emploi, soit 168.270 sans-emploi qui, d’une manière ou d’une autre, en 2027, auront disparu des statistiques actuelles du chômage indemnisé, si les mesures prévues sont appliquées. Combien auront retrouvé un emploi et de quelle qualité ? Combien seront passés sur la mutuelle ? Combien au CPAS ? Combien renvoyés à la solidarité familiale ? Impossible de l’estimer pour l’instant mais, dans tous les cas, il s’agirait d’un désastre social sans précédent…

- Par Anne-Catherine Lacroix (ADDS) et Yves Martens (CSCE)

(1) Bayenet B., Fontaine M., Mouchart C., Rolland T. et Tojerow I., « Limiter à deux ans les allocations de chômage : quelles conséquences sur les finances des CPAS ? », POLICY BRIEF n°24.07, DULBEA (Département d’économie appliquée de l’ULB), Décembre 2024, p. 3.

(2) Le terme de régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC) remplace, depuis le 01/01/2012, le terme de prépension. Ce régime accorde au travailleur âgé licencié une indemnité à charge de son dernier employeur en complément à l’allocation de chômage qu’il perçoit.

(3) Pour plus de détails sur ces catégories, lire Yves Martens, « Limitation à deux ans : le compte est-il bon ? », Ensemble ! n° 114, novembre 2024, p. 45.