Pour la solidarité, Contre L'exclusion

chômage

Chômer moins pour gagner plus ?

Le nouveau gouvernement, en limitant les allocations dans le temps, promet de revaloriser les allocations pendant le début du court laps de temps où elles seront octroyées. Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette « compensation » n’est pas convaincante.

La Belgique se distinguait jusqu’ici par un droit aux allocations de chômage en principe illimité dans le temps mais aussi par des allocations particulièrement faibles. Ceci s’explique par quatre facteurs. Primo, le salaire brut perdu pris en compte pour le calcul est plafonné (et il existe trois plafonds dégressifs détaillés ci-après). Secundo, il est appliqué à ce salaire brut perdu un pourcentage faible (max. 65 % les trois premiers mois). Tertio, la prise en compte de la situation familiale débouche sur un pourcentage plus faible encore, chutant jusqu’à 40 % pour les cohabitants. Quarto, après 16 à 48 mois (en fonction du passé professionnel), l’allocation devient forfaitaire. Il n’y a donc plus de lien entre le salaire perdu et le montant perçu. L’allocation mensuelle moyenne d’un chômeur complet indemnisé (CCI DE) en 2023 était ainsi de 1.243,40 € en Flandre, 1.186 € en Wallonie et 1.124,70 € à Bruxelles. (1) Dans tous les cas, c’est moins que le seuil de pauvreté taux isolé qui est estimé en 2024 à 1.520 euros par mois (contre 1.450 euros en 2023). (2) Certes la moyenne précitée est effectuée sur toutes les catégories d’allocataires (chefs de ménage, isolés et cohabitants) et est évidemment fort influencée, comme toujours, par les extrêmes et en particulier tirée à la baisse par les chômeurs de longue durée qui sont au forfait.

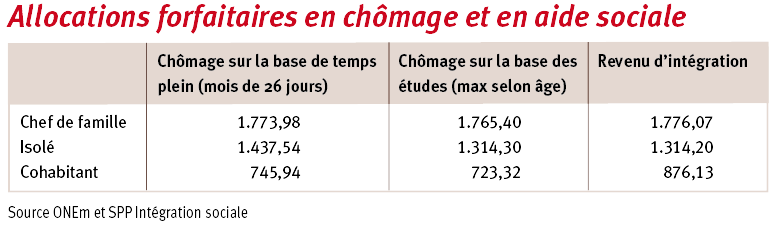

Un forfait très faible

Ce forfait est tellement peu élevé qu’il est quasiment du même montant que le revenu d’intégration octroyé par les CPAS. (Lire le tableau.) C’est ainsi que l’on a pu dire que ce passage au forfait, en 2012, avait de facto limité dans le temps (entre 16 à 48 mois) les allocations de chômage pour ce qui est du niveau de l’allocation. Mais les conditions d’octroi sont évidemment très différentes. (Lire à ce propos) Il n’empêche qu’il s’agit d’une preuve de plus que la limitation dans le temps des allocations de chômage est une façon de régionaliser les allocations les plus basses, non pas directement par une régionalisation de l’assurance chômage, mais en « municipalisant » une partie de celle-ci. Rappelons aussi que l’allocation d’insertion est forfaitaire dès le début du chômage et n’est donc pas concernée par la dégressivité.

La dégressivité

La dégressivité, c’est-à-dire la diminution de l’allocation au fil du temps, existait déjà avant 2012 mais c’est à cette date qu’elle a été renforcée, en combinant les quatre éléments précités en un système extrêmement complexe et peu lisible pour le sans-emploi lui-même. Plusieurs études, dont une de l’ONEm lui-même (3), ont montré que ce système n’était pas efficace en termes de remise à l’emploi, tout en précarisant les revenus des chômeurs. Les partisans de la dégressivité partent de l’idée qu’un montant (trop) élevé de l’allocation de chômage est un frein au retour à l’emploi. C’est à la fois vrai et faux. C’est vrai car, et c’est l’essence même de l’assurance chômage, le montant de l’allocation détermine ce qu’on appelle le salaire de réservation, c’est-à-dire le salaire en dessous duquel un chômeur n’acceptera pas un emploi ou n’aura en tout cas pas intérêt à le faire. S’en prendre aux conditions d’octroi et d’indemnisation vise donc à faire pression à la baisse sur les salaires. Cependant, la plupart (environ deux tiers) des chômeurs de longue durée ont une allocation forfaitaire qui est tellement basse que l’emploi à temps plein est toujours attractif pour eux. Et, pour les petits salaires, l’allocation de départ n’est pas beaucoup plus élevée que l’allocation forfaitaire, de sorte que la dégressivité ne se voit pratiquement pas pour eux. C’est donc un outil inefficace en général, mais plus encore pour les personnes qui ont une allocation basse.

Et pourtant

L’accord Arizona entonne pourtant une nouvelle fois le couplet d’une dégressivité renforcée, tout en promettant sa simplification. Il affirme : « Nous réalisons une réforme et une simplification fondamentales de la dégressivité des allocations de chômage. Une personne qui se retrouve sans emploi bénéficie pendant la première période d’une protection financière plus élevée qu’aujourd’hui par le biais d’un ratio de remplacement et/ou d’un plafond de revenus plus élevés. Au fur et à mesure que le temps passe, l’allocation diminue plus fortement qu’aujourd’hui. ». (Accord de coalition fédérale, 2025 -2029, p. 16.) Cette question n’est manifestement pas tranchée dans le concret puisque les négociateurs n’ont pas décidé si l’augmentation initiale viendrait d’un pourcentage plus élevé du salaire brut (aujourd’hui maximum 65 % les trois premiers mois) et/ou d’un relèvement du plafond du salaire brut perdu (actuellement 3.432,38 euros les six premiers mois, 3.199,04 euros du septième au douzième mois et, à partir du treizième mois, 2.989,43 euros pour les cohabitants et les chefs de ménage et 2.924,37 euros pour les isolés). Notons que la piste choisie ne sera pas anodine. Si l’on augmente les plafonds, on favorise (ou on pénalise moins) les revenus élevés. Si on augmente le ratio de remplacement, cela profite à tous.

Quels changements ?

L’accord ne donne donc pas d’indications sur les modalités, seulement des intentions. Concernant la diminution plus forte qu’aujourd’hui, le système (très compliqué) mis en place en 2012 avait déjà accéléré et amplifié la baisse de l’allocation, la faisant, par chutes successives, tomber au forfait après 16 à 48 mois selon le passé professionnel. Sur un droit limité à une fourchette de 12 à 24 mois, va-t-on, dirait-on en boutade, diminuer l’allocation par semaine, par jour voire par heure ? En tout cas, il est probable qu’une baisse par mois sera appliquée au moins dans une ou plusieurs des phases de diminution. Le gel de la dégressivité (les situations où l’allocation cesse de baisser) sera aussi plus difficile à obtenir : « Nous renforçons également les conditions d’exception pour la dégressivité des allocations : le nombre d’années de carrière professionnelle requis pour cela augmentera progressivement, passant de 25 ans aujourd’hui à 30 ans en 2025 et à 35 ans en 2030. ». Même remarque que celle citée plus haut : cela ne concernera qu’une très faible part des chômeurs. Aucune information non plus sur les événements actuels qui permettent de geler une période de chômage comme la reprise d’études ou la formation (dans certains cas), le travail salarié à temps partiel avec maintien des droits d’une certaine durée, etc. D’ailleurs, à ce sujet et à moins de nous tromper, l’accord ne fait, à aucun moment, mention de la situation des travailleurs à temps partiel avec maintien des droits, une réglementation pourtant régulièrement décriée comme cause de piège à l’emploi…

Une pression à la baisse

La tonalité générale de l’accord de gouvernement est d’accroître la différence entre les allocations sociales et les salaires, non en augmentant ces derniers mais en limitant les premières, tant dans le temps que dans les montants. A cet égard, rappelons que la nouvelle coalition voulait supprimer l’indexation des allocations. Vooruit a obtenu que cela ne soit pas le cas mais au prix, beaucoup moins revendiqué, de la suppression quasi totale de l’enveloppe bien-être (il ne resterait sur la législature que cent millions sur un total prévu de 2,9 milliards). Or, l’indexation est un système qui permet juste de lier les salaires et les allocations à la hausse du coût de la vie (et encore imparfaitement vu ses détricotages successifs depuis des années). La liaison des allocations, en particulier des plus basses, au bien-être, mise en place fin 2005, permet de les augmenter afin de rester en lien avec le revenu moyen des travailleurs actifs qui progresse (heureusement) plus rapidement que l’indice des prix à la consommation (le coût de la vie). (4) Ce dispositif a permis d’en partie combler l’écart entre les allocations et le seuil de pauvreté, d’autant plus que la coalition Vivaldi l’avait complété d’une augmentation volontariste et supplémentaire, malheureusement en partie rabotée en fin de législature. (5) En bonne partie grâce à ces mesures, le risque de pauvreté monétaire (AROP) a diminué de 14,8 % en 2019 à 12,3 % en 2023 et 11,5% en 2024.(6) L’Arizona va faire repartir à la hausse ce taux de pauvreté…

- Par Anne-Catherine Lacroix (ADDS) et Yves Martens (CSCE)

(1) ONEm, « Que représentent les dépenses sociales de l’ONEm pour le citoyen ? », étude publiée en ligne le 06/06/2024.

(2) Statbel, « Plus de 2,1 millions de Belges courent un risque de pauvreté ou d’exclusion sociale », 29 janvier 2025.

(3) ONEm, « Dix ans de dégressivité renforcée des allocations de chômage : Évaluation de l’impact sur les transitions vers l’emploi et sur les dépenses sociales au cours de la période 2010-2020 », étude publiée en ligne le 20/10/2022.

(4) LNous avions expliqué en détail ce dispositif dans Yves Martens, « Un accord budgétaire sur le dos des plus pauvres ! », Ensemble ! n° 110, juillet 2023, p. 74.

(5) Idem, p. 75.

(6) Statbel, op. Cit.