Pour la solidarité, Contre L'exclusion

numérisation

Accélérer la numérisation, quel qu’en soit le prix humain !

Le texte de l’Ordonnance « Bruxelles numérique », porté par le ministre de la Transition numérique dans le précédent exécutif bruxellois, a rencontré de fortes oppositions au sein de la population. Chronique d’un mouvement social marquant de la législature 2019-2024.

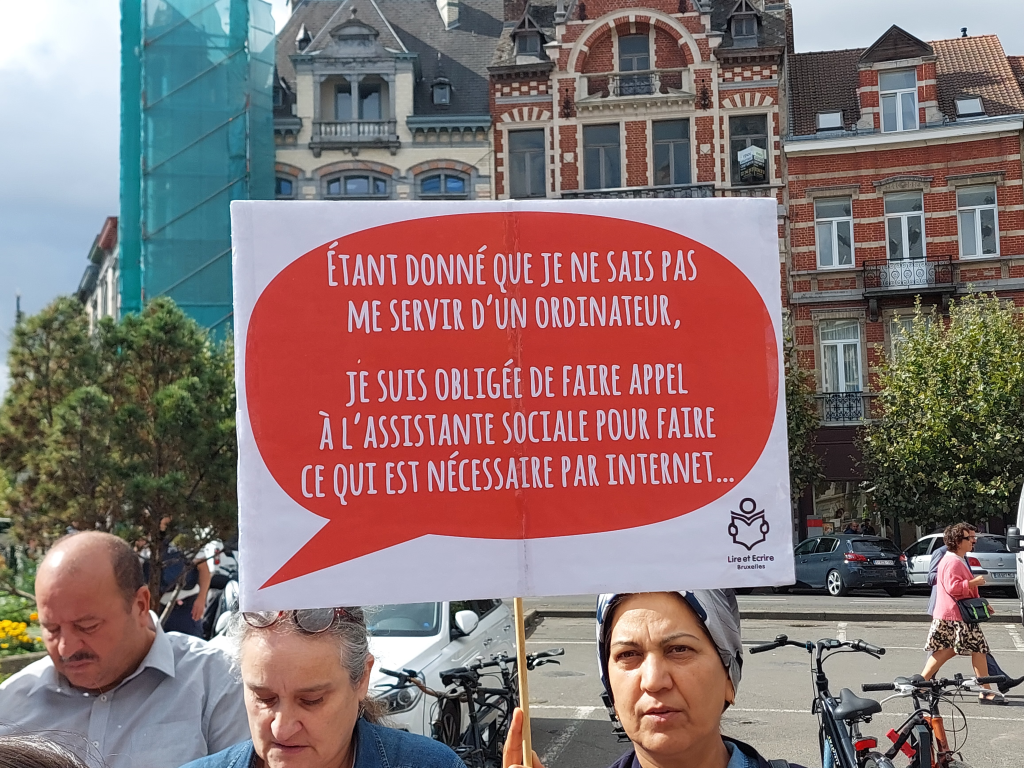

Le 8 septembre 2022, au pied de la Tour des Finances à Bruxelles, le promeneur bruxellois se trouvait confronté à une scène inédite : des centaines de personnes, pancartes à la main, matérialisaient sous nos yeux une file d’attente géante. À cet endroit, l’action avait pour but de démontrer le manque criant de guichets physiques où se rendre pour régler les problèmes administratifs liés à la déclaration d’impôt. Joignant la parole au geste, les manifestants y criaient plus largement leur colère envers les services publics, devenus de plus en plus inaccessibles en raison de la numérisation des procédures, accompagnée souvent de la suppression de tout autre type de moyen de contact efficace. Pour les personnes les plus en difficulté avec l’écrit, mais aussi avec l’informatique, la situation dénoncée est intenable. Nous avions rendu compte en nos pages de cette manifestation, tenue à l’occasion de la journée mondiale de l’alphabétisation. (1) Nous ne pouvions savoir, ce jour-là, qu’il s’agissait en réalité du premier rendez-vous d’un mouvement social à venir, long et déterminé, contre l’entrée en vigueur du texte de l’Ordonnance Bruxelles numérique, porté par Bernard Clerfayt (DéFi), ministre bruxellois de la Transition numérique durant la précédente législature.

La législature étant aujourd’hui clôturée, animé de l’envie de documenter les mouvements sociaux en Belgique, nous faisons ici le point sur cette mobilisation marquante de la période 2019-2024. Au pouvoir à la Région bruxelloise durant cette période, une coalition de six partis : le Parti Socialiste, Ecolo et DéFI pour les francophones, et les écologistes Groen, les libéraux de l’Open VLD et One.brussels-SP-A (devenu Vooruit) pour les trois partis flamands. Si la mobilisation est loin d’être un échec, elle n’a cependant pas permis de rencontrer totalement les revendications des opposants… Le 12 janvier de cette année, c’est un texte modifié sous la pression inlassable des manifestants qui a finalement été voté (2), une preuve indéniable de l’intérêt de s’exprimer et de lutter sans relâche contre des évolutions sociales et politiques discriminantes.

Avant de laisser la parole aux membres de l’association Lire & Écrire Bruxelles (lire ici), cheville ouvrière du mouvement social, nous balisons ici l’entretien à l’aide de quelques repères et étapes qui ont jalonné les mobilisations. Bilan, provisoire et détaillé, d’un mouvement social légitime et fondamental.

Privés de droits fondamentaux par le numérique

Parmi les personnes mobilisées dans ce mouvement, nous trouvons deux groupes principaux : les personnes en difficulté avec l’écrit et l’imposition du numérique, mais aussi les travailleurs sociaux de nombreux secteurs, dont le travail est totalement dénaturé par l’évolution des contacts entre administrations et administrés.

Parallèlement à la mise en place de technologies numériques comme mode de contact avec les administrations, d’autres moyens précédemment disponibles pour le public disparaissent en effet progressivement. C’est le cas notamment des bureaux physiques – appelés par le mouvement les « guichets » – et des lignes téléphoniques, qui même lorsqu’elles sont maintenues, sonnent parfois dans le vide. Nous l’avons toutes et tous expérimenté, il n’est pas rare aujourd’hui de devoir rester au téléphone plusieurs dizaines de minutes pour finalement abandonner, sans qu’aucun contact n’ait été jamais établi. Cette tendance affecte les services publics, mais aussi d’autres services de première importance, tels ceux des banques et des organisations de défense des droits des travailleurs comme les syndicats, dont les services de paiement des allocations de chômage sont devenus difficilement accessibles, voire parfois totalement inaccessibles. (3)

Signe de la pertinence du mouvement, parallèlement à la naissance de celui-ci, la Fondation Roi Baudouin a publié une large étude sur les problèmes liés à la numérisation de notre société. (4) Si les difficultés sont évidentes pour le public fréquentant les services d’alphabétisation, dès le mois de novembre 2022, une carte blanche expose qu’ils ne sont pas seuls : le public concerné par ces difficultés est loin d’être marginal. Dans un texte signé par 200 responsables d’associations actives sur le terrain social, nous apprenons que selon le Baromètre de l’inclusion numérique 2022, « aujourd’hui, près d’un Belge sur deux et deux Bruxellois sur cinq sont en difficulté avec le numérique, en ce compris des jeunes. Ce chiffre augmente pour les personnes défavorisées sur le plan socio-économique (niveau de revenus) et culturel (niveau du diplôme), dont les personnes en difficulté avec la lecture et l’écriture, mais aussi les personnes âgées et certaines personnes porteuses de handicap ». (5)

Ces chiffres sont édifiants, face à une évolution de société présentée comme normale et de « simplification » administrative. À ceux-ci, en outre, il faut ajouter celles et ceux qui n’ont simplement pas envie d’utiliser les technologies numériques : est-ce encore un droit ? (lire l’encadré « Le droit de vivre sans écran »)

Des travailleurs sociaux enrôlés de force

Les démarches rendues problématiques ne concernent nullement des détails, mais l’acquisition de documents importants, conditionnant souvent l’obtention de droits fondamentaux. Pour y arriver, les gens sollicitent de l’aide auprès du service ou de l’association qu’ils fréquentent, ce qui nous mène à notre second public mobilisé : les travailleurs sociaux. Ils doivent désormais pallier les lacunes des services publics, bien entendu sans contrepartie de ces derniers, mais également au détriment de leur travail habituel. Constamment, ils sont sollicités par leur public pour remplir des documents, envoyer des e-mails, prendre des rendez-vous en ligne ou d’autres démarches encore…

Ce mouvement social a le grand mérite d’avoir mis désormais le focus sur cette évolution dramatique, et d’avoir ouvert le débat, alimenté également dans la presse… « Tous les jours, on est amené à faire des démarches à la place des gens : des déclarations d’impôts, des virements bancaires, des tas de choses très délicates. On ne devrait pas. Mais il n’y a pas d’autres options. Avant, ils avaient des difficultés pour lire et écrire mais, au moins, ils savaient prendre un rendez-vous, se rendre à l’hôpital… Ce n’est plus possible », se désole Iria Galvan Castaño, de l’ASBL Lire & Écrire. « Avec pour effet que ces personnes perdent totalement leur autonomie ». « On en fait de nouveaux assistés », appuie Florian Ruymen (Maks vzw). Un autre responsable d’association parle de ’ventricliquer’ quelqu’un. Soit faire des démarches administratives, bancaires, médicales à sa place. Muni de ses mots de passe, de ses identifiants, le travailleur social s’immisce alors malgré lui dans la vie intime de la personne. Laquelle est totalement aliénée de sa propre vie. Un lien de dépendance renforcé. » (6)

Nous comprenons ici la colère hurlée par les travailleurs sociaux dans les rues de la capitale, en raison de ce travail supplémentaire mais aussi par l’infantilisation du public concerné, et une sorte de « mise sous tutelle de fait ». « L’avènement de ces tiers numériques a non seulement renforcé le lien de dépendance de personnes à l’égard des structures d’aide, mais il a aussi totalement détourné les travailleurs sociaux de leurs missions. La charge est considérable. Mais vitale. Ces aidants deviennent les sous-traitants des administrations », souligne Lucie Cluzel (Université Paris-Nanterre) interrogée par Philippe Laloux, journaliste au journal Le Soir. « Ils ne sont pas financés ni subventionnés ni formés pour ça. Le système est fragile. » (7)

Cette évolution a donc entraîné, durant toute l’année 2023, un enchaînement de rendez-vous avec des manifestations sur les territoires des communes où sont situés les centres d’alphabétisation de l’association Lire & Écrire Bruxelles, à Anderlecht, Ixelles, Molenbeek, ou encore Bruxelles-Ville. Des débats publics ont été organisés, des assemblées associatives, différentes cartes blanches sur le sujet ont également alimenté le nécessaire débat dans la presse. À chaque étape, il s’agissait de rappeler la situation problématique au quotidien, mais aussi le refus du passage du texte d’ordonnance, qui devait consacrer ce canal digital comme le mode de contact privilégié (lire ci-dessous). Les manifestants le scandaient sans relâche, en prônant comme préoccupation principale « L’humain d’abord » ! Progressivement, et c’est l’un des aspects intéressants de ce mouvement, d’autres dimensions liées à la numérisation de nos sociétés sont venues se greffer sur les discours et revendications, dépassant les difficultés administratives. Dans la fenêtre ouverte du débat est par exemple venue s’engouffrer la nécessaire critique du discours trompeur sur une supposée « dématérialisation » des administrations ; rien de plus matériel que cette évolution, il suffit de citer en exemple les innombrables data-centers et leur consommation colossale d’énergie. Écologiquement, que pèsent quelques palettes de papier rendues obsolètes, en regard d’un centre de données consommant plus d’énergie que tous les habitants de la ville où il est situé ? (8)

Alors que l’évolution dramatique décrite ici s’installe progressivement depuis des années, sans aucune réaction des responsables politiques – toutes tendances confondues -, le gouvernement bruxellois a donc décidé d’encore aggraver le désastre. Jusqu’au bout, le gouvernement refusera d’abandonner le projet d’ordonnance, afin de la voter à tout prix avant la fin de la législature.

Le discours mouvant du ministre Clerfayt

Durant le rassemblement initial devant la Tour des Finances, les manifestants prennent connaissance d’un projet d’ordonnance, à l’époque en préparation, visant à pousser encore la numérisation des services publics. Nous y entendons pour la première fois les mots anglais digital first (traduits par « digital par défaut »), c’est-à-dire la décision de préférer le rapport numérique, dans les services publics, au rapport humain. La possibilité de s’adresser à des êtres humains pour régler des questions administratives essentielles est désormais ravalée au rang d’« alternative » : voilà une inversion inquiétante des valeurs démocratiques. Et oui, changement d’ère : pouvoir se présenter à un guichet, ou avoir le droit de joindre quelqu’un par téléphone ou par courrier postal constituent dorénavant des « alternatives au numérique ».

Si plus tard le ministre Clerfayt affirmera n’avoir jamais prôné la suprématie du digital, en se présentant parfois carrément comme un défenseur de l’« humain d’abord », en quittant la manifestation de septembre 2022 il était possible de consulter ses traces numériques sur internet… En date du 25 janvier 2021, le site du ministère affiche le titre « Uniformisation des formulaires et accès en ligne », sous lequel nous lisons que « Parmi les projets les plus emblématiques, relevons le Brussels Digital Act ou le numérique par défaut : l’objectif est que le digital devienne la règle et le papier, l’exception ». (9)

Quelque temps après le début de la mobilisation, le premier décembre 2022, le 1er ministre reçoit à son cabinet des représentants des associations signataires de la carte blanche. Il a quelque peu adapté sa rhétorique. Face aux contestataires, il montrera toujours un visage compréhensif, « Je suis assez conscient des réalités sur le terrain. (…) J’entends bien qu’il y a un enjeu de société fondamental pour une série de gens en dehors du coup, un public qu’on n’a pas assez accompagné, et que cet accompagnement repose sur un secteur associatif lui-même sous pression avec peu de moyens. Votre engagement est nécessaire, légitime… » Apparaît donc dans ses propos la notion d’« accompagnement », aujourd’hui assuré par des personnes dont ce n’est pas le travail, et ironiquement salué ici. Un type d’« accompagnement futur », à organiser par les autorités, sera évoqué régulièrement par la suite, sans que personne n’explique comment celui-ci pourrait ou devrait se concrétiser.

Face aux associations, il tente d’adoucir la perception de son projet d’ordonnance, « Je ne viens pas avec une ordonnance pour dire « peu importe ce qui se passe, on va accélérer la numérisation ». (…) Le numérique, il se développe tout seul, sans que je ne fasse rien. Je peux comprendre ce qui a énervé : Digital by default. Ça voudrait dire « au moins ça, et tant pis pour le reste », ce n’est pas l’intention, mais je peux comprendre que cette dénomination peut entraîner cette compréhension-là. Mais non, il s’agit que certaines procédures, disponibles en présentiel, soient aussi disponibles en numérique, parce qu’il y a un public qui demande de ne pas devoir se déplacer à la commune pour un document, et pouvoir régler les choses le soir, le week-end… C’est du win-win. Donc il ne s’agissait pas de retirer quoi que ce soit. Il s’agit d’imposer aux acteurs publics, qui dépendent de la Région bruxelloise, qu’il y ait toujours une option numérique. » (10)

Si nous comprenons bien le ministre, le numérique « se développe tout seul », tel une plante invasive, et l’eau de pluie, sans doute, le fait pousser partout… Évacués les démarchages d’entreprises privées du numérique, exit les contrats signés pour des montants faramineux d’argent public… Non, tout cela « c’est la nature ». En outre, les associations mobilisées se fourvoient si elles ont cru – en raison de leur imagination débordante sans doute – qu’il s’agissait avec ce texte de supprimer des services au public. Personne ne serait responsable et si, parallèlement à la numérisation, depuis des années, les guichets et autres procédures physiques disparaissent, ils le font sans doute également « tout seuls ». C’est pourtant évident : si rien n’avait été supprimé, et s’il n’était pas devenu impossible d’interagir encore avec les administrations, la mobilisation n’aurait pas lieu d’être. Et ce rendez-vous au cabinet ministériel, ainsi que cette « discussion », n’auraient jamais eu lieu.

Malgré le discours en apparence conciliant du ministre, l’incompréhension est réciproque. Là où le ministre parle de « train de la modernité », les associations parlent d’accès aux droits, arguant qu’elles refusent les rails et le chemin imposés par la future ordonnance. Dès ce premier rendez-vous, les associations ont réclamé la mise au placard du texte, pour se tourner plutôt vers une ordonnance « humain par défaut », un texte qui garantirait et financerait des guichets accessibles à toutes et tous, totalement absents du texte à cette étape. Quelque temps plus tard, l’ensemble du gouvernement bruxellois recevra également les associations, dont les membres se montreront « compréhensifs » envers les revendications du mouvement. En parallèle, des dialogues sont lancés avec de nombreux parlementaires, de la majorité et de l’opposition, qui participeront notamment à des débats publics sur le projet d’ordonnance.

Devant l’ampleur des dégâts, tout le monde semble d’accord : il faut éviter l’exclusion de quiconque. Pourquoi – nous allons le voir – cela est-il donc si difficile à écrire noir sur blanc dans une ordonnance ? Car malgré ces discours conciliants, répétés par le ministre tout au long de la mobilisation, organiser clairement ces désormais « alternatives » au numérique a été plus facile à dire (à l’attention des opposants), qu’à faire (dans son texte)…

Validations officielles du combat

Comme nous le signale Iria Galván Castaño, membre de Lire & Écrire Bruxelles, les constats des associations ont été confirmés par des institutions officielles, tels l’Ombudsman (11), ou encore Unia (ex-Centre pour l’égalité des chances). L’avis de cet organisme, institution publique de lutte contre la discrimination, est particulièrement intéressant puisqu’il défend une participation égale et inclusive de tous et toutes dans tous les secteurs de la société, et veille au respect des droits humains en Belgique. « Unia nous a notamment signalé que les personnes les plus vulnérables n’arrivent pas jusqu’à eux, cela devrait être un réel souci pour nos institutions. Ces personnes sont parfois totalement sous les radars. Où peuvent-elles aller, comment porter plainte ? Ce n’est pas général, mais certains canaux pour déposer plainte nécessitent également de passer par l’écrit, ou par le numérique. Il faut donc la compétence de l’écrit, du numérique, mais aussi tout un bagage de communication, de connaissance des institutions et des réglementations pour accéder aux droits. » (12) Dans un avis publié en février 2023, Unia confirme par exemple « la discrimination potentielle de certains groupes parmi les plus fragilisés et la question du renforcement du non-recours aux droits ». En légitimant le mouvement social, l’organisme officiel énonce six recommandations : améliorer le cadre légal, garantir les différentes modalités d’accès aux services publics et privés, refuser le tout numérique, améliorer l’accessibilité du numérique, favoriser le soutien et le dialogue sur les difficultés et tenir compte de la réalité des groupes les plus vulnérables. (13)

Le 10 mars 2023, une version du texte d’ordonnance est soumise par le ministre à Brupartners, le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, qui rend son avis le 20 avril. Entre autres éléments de bon sens, « Brupartners souligne que la digitalisation rapide et continue, conjuguée à la crise sociale et économique, complique l’adoption de changements qui, s’ils ne sont pas encadrés et présentés de manière adéquate, risquent d’aggraver les fractures sociales existantes. C’est pourquoi Brupartners estime important que le personnel libéré de tâches grâce à la numérisation puisse être réaffecté au soutien des publics fragilisés pour améliorer l’accueil et l’accompagnement de ceux-ci ». (14) Voilà de quoi assurer une des revendications phares de la mobilisation : si du personnel est libéré à certains endroits, ce ne doit pas être pour réaliser des coupes budgétaires dans les postes salariaux des comptabilités publiques, ce personnel doit être affecté aux guichets physiques d’accueil.

Le texte a également été soumis au Conseil d’État, qui l’a longuement commenté. L’instance déclare entre autres ceci : « Il ne serait pas admissible, au regard des articles 10 et 11 de la Constitution, que consécutivement à l’obligation faite par l’avant-projet d’assurer la numérisation des procédures administratives et des communications avec les autorités publiques, un nombre important de personnes se voie privé d’un accès effectif aux services prestés par les autorités publiques. » (15) Ce risque, décrit ici par le conseil d’État en guise d’alerte pour un texte à venir, vient confirmer à nouveau l’extrême pertinence du mouvement social, lancé alors depuis plus d’un an… Devant l’ampleur des constats, la nature des acteurs à prendre position, et surtout la force et la constance des mobilisations, il s’agit de l’un des acquis les plus notables de ce mouvement : le texte de l’ordonnance va changer.

Le flou s’invite dans l’ordonnance, puis s’incruste

Les problèmes potentiels contenus dans le projet d’ordonnance sont variés. (16) Progressivement, cependant, l’attention va se concentrer sur l’article 13 du texte, qui va cristalliser les attentes des manifestants. Cet article est censé prévoir les – désormais – alternatives au numérique. En d’autres mots, il s’agit de bétonner dans la législation les procédures classiques que, si l’on en croit le ministre, il n’aurait jamais été envisagé de supprimer, malgré leur absence dans le texte initial : les guichets physiques pour un face-à-face humain, des contacts téléphoniques efficaces et la voie postale. Autour de cet article 13, indéniablement, la cocasserie politique est au rendez-vous !

Le 22 juin 2023 le gouvernement bruxellois expose en deuxième lecture un avant-projet d’ordonnance déjà remanié, toujours inacceptable pour le milieu associatif. À l’article 13, aux paragraphes 1 et 2, le texte prévoyait bien le droit d’interagir avec un agent de l’autorité publique, mais « a minima par un accueil physique et/ou un service téléphonique et un contact par voie postale ». Nul besoin de réfléchir longuement pour trouver incongru ce « et/ou » dans un texte ayant force de loi : cette formulation ouvre clairement une possibilité pour les administrations de ne pas garantir toutes les « alternatives ».

Le 28 septembre, troisième lecture du gouvernement et – surprise – si l’article 13 a évolué, sa rédaction est, pour un texte juridique censé être rigoureux, à nouveau approximative. Concernant l’existence de guichets physiques, le premier paragraphe stipule « § 1er. Les autorités publiques garantissent l’inclusivité à tout usager, a minima par les mesures suivantes : 1° un soutien à la réalisation en ligne de toute procédure administrative ou de toute communication ; 2° la mise en place ou le maintien d’une alternative à toute procédure administrative ou à toute communication en ligne. (…) § 2. Les autorités publiques garantissent l’accessibilité à tout usager, a minima par les mesures suivantes : 1° l’utilisation de solutions technologiques rendant toute procédure administrative ou toute communication en ligne accessibles aux personnes en situation de handicap ; 2° un soutien à la réalisation en ligne de toute procédure administrative ou de toute communication ; 3° la mise en place ou le maintien d’une alternative à toute procédure administrative ou à toute communication en ligne. » Surprise : à la suite de ces deux paragraphes apparaît cette étrange phrase supplémentaire : « A minima, les autorités publiques prévoient pour leurs usagers un accueil physique et un service téléphonique, un contact par voie postale ou toute autre mesure permettant de réaliser les procédures administratives ou les communications autrement qu’en ligne ». (17) (Nous soulignons)

Si le couple « et/ou » a visiblement rompu, le « ou » semble avoir décidé de profiter de son autonomie retrouvée, en allant s’installer ailleurs dans le texte législatif. L’expression « ou toute autre mesure » rend donc à nouveau le texte approximatif sur les services dont pourrait réellement bénéficier le public.

Pire encore, un huitième paragraphe expose que « Les autorités publiques ne sont pas tenues de satisfaire aux exigences visées aux paragraphes 1, alinéa 1er, et 2, alinéa 1er, lorsque ces exigences ont pour effet d’imposer une charge disproportionnée aux autorités publiques (nous soulignons). Dans ce cadre, l’autorité publique doit procéder à une évaluation préalable pour déterminer dans quelle mesure le respect des exigences visées aux paragraphes 1, alinéa 1er, et 2, alinéa 1er, impose une charge disproportionnée. » (18) Bien entendu, les manifestants ont redoublé de critiques, pour des approximations soulignées également par les juristes. (Lire l’encadré « Qu’est-ce qu’un bon texte juridique ? ») Selon quels critères va bien pouvoir être évaluée cette « charge disproportionnée » ? Pourquoi faut-il donc encore intégrer ce type de sérieux bémol si, comme le clame haut et fort le ministre à chaque fois qu’il en a l’occasion, il est le ministre de « l’humain d’abord » ?

Léger sursaut parlementaire avant le vote final

Le vote du texte est prévu le 6 décembre 2023 en Commission parlementaire. La veille, des personnalités du monde académique, enseignants, professeurs et chercheurs, prennent position publiquement dans la presse, pour tenter de motiver les parlementaires à saisir leurs responsabilités à pleines mains. « Alors que le discours dominant y voit un procédé technique pratique et efficace, de nombreux travaux interdisciplinaires sur la technique ont montré les dimensions profondément politiques des technologies numériques : celles-ci sont porteuses de valeurs sociales, inscrites dans leurs propriétés techniques et dans les discours qui les accompagnent. Elles matérialisent, autrement dit, certains projets politiques plutôt que d’autres et contribuent à les véhiculer. Ceci signifie qu’elles sont contrôlables et que leur orientation relève de choix sociaux – et pas seulement techniques – qui doivent faire l’objet d’un large débat démocratique. Celui-ci permettrait d’interroger collectivement la nécessité, le sens, les contours et les limites de ces transformations basées sur l’injonction à la participation numérique, sans ignorer la difficulté toujours plus grande actuellement à exercer ses droits sans être connecté ». (19)

Le jour prévu pour le vote, le ministre présente des amendements du gouvernement, qui seront intégrés au texte. À nouveau – moment cocasse – on constate que l’approximation des textes s’explique peut-être par une logique linguistique du ministre toute personnelle. En présentant un amendement, il déclare que « Nous remplaçons le mot ‘‘peut’’ par ‘‘doit’’ à l’article 5. Il prévoit la faculté pour le citoyen qui a démarré une communication électronique à retirer son consentement. L’article 5 paragraphe 4 parle de retrait du consentement. Alinéa 2 on disait ‘‘dès le retrait du consentement, la communication se poursuit par d’autres moyens de communication… Le texte dit ‘‘la voie postale PEUT à tout le moins être proposée aux usagers. Je propose de mettre dans le texte ‘‘la voie postale DOIT à tout le moins être proposée aux usagers’’. Dans mon esprit ça veut dire la même chose, mais c’est plus clair en le disant. Et en l’écrivant encore mieux. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. » (20)

Le vote n’aura finalement pas lieu, suite à des tractations compliquées, en huis-clos, entre les six partis formant la majorité (PS, Vooruit, Ecolo, Groen, DéFi et l’Open VLD). Est alors accordée la prérogative d’auditionner la semaine suivante un représentant du monde associatif, qui s’interrogera : « Est-ce un geste de bonne volonté ou le simulacre d’un dialogue ‘‘constructif’’, sous des allures démocratiques…? » Un communiqué des associations expose cet après-midi-là que « Le vote de l’Ordonnance Bruxelles numérique est repoussé grâce à la mobilisation citoyenne ! Bernard Clerfayt avait tout prévu. La voie est libre pour l’approbation de Bruxelles numérique, affirmait le ministre il y a quelques semaines. Le passage du texte en commission interparlementaire ce 6 décembre devait être, selon lui, une simple formalité. Le ministre bruxellois de la Transition numérique pensait que son projet d’ordonnance allait être voté sans auditionner le moindre expert. Sauf que… Ces derniers jours, la pression s’est accentuée sur les élus régionaux. Septante organisations actives dans la capitale leur ont remis une analyse critique du projet d’ordonnance, réclamant une réforme profonde du texte, voire l’abandon de la mesure en gestation. » (21)

Le 13 décembre, Daniel Flinker, membre de Lire & Écrire Bruxelles est auditionné devant les parlementaires. Avec lui, concernant les mots problématiques de l’article 13 exposés plus haut, nous ne comprenons toujours pas où se trouve la difficulté de poser ces simples mots noir sur blanc dans la législation bruxelloise : « Ces paragraphes de l’article 13 doivent dire : « Les Autorités Publiques doivent prévoir pour leurs usagers un accueil physique, un service téléphonique et un contact par voie postale ». Point final. » (22) Dans l’enceinte du parlement régional, il signale qu’il ne s’agit nullement d’un débat « bruxello-bruxellois », puisque le Conseil de l’Europe a pris une position claire sur le sujet. « En ce qui concerne la dématérialisation des services publics, l’Assemblée appelle les États à passer d’une logique de services publics entièrement dématérialisés à une logique de services publics entièrement accessibles (nous soulignons), y compris en maintenant un accès non numérisé aux services publics dans chaque cas où cela est nécessaire à garantir l’égalité d’accès aux services publics, leur continuité et leur adaptation aux usagères et usagers. » (23)

Le pouvoir Exécutif écrase le Législatif

Dans la suite de la matinée, si les amendements proposés par le gouvernement sont acceptés, tous les amendements des parlementaires seront, eux, rejetés. L’audition décidée le 6 décembre, jour prévu originellement pour le vote, n’y changera rien : le texte sera voté avec le désormais célèbre huitième paragraphe de l’article 13, qui permet de ne pas garantir d’alternatives au numérique « lorsque ces exigences ont pour effet d’imposer une charge disproportionnée aux autorités publiques. » Cette formulation est donc présente dans le texte final de l’ordonnance. Il semble bien que la volonté était ferme de ne pas inscrire noir sur blanc, sans possibilité de porte de sortie, le développement des guichets, des contacts téléphoniques de qualité, et de la voie postale. Malgré la force du mouvement social et la légitimité des revendications, tout laisse penser à une volonté, dans le chef du ministre, de noyer le poisson dans des formulations vagues. À quels impératifs répond cette volonté, à tout prix et au détriment de nos droits fondamentaux, d’accélérer encore la numérisation de notre société ?

Le vote, acté en Commission le 13 décembre, doit ensuite être confirmé en séance plénière. Le jour du vote en plénière, le 12 janvier 2024, le mouvement social organise un nouveau rassemblement aux abords du parlement bruxellois, pour assurer un dernier moment de pression et mettre en avant les revendications affinées en fonction des évolutions du texte… Le lendemain, le journal Le Soir l’annonce dans ses pages, en reprenant les mots de Bernard Clerfayt : « « Ce n’est pas du numérique par défaut, mais l’humain par défaut », s’est une nouvelle fois défendu le ministre, alors que, comme à chaque discussion, la séance a été marquée par une manifestation en ligne et physique, aux abords du parlement, de représentants du secteur associatif. Leurs inquiétudes portent essentiellement sur les garanties de maintien de ces alternatives, qualifiées de floues, comme l’ont encore rappelé l’opposition MR, PTB et Engagés, mais aussi des députés de la majorité, comme au PS, qui a voté à reculons, ou Ecolo qui évoque un texte ‘imparfait’. Cinq amendements visant, entre autres, à lever les doutes sur le caractère ‘humain’ des alternatives et la possibilité pour les communes d’invoquer des moyens ‘disproportionnés’ pour ne pas les maintenir, n’ont pas été adoptés. PS et Ecolo tablent sur les modalités d’application pour bétonner et contrôler la mise en place d’alternatives au numérique. » (24) Formidable système démocratique où les parlementaires, de l’opposition mais aussi de la majorité, se disent insatisfaits par un texte ministériel entériné par l’assemblée législative.

Après les échos du monde politique, le journaliste donne la parole aux organisateurs du mouvement. « « Dans ce dossier l’acharnement d’un ministre a triomphé de l’évidence », a réagi l’ASBL Lire & Écrire qui, depuis le début, a tenté de protéger les droits de près d’un Bruxellois sur deux en situation de vulnérabilité numérique. « Le bon sens aurait voulu que des analyses préalables soient réalisées sur les impacts sociaux, environnementaux et démocratiques du numérique », appuie l’association, qui souligne malgré tout plusieurs avancées significatives dans ce dossier. « Mais le combat, pour l’accès aux droits et pour une ville humaine, accessibles à toutes et à tous, continue. » ». (25)

Le processus à l’œuvre a, dans cette affaire, clairement démontré que tout est discuté au sein du pouvoir exécutif, et n’est soumis aux parlementaires qu’en toute fin de parcours. Avant le vote, ces derniers n’ont disposé que de quelques semaines pour lire le texte, en étudier le contenu, organiser éventuellement des auditions d’acteurs de terrain, analyser avec ces derniers la situation actuelle et les conséquences futures de l’application du texte, élaborer et rédiger les modifications souhaitées par l’assemblée, ou encore mener tout autre type d’initiative politique éventuelle… Sans le développement de ce mouvement social, il y a fort à parier que personne n’aurait jamais entendu parler de ce texte en amont, qu’il n’aurait en tout cas pas fait l’objet d’un débat social d’une telle ampleur. Les personnes mobilisées dans ce cadre auraient alors subi dans l’indifférence politique les conséquences du texte, comme c’est le cas depuis des années, en se dépatouillant au quotidien dans un marasme numérique destructeur.

Que reste-t-il de la démocratie lorsque le pouvoir législatif est à ce point vidé de sa substance ?

Se déplacer sans ticket ?

Un matin, gare du Midi, dans la capitale belge. Une dame s’approche et, une carte de banque à la main, nous demande d’effectuer la procédure pour lui fournir un ticket de tram à la borne numérique. Cette personne ne détaille pas la raison de sa demande, mais nous pressentons qu’il lui est impossible de déchiffrer les inscriptions qui apparaissent à l’écran…

Cette rencontre impromptue ramène à notre mémoire une autre dame, expliquant la nécessité pour elle d’adapter ses déplacements en train aux disponibilités de sa fille, dont la présence est nécessaire pour effectuer la démarche numérique et acquérir le titre de transport. Elle-même exposait par ailleurs la situation d’une amie qui, purement et simplement, ne prend plus le train depuis la disparition récente des guichets dans la gare de sa petite ville de Wallonie.

Nous constatons par ces exemples que lutter « contre » le tout numérique peut également signifier, pour s’exprimer « en positif », se battre « pour » le droit à la mobilité et à l’autonomie de toutes et tous !

Qu’est-ce qu’un bon texte juridique ?

Le 10 octobre 2023 se tenait à Bruxelles, dans la salle du Cinéma Nova, une rencontre à l’initiative des associations opposées à l’Ordonnance Bruxelles numérique. Une nouvelle fois, de nombreuses personnes ont pu témoigner des problèmes que leur cause la numérisation forcée des services publics. L’assemblée a également bénéficié de l’intense intervention d’Anne-Emmanuelle Bourgaux, professeure de Droit à l’Université libre de Bruxelles. Il lui avait été demandé de répondre à cette question fondamentale, par ailleurs titre de notre encadré : « Qu’est-ce qu’un bon texte juridique ? » Petite leçon de Droit, à méditer par les nouvelles élues et élus des élections de juin 2024 !

« Mesdames et Messieurs, j’ai entendu tous les témoignages, la situation est très difficile. Je pourrais d’ailleurs également témoigner. J’ai parfois l’impression d’être Lucie Aubrac, une vraie résistante, simplement parce que je n’ai pas de smartphone. C’est dingue, aujourd’hui, d’être en acte de résistance car on ne dispose pas de cet objet… Mais le plus compliqué pour moi, aujourd’hui, est de prendre la parole sur le Droit. Qu’est-ce qu’un bon pain, pour le boulanger ? Qu’est-ce qu’un bon cours, pour le professeur ? Il n’est pas facile de répondre à cette question. À mes étudiants, je dis toujours que le Droit, c’est l’idée la plus géniale trouvée pour remiser au placard nos arcs à flèche, nos kalachnikovs, nos chars… Et regardez comme on le voit tous les jours en ce moment ! On voit ce que la faillite du Droit international est en train de provoquer en Ukraine, en Israël ou à Gaza.

Pour l’Ordonnance Bruxelles numérique – la loi au niveau régional -, je vais en réalité devoir répondre en exposant ce qui n’est pas une bonne loi. Une loi, avant tout, c’est un texte écrit un peu clairement. En 1991, ça fait donc déjà un moment, l’autrice et haute-fonctionnaire française Françoise Chandernagor dénonçait qu’un premier élément de dégradation de la norme réside dans le développement d’un Droit mou, un Droit flou, un Droit à l’état gazeux. Ces mots à l’esprit, j’ai enfilé mon costume de cosmonaute pour plonger dans le texte de cette ordonnance… En effet, j’en avais rudement besoin ! À l’article 13, nous avons raison de le demander, il nous faut un ‘‘droit aux guichets’’. Comment cela se concrétise-t-il, dans ce Droit flou et marécageux ? Le gouvernement bruxellois a publié en juin le principe selon lequel les autorités publiques doivent prévoir, pour les usagers, un accueil physique – donc, un droit aux guichets – « et », slash, « ou », un service téléphonique. Alors ça : « ET/OU » ! Quand je dis à mon ado « tu vas avoir de l’argent de poche et des étrennes », si je lui dis ensuite « tu vas avoir de l’argent de poche, ET/OU, des étrennes », eh bien mon ado : il n’est pas content !

Pour une touche de surréalisme, j’ai réalisé un petit exercice en prenant des exemples dans la Constitution belge. La Région bruxelloise, vous le savez sans doute, a dû se battre pour être créée. Alors en constatant comment le travail se réalise, franchement, je ne suis pas contente. Face à nos décideurs politiques régionaux, appliquons le même sort à l’article 3 de la Constitution belge : ‘‘La Belgique comprend trois Régions. La Région wallonne, la Région flamande et/ou la Région bruxelloise.’’ Bin oui, allons-y ! Et dans l’article 10, que personnellement j’aime beaucoup, nous trouvons ‘‘L’égalité des femmes et des hommes est garantie’’. Allons-y, faisons péter le slash : ‘‘L’égalité des femmes ET/OU des hommes est garantie’’ ! (…)

Donc, face à ce nouveau-texte-monument-législatif-que-le-monde-entier-nous-envie, je dis ‘‘Bravo la Région bruxelloise !’’ Et pour répondre à la question ‘‘Qu’est-ce qu’une bonne loi ?’’, soyons certains d’une chose : une bonne loi, ce n’est en tout cas pas une loi affirmant tout et son contraire.

Mesdames et Messieurs, je suis de celles qui depuis longtemps affirment un réel problème : nous laissons trop de place pour les exécutifs, en « oubliant » les parlementaires. Ce n’est pas un détail ! Pire encore, les parlementaires s’oublient eux-mêmes ! Y a-t-il un parlementaire dans la salle ? Si oui, sachez que je suis prête à vous accompagner au Parlement pour commenter et expliquer un peu ce texte. Bon service, pas cher, je fais ça gratuitement ! Il faut que vous preniez votre place. Pourquoi c’est important ? Parce que dans les parlements, les discussions et les décisions sont publiques, ce qui n’est pas le cas dans les exécutifs. J’en veux pour preuve que quand on m’a invitée, j’ai demandé le texte, mais on ne pouvait pas me le donner ! Personne ne savait où était le texte. Je me suis donc interrogée : dans quel monde vivons-nous ? Pour un sujet aussi central ! Dans l’exécutif, c’est comme ça, ça fonctionne en vase clos, ce qui pose évidemment de graves questions en termes de démocratie. Les parlementaires doivent absolument se saisir de ce texte, et plus encore : toutes les paroles prononcées ici, elles devraient résonner au Parlement. Ce sont eux, en priorité, qui devraient s’enrichir de tous ces témoignages. »

Le message n’a semble-t-il pas été totalement entendu (lire l’entretien aux pages suivantes). Cependant, leçon plaisante de cette matinée associative : face à une situation grave et compliquée, au sein d’une mobilisation longue et acharnée, et après des témoignages parfois poignants, les inventivités malsaines d’un ministre, présentées habilement par une juriste talentueuse : cela peut plier de rire une salle remplie à craquer !

Le droit de vivre sans écran

Ce devrait être une évidence, et pourtant cette notion est la plupart du temps totalement absente des débats sur l’invasion du numérique dans notre société : le droit, simplement, de ne pas utiliser internet. Récemment, une juriste belge s’est emparée de cette question cruciale…

Élise Degrave est professeure à la Faculté de Droit de l’Université de Namur et directrice de l’équipe de recherches en e-gouvernement au Nadi/Crids. Elle déclare notamment ceci : « Il faut se poser la question d’une société numériquement équilibrée. Le numérique est un outil au service de la société, et si c’est un outil au service de la société, on doit pouvoir l’utiliser uniquement quand ça nous est utile. Ce ne sont pas les humains qui doivent être au service de la numérisation. L’idée serait donc d’intégrer dans la Constitution le droit de ne pas utiliser internet, d’avoir une vie hors-ligne, comme cela a été récemment fait dans une loi constitutionnelle du canton de Genève en Suisse. Pour deux raisons : d’abord, comme on l’a vu, parce qu’il y a une nécessité de maintenir des humains pour pouvoir exercer ses droits, en raison des bugs ou des inégalités numériques. Ensuite, parce que l’on doit respecter la liberté de choix des personnes de ne pas utiliser internet (et il est important de rappeler que c’est un choix). (…) Tous les droits humains ont été conçus pour être exercés dans un contexte humain, en interaction humaine. » (1)

Au-delà des nécessités d’aider et d’attirer l’attention sur les personnes en difficulté avec le numérique, préoccupation bien entendu importante dans l’urgence de la situation, il va donc falloir se pencher sur cette question : a-t-on encore le droit de ne simplement pas cautionner l’invasion technologique de notre quotidien ? Car tout semble réalisé pour ne plus laisser le choix, même s’il s’agit pourtant d’une évidente question de démocratie. Nous en sommes là… Que voilà une société capitaliste totalement épanouie ! Nous allons être obligés de légiférer pour assurer le droit de vivre normalement, sans être obligé de se munir d’engins onéreux, polluants, chronophages, désocialisants, créateurs d’addictions diverses, favorisant l’invasion publicitaire durant les vingt-quatre heures d’une journée, etc…

L’enjeu démocratique est immense, les événements décrits ici ont sans conteste permis d’amorcer ce débat fondamental. Nous continuerons, à la hauteur de nos moyens, à alimenter ce débat dans nos pages, et à suivre les éventuelles initiatives juridiques de Madame Degrave et ses collègues…

(1) « Élise Degrave : « Inscrivons dans la Constitution le droit de ne pas utiliser internet », Entretien par Philippe Laloux, Le Soir, 23 avril 2024, page 19.

Un parallèle significatif : la numérisation des paiements

L’Ordonnance Bruxelles numérique a donc été votée en janvier 2024. Tout est-il pour autant joué, clôturé ? Non, rien n’empêche des initiatives parlementaires pour préciser le texte en cas de persistance des problèmes d’exclusion d’une partie du public.

Pour rester dans le domaine de la numérisation de nos actes quotidiens, lors d’une assemblée associative un parallèle a été établi avec l’évolution des modes de paiement en Belgique. Depuis le 1 juillet 2022, toutes les entreprises en Belgique doivent être en mesure de proposer au minimum un système de paiement par voie électronique. Comme le signalait le SPF Économie, « Cette solution ne peut en aucun cas remplacer les paiements en espèces qui doivent toujours être acceptés : elle vient les compléter. » (1) Pourtant, depuis, les Belges ont pu constater l’impossibilité de payer en espèces dans certains commerces, ainsi que dans de nombreuses manifestations culturelles. Des initiatives privées, mais aussi organisées par… les pouvoirs publics ! Nous avons pu le constater lors de concerts estivaux, ou encore lors de la fête de l’Iris, une initiative de la Région bruxelloise. Après avoir commandé sa boisson, si le mélomane bruxellois sort ses pièces de monnaie : Non ! « Nous n’acceptons pas le cash », répond le jobiste étudiant engagé pour tenir le bar… Que n’avaient donc pas compris les responsables de ces manifestations dans la consigne extrêmement claire du SPF Économie ? Il a pourtant fallu préciser… Depuis le 8 février 2024, « Accepter un paiement en cash sera désormais obligatoire pour les transactions de vente au détail, lorsque le vendeur et l’acheteur sont physiquement présents de façon simultanée. La mesure s’applique aux festivals et aussi aux hôpitaux. » (2) Signalons que, des mois après cette nouvelle loi obligeant de laisser le choix au public, nous pouvons encore observer l’existence d’initiatives (telle que par exemple la Fête de la musique en juin 2024) qui ne permettent pas au public de payer en cash… Que fait la police ?

L’obligation d’offrir la possibilité au public de payer en espèces est tout sauf floue mais connaît, pourtant, des manquements clairs dans son application. Dans ce cadre de réflexion, les formulations alambiquées du gouvernement bruxellois au sujet de l’Ordonnance Bruxelles numérique peuvent dès lors laisser craindre le pire… En outre, la nouvelle configuration politique depuis les élections régionales de juin 2024 n’encourage pas à l’optimisme le plus fou. Cela ne nous empêche cependant pas d’appeler les parlementaires bruxellois à agir : au travail ! Il est temps de préciser ce texte, jugé « imparfait » par des élues et élus, y compris celles et ceux qui l’ont voté, et de garantir un service public efficace en assurant les guichets physiques et autres moyens de communiquer avec l’administration. Une occasion rêvée de redonner des couleurs démocratiques au pouvoir législatif.

(1) « Obligation de proposer un moyen de paiement électronique », SPF Économie.

https://economie.fgov.be/fr/themes/ventes/politique-des-prix/paiements/obligation-de-proposer-un

(2) « La loi interdit désormais de refuser un paiement en cash », Belga, 8 février 2024.

Quelles perspectives ?

Une fois cette ordonnance votée, rien n’empêche de nouvelles initiatives pour légiférer, compléter et préciser les procédures à mettre en place pour permettre un accueil optimal du public. Nos deux interlocuteurs de l’ASBL Lire & Écrire commenteront en pages suivantes la suite à apporter à ce mouvement social fondamental mais signalons, et c’est extrêmement important, que les mobilisations ont réaffirmé la force des mouvements collectifs, en y impliquant des personnes parfois habituellement éloignées des débats publics. La lutte paie car, là où le ministre communiquait uniquement sur la nécessaire numérisation des services publics, le texte évoque désormais les guichets physiques et les voies téléphoniques et postales. De partisan du Digital first, le ministre s’est ensuite réclamé de « l’humain d’abord ». Après les mots, les Bruxellois attendent des actes dans le futur. Nul doute que le secteur associatif les gardera, lui et ses successeurs, sous une loupe vigilante. De même pour les parlementaires qui ont évoqué un « texte imparfait » et un nécessaire bétonnage des procédures physiques : des initiatives de leur part sont vivement attendues. (lire l’encadré « Un parallèle significatif »)

Aujourd’hui, et nous voyons là l’un des aspects les plus importants de ce mouvement social inédit, plus personne, dans nos institutions et dans l’opinion publique, ne peut désormais ignorer que la numérisation ne va pas de soi. Personne ne peut penser qu’elle « se réalise d’elle-même » ! Au-delà des questions liées à la numérisation des services publics, le mouvement a également ouvert une brèche dans l’unanimisme de façade lié aux technologies numériques. Sommé de voir un progrès positif dans chaque nouvelle procédure numérique, le public a indiqué clairement son ras-le bol du tout numérique ambiant. Engouffrons-nous, le débat est ouvert !

- Par Gérald Hanotiaux (CSCE)

(1) Lire « Numérisation rime avec déshumanisation »,

(2) « Décret et ordonnance conjoints de la Commission communautaire française, la Région de Bruxelles-Capitale et la Commission communautaire commune relatifs à la transition numérique des autorités publiques », MB 21-02-2024 https://etaamb.openjustice.be/fr/decret_n2024001474

(4) « Baromètre de l’inclusion numérique », Fondation Roi Baudouin, 2022. Le 13 juin 2024, une nouvelle version a paru, démontrant un maintien de la situation accompagnant le déclenchement du mouvement social marquant la précédente législature.

https://kbs-frb.be/fr/barometre-inclusion-numerique-2022

https://kbs-frb.be/fr/barometre-inclusion-numerique-2024

(5) Texte signé par des responsables de services sociaux, de maisons médicales, de maisons de quartier… Un large panel représentant les secteurs les plus durement touchés par cette numérisation. La liste des signataires est consultable après le texte de la carte blanche « Le projet ‘‘Bruxelles numérique’’ du gouvernement Vervoort mettra en difficulté un Bruxellois sur deux », La Libre, 14 novembre 2022. Disponible sur le site de Lire & Écrire Bruxelles.

https://lire-et-ecrire.be/Non-a-l-ordonnance-Bruxelles-numerique

(6) « Travailleurs sociaux. Les sous-traitants de l’administration », au sein d’un dossier de quatre pleines pages, Philippe Laloux, Le Soir, 3 mai 2023, p.9.

(7) Idem.

(8) Lire à ce sujet « Saison brune 2.0 (nos empreintes digitales) », Ensemble n°112, pages 50 à 62.

(9) Rubrique « Actualité. Simplification administrative », lundi 25 janvier 2021.

https://clerfayt.brussels/fr/simplification-administrative-easy-way

(10) Rendez-vous fixé par Bernard Clerfayt, dans les locaux du ministère. Botanic Tower, Boulevard Saint-Lazare, commune de Saint-Josse, 1 décembre 2022.

(11) Au nom basé sur un mot suédois signifiant « défendre les droits de quelqu’un d’autre », l’Ombudsman est un réseau de médiateurs regroupant vingt-six institutions membres issues de tous les horizons, État fédéral, Régions, Communautés, Villes et Communes, entreprises publiques et secteur privé.

(12) Iria Galván Castaño, dans les locaux de Lire & Écrire Bruxelles, le 5 février 2024. Lire également notre rencontre aux pages suivantes.

(13) « Avis relatif à l’impact de la digitalisation des services (publics ou privés) », 3 février 2023. Unia.be

(14) Brupartners a notamment pour mission d’assurer la concertation sociale entre les interlocuteurs sociaux et le Gouvernement et de formuler, à son initiative ou en réponse à une demande du Gouvernement, des avis ou contributions sur les matières relevant des compétences régionales. « AVIS. Avant-projet de décret et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française relatifs à la transition numérique des institutions », 20 avril 2023.

https://www.brupartners.brussels/fr

(15) « Avis du Conseil d’État sur le projet d’ordonnance régionale A-758/1 », dans le « Projet de décret et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française relatifs à la transition numérique des autorités publiques », Session ordinaire 2023-2024, 2 octobre 2023, pages 57 à 71.

(15) Lire à ce sujet « Saison brune 2.0 (nos empreintes digitales) », Ensemble n°112, pages 50 à 62.

(16) Nous ne pouvons ici détailler l’entièreté de la mobilisation, nous orientons les lectrices et lecteurs intéressés vers le site de l’association Lire & Écrire Bruxelles, qui propose de manière exhaustive les documents nécessaires pour réaliser un tour complet du mouvement social. Pour une analyse approfondie du texte de l’ordonnance, voir « Projet d’ordonnance Bruxelles numérique : critiques et propositions pour garantir l’accès aux droits de tous les bruxellois », Janvier 2024.

https://lire-et-ecrire.be/IMG/pdf/pobn_critiques_et_propositions_janvier_2024_vf.pdf

(17) Projet de décret et ordonnance conjoints de la Région de Bruxelles-Capitale, la Commission communautaire commune et la Commission communautaire française relatifs à la transition numérique des autorités publiques, Session ordinaire 2023-2024, 2 octobre 2023, page 95.

(18) Idem, page 97.

(20) Commission interparlementaire du 6 décembre 2023, vidéo visible en ligne. « 06/12/2023 – PRB/ARCCC/PFB Cion Interparlementaire – BHP/VVGGC/PFB Interparlementaire Cie ».

https://www.youtube.com/watch?v=ia5M7bZFyew

(21) « Le vote de l’ordonnance Bruxelles numérique est repoussé grâce à la mobilisation citoyenne ! », 6 décembre 2023.

https://lire-et-ecrire.be/Le-vote-de-l-ordonnance-Bruxelles-numerique-est-repousse-grace-a-la

(22) « Audition sur l’ordonnance Bruxelles numérique en commission parlementaire », 13 décembre 2023.

https://lire-et-ecrire.be/Audition-sur-l-ordonnance-Bruxelles-numerique-en-commission-parlementaire

(23) Résolution 2510 du Conseil de l’Europe, 23 juin 2023. Sur le sujet, lire également « Étude doctrinale. Justice sociale et services publics numériques : pour le droit fondamental d’utiliser – ou non – internet », Élise Degrave, Revue belge de droit constitutionnel n°3, 2023, pages 211 à 244.

(24) « La numérisation des services publics votée au parlement », Philippe Laloux, Le Soir, 13 janvier 2024, p.16.

(25) Idem.