Pour la solidarité, Contre L'exclusion

digitalisation

Saison brune 2.0 (nos empreintes digitales)

La numérisation de notre société est plus que jamais d’actualité, c’est une évidence. A contrario, les conséquences sociales et écologiques de cette évolution, présentée comme inéluctable, ne semblent pas faire l’objet d’une grande publicité… Un livre récent de Philippe Squarzoni aborde ces questions de manière frontale.

Un mouvement social inédit est sous le feu de l’actualité depuis plus d’un an en Belgique, pour attirer l’attention sur les processus d’exclusion sociale touchant les êtres humains restés sur le quai, lors du passage du « train numérique » (lire l’encadré). Celui-ci, lancé à une extrême grande vitesse, et les évolutions entraînées dans son sillage, doivent-ils nécessairement aller de soi, ainsi que nous le présentent le plus souvent le monde politique et les médias ?

Dans les débats sur l’invasion numérique, l’argumentaire porte le plus souvent sur les nécessités d’« inclusion numérique », sur les victimes d’une « fracture numérique » et l’aide à apporter aux personnes en difficulté par rapport aux nouvelles procédures… Bien entendu, c’est important. Mais il semble ne jamais y avoir de place pour celles et ceux qui, simplement, désirent vivre sans écran. Car sur le quai, laissant filer le train numérique, sont également assis les êtres humains désireux d’une vie simple, à un rythme vivable, et surtout sans obligation d’achat de tous les gadgets et produits technologiques vantés sur des écrans publicitaires omniprésents…

Ces êtres semblent transparents car, aujourd’hui, l’évolution numérique de notre société nous est présentée comme souhaitable, inéluctable, incontournable et même : formidable ! Alors que, bien entendu, la plus grande part de celle-ci est en réalité totalement dispensable… Cette évolution, représentant pourtant un choix de société fondamental, est réalisée en notre nom, sans consultation, sans débat social. Une société démocratique ne devrait-elle pas laisser le choix ?

Parmi les zones d’ombre de la numérisation, et les bonnes raisons de remettre en question cette évolution, ses dommages écologiques tiennent une bonne place, maintenus au maximum dans l’ignorance du grand public. Afin d’alimenter nos nécessaires réflexions, un auteur vient nous rappeler quelques éléments fondamentaux, dans un ouvrage intitulé Saison brune 2.0 (nos empreintes digitales). Son nom ? Philippe Squarzoni. Présentation du livre, en compagnie de son auteur (1).

Bande dessinée et politique

Dans la bande dessinée française, Philippe Squarzoni tient une place particulière, celle des pionniers d’un genre aujourd’hui largement répandu : la bande dessinée documentaire (2). Âgé d’une trentaine d’années, il démarre son parcours d’auteur au début des années 2000, avec deux livres très remarqués : Garduno, en temps de paix en 2002 et Zapata, en temps de guerre en 2003, tous deux publiés aux éditions Requins Marteaux (3).

Lors de leur parution, des livres de reportages en bande dessinée existent déjà, mais sont très rares dans le paysage éditorial français. En filiation évidente, nous pouvons citer le célèbre américain Joe Sacco. À la fin de l’année 1991, ce dernier désire adopter un autre point de vue que celui des médias américains, et décide de se rendre dans la bande de Gaza et en Cisjordanie. De ces motivations d’aller constater la situation sur place, et des nombreuses rencontres dans les territoires occupés et dans les camps de réfugiés, naîtra un témoignage bouleversant, une œuvre majeure, souvent décrite comme l’acte fondateur du journalisme contemporain en bande dessinée. En deux volumes, devenus depuis des classiques du genre, Une nation occupée (1996) et Dans la bande de Gaza (1998), l’auteur décrit ses rencontres et observations auprès du peuple palestinien, opprimé depuis des décennies par l’État d’Israël, dans un mépris total du Droit international.

La démarche de Philippe Squarzoni est similaire, et sans doute a-t-il ce travail à l’esprit lorsqu’il part au Chiapas en décembre 1997, comme observateur des droits de l’Homme, pour ensuite y retourner en 2001 pour accompagner la caravane zapatiste lancée vers Mexico. Ses observations, et la description de ses nombreuses rencontres, donnent lieu aux deux livres précités, Garduno, en temps de paix et Zapata, en temps de guerre dont les deux titres, placés en résonance, font référence à un village désigné différemment par ses habitants selon qu’il vit, ou non, en période de paix. Ces ouvrages rencontrent un succès décrit par certains comme inattendu – ils font même sensation – et participent alors pleinement au mouvement nommé « altermondialiste ». Au départ de la lutte zapatiste, le lecteur bénéficie en effet d’une analyse pointue du contexte économique mondial, et se voit expliquer les innombrables méfaits de la mondialisation néolibérale. Les ouvrages participent alors aux espoirs de voir advenir une résistance globale à ce système, ils sont outils de connaissance et de lutte collective. Le fait d’accompagner pas à pas l’auteur dans ses recherches, mobilisations et voyages, permet aux lecteurs de facilement entrer dans l’analyse et le discours des réalités économiques qui nous entourent. C’est dans cette période également qu’apparaît, pour décrire ce type d’ouvrage, l’expression « essai politique en bande dessinée ».

Pourquoi la bande dessinée documentaire pour s’exprimer ? « Ce n’est finalement pas très différent de ce que ferait un autre auteur, nous dit Philippe Squarzoni. Au début des années 1990, un nouveau type de bande dessinée est apparu, qui ne consistait plus uniquement en des fictions. Les auteurs qui faisaient de l’autobiographie, par exemple, s’inscrivaient plus dans le monde réel, ça me semblait intéressant. Aussi, j’avais une sorte de frustration, l’époque manquait de politique et j’ai dès lors voulu trouver une voie pour parler des choses qui me préoccupent. Un peu plus tôt était sorti Rural d’Etienne Davodeau (4) dans lequel, sur un mode autobiographique, il parlait de politique… Un livre marquant. Et en effet, ce livre-là, avec Garduno, représentent un peu les premières bandes dessinées politiques, en France, sur un mode documentaire. Mais il y en avait déjà eu, par exemple Joe Sacco aux États-Unis, sur la Palestine. Voilà dans quel contexte sont nés mes premiers livres. »

Par la suite, l’auteur poursuit ses investigations politiques et part alors lui aussi en Palestine et en Israël, pour en tirer un nouveau reportage dessiné : Torture blanche, sorti en 2004. En 2006, il publie Dol, un titre évoquant, en langage juridique, des manœuvres frauduleuses, destinées à tromper. Avant les élections présidentielles française de 2007, l’auteur y fait le portrait de la société libérale française dévastatrice, et le bilan de la politique sécuritaire de Nicolas Sarkozy, ministre de l’Intérieur alors candidat au poste de président. Par la suite, Philippe Squarzoni explore la fiction, avec par exemple Un après-midi un peu couvert en 2008, ou la série Homicide. Une année dans les rues de Baltimore, cinq volumes publiés entre 2016 et 2020.

Les envies de reportages dessinés ne le quittent cependant pas, car en terminant Dol, il s’était rendu compte n’avoir pu qu’effleurer, dans un seul chapitre, le sujet de l’écologie et du réchauffement climatique. Devant l’ampleur des réflexions, et de la tâche à déployer pour freiner le réchauffement de la planète, il décide de se documenter. Six ans plus tard, ses recherches débouchent sur la publication de Saison brune, en 2012. L’ouvrage dont nous traitons ici, Saison brune 2.0 (nos empreintes digitales), fait office de « suite » à ce dernier, dix ans plus tard…

Saison brune. Écologie et société

La saison brune, évoquée dans le titre des deux ouvrages, fait référence à la « cinquième saison », désignée par cette couleur dans l’État américain du Montana, pointant une période d’incertitude entre l’hiver et le printemps. Elle agit ici comme métaphore de l’indécision des responsables politiques devant la nécessité d’agir contre le réchauffement climatique. Toujours écrit à la première personne, le livre rend compte des recherches de l’auteur, de ses rencontres avec divers spécialistes, scientifiques ou journalistes, et de ses lectures, en se tournant notamment longuement vers les rapports du Giec, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, créé en 1988. Ce livre représente un formidable outil de compréhension de la complexité et de la richesse des questions soulevées par l’écologie, en ce début de 21 ème siècle. La mutation écologique y est démontrée sous les aspects scientifiques, économiques, politiques et sociaux, car bien entendu le changement climatique entraîne son lot de conséquences sur les inégalités sociales.

Quelles sont les motivations profondes à la base de ce premier volume ? « L’idée était de partager une inquiétude apparue en découvrant l’ampleur de ce qu’était la crise climatique, la hauteur du mur à franchir pour essayer d’atténuer les impacts de l’activité humaine sur la nature… Il s’agissait par exemple d’explorer les moyens nécessaires pour réduire les consommations d’énergie. Auxquelles s’attaquer, comment… Comme pour les questions de partage des richesses, par exemple, les réponses politiques ne sont ici pas à la hauteur, et nous assistons à des réponses purement techniques, qui de plus ne font pas l’objet de débats de société. Car avant d’être des questions aux mains de techniciens, ce sont avant tout des questions très politiques, impliquant des choix de société. Avec les convictions qui sont les miennes, des convictions de gauche, j’interroge toutes ces questions fondamentales… Je rends compte des rencontres avec les gens dont j’ai lu les travaux lors de mes recherches, comme les spécialistes ayant travaillé aux rapports du Giec, des scientifiques, mais aussi des personnages dotés d’une solide expérience politique. Ils ont relu leurs interventions avant publication, pour assurer la solidité des propos… » L’ouvrage et son point de vue « autodidacte » permet au lecteur d’accompagner les recherches, et participe indéniablement à ce nécessaire débat de société. Un bon travail d’immersion politique. Le principe de mise en situation permet également de « personnifier » des questions théoriques, par exemple au sujet des manières de se comporter, au quotidien, pour faire avancer la situation à un niveau individuel.

L’habileté de l’auteur à synthétiser ses recherches, sans pour autant flirter avec le simplisme ou la pure propagande pour servir son propos, a fait mouche auprès des lecteurs. À sa sortie, l’ouvrage a reçu diverses récompenses, dont le prix proposé par la fondation Léon de Rosen, remis par l’Académie française et destiné à récompenser des ouvrages contribuant à la compréhension et à la diffusion des valeurs que recouvre la notion du respect de l’environnement.

La place du numérique dans nos vies

Bruxelles, 2023. Un homme circule à vélo sur un boulevard. Face à lui, une voiture arrive et va se positionner sur la piste cyclable quelques mètres plus loin… La circulation automobile en sens inverse entraîne un danger certain pour le cycliste, forcé de contourner le véhicule indélicat. Ce faisant, il tapote le toit de la voiture, geste d’une seconde à peine, pour signifier l’extrême gêne occasionnée. Une centaine de mètres plus loin, le bruit de la ville empêche le cycliste, arrêté au feu rouge, d’entendre ladite voiture lancée en marche arrière vers lui et… BAM ! L’automobiliste le percute violemment. Projeté en avant, notre homme va s’écraser sur la chaussée. La suite de l’histoire est – comme ce début – édifiante à plus d’un titre. Délit de fuite de l’automobiliste, suivi de l’arrivée d’une ambulance… À l’invitation des ambulanciers, l’homme monte dans le véhicule qui se dirige vers les urgences de l’hôpital le plus proche. Là-bas, petit moment de flottement durant lequel le cycliste percuté, attentif, écoute les ambulanciers… L’un d’eux dit à son collègue : « Pas d’admission, problème informatique… »

Le convoi repart alors, vers un autre hôpital, situé à l’exact opposé de la ceinture automobile urbaine. Est-ce croyable ? En 2023, dans la capitale de l’Europe, si le système informatique ne fonctionne pas, un être humain accidenté ne peut être admis dans un hôpital ? Il n’accèdera pas aux examens et soins nécessaires ? Hé bien oui, cette mésaventure cycliste nous donne à penser qu’à côté de l’informatisation de la procédure, aucune éventualité d’une panne technique n’ait été pensée. Une possibilité de « repli », vers une procédure manuelle, n’était visiblement pas envisageable…

Une fois installée, la numérisation de tous les secteurs et domaines de la vie quotidienne – souvent présentée comme un souhaitable bienfait -, ne semble plus pouvoir cohabiter avec une procédure classique. La solution technologique est là, mais elle a effacé la solution humaine. Une évidence, pourtant : la main d’un ambulancier, d’un infirmier ou d’un agent administratif, même sous-payé comme c’est hélas le plus souvent le cas, ne pourrait tomber en panne… Nous désignerons cette situation comme une sorte de « sous-développement inversé » : inopérance et échec comme résultat d’une évolution technologique dite de progrès. Chaos intégral.

La place du numérique, omniprésent désormais dans nos existences, peut hélas aujourd’hui donner naissance à des tas d’histoires édifiantes de ce type. Comment en sommes-nous arrivés là ? Que représente précisément, et qu’implique l’informatisation de nos vies ? C’est ce que nous proposons d’explorer avec nos lecteurs, dans le sillon creusé par les mobilisations sociales menées contre le « tout numérique » (lire l’encadré). En nous aidant de différents ouvrages, nous tenterons d’élargir le débat, d’analyser cette place du numérique par différentes dimensions liées à cette évolution. Celle de déshumanisation, bien sûr, évoquée dans ces mobilisations sociales, mais également les dimensions écologiques, liées à la fabrication et aux usages des technologies, les dimensions sociologiques, liées aux rapports sociaux modifiés, les dimensions médicales, liées aux addictions, etc.

Pour ouvrir la série, aujourd’hui, nous proposons un chemin en compagnie du livre de Philippe Squarzoni, « Saison brune 2.0 (nos empreintes digitales) », paru en novembre 2022 aux éditions Delcourt.

Saison brune 2.0. Écologie, numérique et société

De la même manière qu’en travaillant sur Dol, Philippe Squarzoni avait pu identifier un sujet d’ampleur à peine effleuré qu’il a ensuite approfondi dans Saison brune, la nécessité de ce nouveau livre s’est imposée d’elle-même… « Les questions soulevées par le développement du numérique me sont apparues en cours de réalisation de Saison brune. Dans un livre déjà bien lourd, de 500 pages, il était compliqué d’intégrer cette question en la traitant à fond. Je m’étais alors dit que j’y reviendrais peut-être, en me documentant. Dix ans plus tard, ça m’est apparu plus que jamais d’actualité, d’abord d’un point de vue personnel car j’avais une fille en bas âge, et les questions de ses rapports au numérique et aux écrans me préoccupaient. Et puis est arrivé le covid et le confinement, qui a encore accentué l’imprégnation de la société dans l’univers numérique… Cela a fait office de déclic, ces questions devenaient encore plus pressantes, ça m’a semblé être le moment de creuser le sujet et d’en faire un livre… Mais aussi d’apprendre des choses, car chaque fois que je réalise un document, j’apprends énormément… »

Ces préoccupations débouchent sur l’ajout opportun de l’appendice « 2.0 » au titre du précédent livre, Saison brune, une expression émanant des pratiques des développeurs informatiques lorsqu’ils numérotent les versions d’un logiciel. Expression à la mode, souvent énervante et utilisée pour désigner tout et n’importe quoi qui serait nouveau, « 2.0 » se justifie ici particulièrement : il s’agit de pointer les problèmes écologiques et l’inertie des autorités, comme dans Saison brune, mais à présent liés au développement numérique.

Cette fois, l’auteur n’est plus seul à se mettre en scène pour rendre compte de ses recherches sur les réalités écologiques du numérique : il est accompagné de sa fille âgée de moins de dix ans, dont l’éducation est évoquée plus haut par l’auteur comme élément déclencheur à son ouvrage. « Saison brune était un livre sur le monde dont on hérite, Saison brune 2.0 est un livre sur le monde qu’on lègue. C’est un questionnement assez fort pour moi : dans quel monde ma fille va-t-elle grandir, en termes de réchauffement climatique, comme en termes d’imprégnation numérique, les deux thématiques étant intimement liées ? Comment savoir dans quel monde elle va entrer, et comment l’y préparer doucement, comment faire en sorte qu’elle ne soit pas coupée du monde dans lequel on vit, qu’elle ne soit pas la seule gamine à l’école à ne pas avoir de smartphone, et en même temps comment faire en sorte qu’elle ne tombe pas dans l’addiction, le piège de la publicité ciblée, la géolocalisation, la collecte des données… J’ai commencé à réfléchir à comment l’emmener vers une conscience des enjeux en présence. » Nous sommes bien au coeur de la question de la transmission des connaissances aux lecteurs et aux générations futures…

« Moi je n’ai pas de smartphone, je ne sais pas si elle en aura et je n’ai pas à décider pour elle, mais il faut que je l’amène vers une connaissance de la face cachée du numérique. Finalement ce que j’ai à faire avec elle, c’est la même démarche que pour les lecteurs avec ce livre. Il faudra peut-être qu’un jour elle le lise et entre dans l’univers caché du numérique. Mais les questions se posent de la même manière aux adultes : quels sont nos rapports aux écrans ? Qu’est-ce qui se cache derrière cette évolution ? Quelle logique économique ? Quel coût écologique ? » En plus d’être d’une actualité plus que brûlante, la pollution du numérique est également la grande absente des mobilisations écologiques contemporaines. Des mouvements d’ampleur ont ces dernières années été portés par la jeunesse, pour demander une plus grande prise en compte de l’écologie dans les politiques publiques. « Quel monde nous léguez-vous ? », criait la jeunesse. Dans les revendications de ces mouvements, jamais la pollution du secteur numérique n’était évoquée, nous avions là un véritable « angle mort revendicatif ». Nous allons le voir dans l’ouvrage, cet angle mort est le résultat d’une politique délibérée, et d’une stratégie de communication bien rodée par le secteur industriel et commercial des nouvelles technologies.

Le choix de Philippe Squarzoni de traiter de toutes les questions soulevées par le développement du numérique, son empreinte écologique et son rôle dans le réchauffement climatique, s’avère donc être un choix judicieux et urgent. Plongeons à présent dans le contenu de l’ouvrage, avec quelques morceaux choisis…

Une crise sanitaire bien opportune

Au début du livre, l’auteur part faire des courses avec sa fille, le contexte est clair… Des boulevards, des places publiques, vides de tout être humain. Une entrée de métro, débarrassée de la cohue habituelle. Des magasins fermés… La voix off du narrateur démarre. « Mars 2020. Ils n’auraient pas pu rêver mieux. Plus de 3,4 milliards de personnes, presque la moitié de la population mondiale, dans près de 80 pays, amenées à rester chez elles. Et à organiser leurs vies par écrans interposés. Télétravail, consultations en ligne, enseignement numérique, e-commerce… pour les millions de personnes confrontées au confinement, internet, déjà central dans nos vies, est devenu vital du jour au lendemain. Pour garder le lien avec ses proches, effectuer des démarches administratives, continuer à se tenir informé, occuper les enfants… En quelques semaines, la crise du covid-19 a accéléré encore la transition vers une société ‘‘dématérialisée’’. » La suite du livre va nous démontrer l’ampleur de la nécessité de placer des guillemets au dernier mot de cet extrait.

Cette crise sanitaire et sociale majeure a souligné les inégalités d’accès au numérique. Les chiffres tombent, « selon l’Insee (NDLR : Institut français de la statistique et des études économiques) près d’un quart des français (23%) ne possède ni ordinateur personnel ni tablette. Et un sur cinq ne dispose pas d’abonnement internet. (…) Apéros Skype, soirées Netflix, Click and collect, commandes Uber, souscription à EDF, accès à son dossier de retraite ou à son compte en banque… Pour les 25 % de Français qui ne possèdent pas de Smartphone, pour les 38 % d’usagers qui déclarent manquer de compétences informatiques de base -auxquels nous ajouterons celles et ceux qui simplement veulent continuer à vivre sans écrans-, un monde est en train de se refermer, dont ils sont exclus. »

Si, en 2020, de nombreux secteurs économiques se sont retrouvés en grave situation financière, ce n’est pas le cas des entreprises des secteurs technologiques qui, elles, se sont grandement enrichies. À l’occasion du confinement, en effet, le trafic internet a augmenté de 35 à 60 % dans les pays confinés ; le temps quotidien de navigation des Français a atteint 2h50, soit 36 % de plus que l’année précédente ; le passage vers des achats en ligne a été grandement accéléré et, pour la première fois dans l’histoire, les utilisateurs de réseaux sociaux auraient dépassé la moitié de la population mondiale. Il faut vivre avec son temps, et puisque le temps est aux multinationales surpuissantes, « les utilisateurs de Facebook seraient passés de 2,4 à 2,7 milliards depuis le début du confinement. Le chiffre d’affaires de l’entreprise a progressé de 11 % et son bénéfice a été multiplié par deux par rapport à la même période l’année précédente ». Le même type de constats accompagne les bilans de Microsoft, Apple, Amazon, Google : les entreprises numériques sont indéniablement les grandes gagnantes de la crise sanitaire.

Pourtant, comme nous le rappelle l’auteur, les sujets d’inquiétude ne manquent pas concernant ces grosses entreprises et leurs produits souvent totalement dispensables, concernant « leur taille croissante, leur influence opaque, leur poids sur le marché, leurs pratiques d’évasion fiscale, leur gestion des données personnelles… Et leur impact environnemental ».

Quel impact écologique caché ?

Pour démarrer ses réflexions écologiques, l’auteur rend compte de constats temporaires liés à la pandémie. Pendant quelques semaines, le confinement a eu un effet important sur l’environnement, par le ralentissement extraordinaire du trafic routier, notamment en raison du télétravail, mais aussi par une forte diminution plus générale des émissions de polluants dans l’atmosphère, grâce au ralentissement massif de l’activité économique. Le trafic aérien, par exemple, a chuté de 90 %. Si la crise du covid a entraîné une baisse spectaculaire de la pollution, tous les changements reposent en fait sur une sobriété en trompe l’oeil, improvisée et temporaire, et n’auront aucun impact durable en l’absence de dispositions décidées et organisées sur le long terme. « Et pendant que les émissions de CO2 d’origine fossile diminuaient, la consommation d’internet dans les ménages a explosé, provoquant une augmentation des émissions de CO2 du secteur numérique. »

Regarder des vidéos sur internet, réaliser des posts sur Facebook, enregistrer des photos sur le cloud, toutes ces actions qui semblent en apparence propres et non polluantes ne sont possibles que grâce à l’existence très matérielle de réseaux, de centres informatiques et de terminaux. Ces actes quotidiens « nécessitent de stocker des tonnes de données et consomment une quantité considérable d’énergie carbone. Pourtant, selon les industriels du numérique, les nouvelles technologies seront demain au cœur même de la transition écologique, et le confinement leur a offert une tribune idéale pour vanter encore les vertus environnementales de leur modèle. Selon les géants de la Silicon Valley, l’impact écologique de leur filière serait négligeable. Et ce ne sont pas les émissions de gaz à effet de serre générées par leurs activités qu’il faudrait prendre en compte, mais toutes les autres émissions, que les nouvelles technologies permettraient justement de réduire ». Utiliser des arguments écologiques, pour vanter de pseudo-solutions en réalité très polluantes ? Oui, nous voilà au cœur de la propagande industrielle…

Selon les industriels du numérique, l’intérêt de leurs technologies serait de se substituer à des activités polluantes, par la réduction de l’utilisation de papier, la diminution des transports, le télétravail, etc. Technologies vertes et produits hightech constitueraient le nouvel horizon de la transition écologique, vertueux et économe en ressources. Mais qu’en est-il réellement ? Comment évaluer le gain environnemental indirectement permis par le numérique, en regard de ses impacts directs d’utilisation de gaz à effet de serre, d’utilisations des ressources et de consommation d’énergie ? Surtout, comment évaluer les promesses d’avenir quand les acteurs du numérique dissimulent le coût écologique de leurs technologies ? Un coût qui va s’accroître, étant donné la croissance immense du secteur numérique… « La numérisation du monde est en marche. Amplifiée encore par la crise sanitaire. Et tandis que les écosystèmes s’effondrent, que les impacts du changement climatique s’accélèrent, les décideurs semblent ne jurer que par le nouvel âge digital pour sauver la planète. »

Dématérialisation de façade

L’auteur attire l’attention sur des faits souvent peu signalés, telle que l’invisibilisation matérielle de ces entreprises dans les espaces publics… Il aligne des chiffres éloquents : chaque minute, 1,4 million de personnes se connectent sur Facebook ; 4,1 millions de recherches sont faites sur Google ; 4,7 millions de vidéos sont regardées sur Youtube. 1,6 million de dollars sont dépensés sur des sites de vente en ligne. 350.000 tweets sont envoyés chaque minute, 21 millions de textos, et presque 200 millions de mails. « Et pourtant… Facebook, Amazon, Google, Twitter (NDLR : désormais rebaptisé X), toutes ces sociétés omniprésentes sur le web, par lesquelles transitent nos données, nos messages, nos photos, nos transactions, et qui occupent presque chaque recoin de l’univers numérique, sont absolument invisibles dans l’espace public. Pas d’enseignes ni de publicités sur les affichages, aucun bâtiment ne porte leur nom. Omniprésentes sur nos écrans, ces marques sont absolument invisibles sur la terre ferme. Il s’agit bien sûr d’une stratégie délibérée. Les géants du numérique ont organisé leur inexistence physique, pour accentuer l’idée que le monde digital ne serait qu’immatériel. Un nuage. Le ‘‘cloud’’. Un monde virtuel, sans matérialité. Libéré de toute contrainte, et donc sans impact. » L’auteur expose à sa fille ces stratégies commerciales et l’usage trompeur des mots, tel celui de « nuage ». Quoi de plus doux, n’est-ce pas, de plus facile à traverser sans encombre qu’un nuage ?

N’oublions pas, cependant, qu’un nuage empêche également une vision claire et non brouillée… En matière numérique, comme de plus en plus souvent dans toutes les questions politiques, il faut se méfier des termes utilisés et imposés comme critères incontestables d’une évolution. Parmi les « mots-écrans de fumée » modernes, nous avons signalé plus haut la nécessité des guillemets pour entourer le terme « dématérialisation », souvent imposé dans le langage courant pour décrire les nouvelles technologies… Celles-ci permettraient des « activités dématérialisées », par le simple fait de passer par des canaux informatiques. Mais qu’un smartphone envoie des données via des rayonnements traversant l’atmosphère où nous évoluons quotidiennement, de manière invisible, n’implique pas pour autant une dématérialisation. Il ne s’agit bien entendu pas de magie !

Cette matérialité évoquée comme inexistante est en réalité simplement « délocalisée », invisible lors du geste numérique devenu quotidien… Car internet exige une infrastructure inédite comptant des usines, des tonnes de métaux et de béton, des kilomètres de câbles, des centres de données (souvent désignés par l’anglais datacenters), des centrales à charbon, des mines de métaux rares, etc. Et ses impacts sociaux et écologiques se situent également en amont et en aval de l’utilisation des engins numériques. En effet, ils nécessitent énormément de matières premières, pour leur fabrication, mais aussi leur fonctionnement tout au long de la vie de l’engin, des antennes, des serveurs… Après leur utilisation, les engins sont encore polluants, d’autant plus lorsque la propagande industrielle pousse à changer constamment de machine.

Cette matérialité tient donc bien entendu d’abord aux milliards d’ordinateurs, de tablettes, de smartphones, les portes d’entrée sur internet. Il faut les fabriquer, les transporter et les vendre. « Ensuite, pour que nous puissions échanger, liker des stories, jouer en ligne, partager des photos, commander des pizzas et regarder des photos en streaming, il va falloir relier ces ordinateurs, ces tablettes et ces smartphones. » Et là, aujourd’hui, 99 % du trafic numérique mondial transite par des câbles déployés sous terre ou encore via un gigantesque réseau sous-marin. Après le relais par des antennes, les données rejoignent ces réseaux filaires, « Des fils en fibre optique, enveloppés dans du polyéthylène, au coeur de tuyaux de métal, où les informations transitent à 200.000 km par seconde ». 1,3 million de kilomètres de câbles, plus de trente fois la circonférence de la terre. Les Gafam (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft) possèdent leurs propres tubes et, sur l’Atlantique, leur part de marché est passée de 5 % à 50 % entre 2017 et 2020, et risque d’atteindre 90 % d’ici peu. Ces câbles ont une durée de vie de vingt-cinq ans, mais peuvent être remplacés avant l’échéance si l’on veut doper le trafic, car l’enjeu est de permettre toujours plus de débit, plus de données échangées, et toujours plus vite. Faut-il laisser cette accélération extrême se produire ? Et accepter d’abandonner toute cette infrastructure aux mains de multinationales surpuissantes, hors du contrôle des autorités publiques ?

Coût énergétique et gaspillage colossaux

Il y a une douzaine d’années, un accident nucléaire dramatique a eu lieu au Japon, à Fukushima. Cette catastrophe a remis au-devant de l’actualité la nécessité de sortir de cette énergie de l’atome mortifère. Environ 20.000 morts et 2.500 disparus se sont à cette occasion ajoutés aux victimes antérieures du nucléaire. Plus de 60.000 personnes ont dû quitter la région, « la superficie des zones évacuées est passée de 1.150 km2 (8,3 % de la superficie de la préfecture de Fukushima) en 2013 à 336 km² (2,5 % de la superficie) en 2020. Si sur le papier on peut penser à une bonne nouvelle, en réalité, les zones rouvertes aux habitants sont pour la plupart encore contaminées. » (5) Des conséquences psychologiques non-mesurables, des terres inexploitables pour toujours, des millions de mètres cubes de déchets nucléaires, et on en passe… Nous aurions pu penser que de tels bilans enterreraient pour toujours le nucléaire, mais cela serait sans compter l’impossibilité de remise en cause de nos modes de vies. Aujourd’hui le nucléaire semble faire un retour en force, une pseudo-légitimité à laquelle le numérique et ses besoins énergétiques ne sont évidemment pas étrangers… Même les partis écologiques, nés sur le combat revendicatif de la fin du cataclysmique nucléaire, renoncent aujourd’hui à ces revendications fondatrices.

Car aujourd’hui, vanter le numérique, toujours plus, semble totalement naturel aux décideurs. Aux dépends de toute efficacité énergétique, il s’agit de pouvoir faire exploser les utilisations de l’univers digital. Aucune restriction n’est placée devant les entreprises du numérique, elles semblent détenir une carte blanche intégrale… Mais cette croissance continue va impliquer des choix fondamentaux. Penchons-nous sur les déjà cités centres de données, les datacenters. Ces bâtiments hébergent les serveurs, de gros ordinateurs sans écran qui réalisent les traitements, et des « baies » de stockage, des armoires à disque durs où se retrouvent stockées les données. On évalue aujourd’hui à trois millions le nombre de centres, de tailles variables. Si la grande majorité fait moins de 500 mètres carrés, certains en font plus de 40.000 et le plus grand est situé en Chine, pour plus de 600.000 mètres carrés, l’équivalent de 110 terrains de football. « Amazon, Google et Microsoft représentent plus de la moitié de tous les grands datacenters du monde. (…) Google opère environ 900.000 serveurs, répartis sur une quarantaine de sites. Son plus gros datacenter consomme autant qu’une ville de 200.000 habitants ».

Ces chiffres donnent le tournis, car ils donnent l’ampleur de la consommation, bien sûr, mais aussi de celle du gaspillage, « parce que le web ne dort jamais. Parce que nous désirons que les pages internet s’affichent toujours plus vite, et que la continuité numérique n’a pas de prix, les centres de données tendent vers la disponibilité absolue. Ils pratiquent donc la redondance systématique ». Toutes les arrivées électriques, les réseaux de distribution d’énergie et les générateurs de secours existent en double. Les hébergeurs dédoublent également les datacenters, sur des continents différents. La messagerie Gmail, par exemple, est dédoublée six fois, « une vidéo d’anniversaire de votre chat est stockée dans au moins sept datacenters à travers le monde ». L’industrie des datacenters est en effet criblée de serveurs fantômes, présents par sécurité ou pour assurer une disponibilité immédiate. 30 % de ces équipements, qui ne font rien, sont pourtant allumés, et les routeurs fonctionnent à 60 % de capacité, pour pouvoir absorber d’éventuelles augmentations soudaines de la demande. La logique est clairement celle de l’hyperdisponibilité des données, nullement la diminution des dépenses énergétiques. Le gaspillage est colossal.

Les chiffres comparant les consommations sont tout simplement hallucinants. Un datacenter moyen consomme l’équivalent de 3.000 foyers américains. Dans le grand Paris, les datacenters captent un tiers de l’électricité. « Et à Dublin, où les fermes de données affluent, attirées par une fiscalité bienveillante, les datacenters consomment davantage d’électricité que la population. »

Certains se demandent parfois pourquoi des oppositions s’expriment lors de l’arrivée – forcée par les industriels – d’une nouvelle génération de téléphonie mobile… Si l’on décide d’y réfléchir sous un prisme écologique, c’est pourtant une évidence : à chacune de ces nouvelles générations, les activités numériques augmentent, ainsi que le nombre de centres de données, et à leur suite les consommations énergétiques explosent. « Désormais connectée 24 heures sur 24, partout dans le monde, l’humanité produit environ 5 exaoctets de données par jour, soit autant que celles produites depuis le début de l’informatique ». La 5G et les millions d’objets connectés prévus vont faire exploser ces statistiques ! Entre 2017 et 2021, le nombre de centres de données installés par les géants d’internet a doublé dans le monde et, depuis 2019, seize nouveaux sont mis en service chaque trimestre. Aujourd’hui, tout est fait pour que l’« idéologie numérique » et son développement matériel ne souffrent aucune entrave : cela nous est présenté comme un événement naturel, à observer avec neutralité ou, mieux, auquel participer avec un enthousiasme total.

Coût humain dramatique

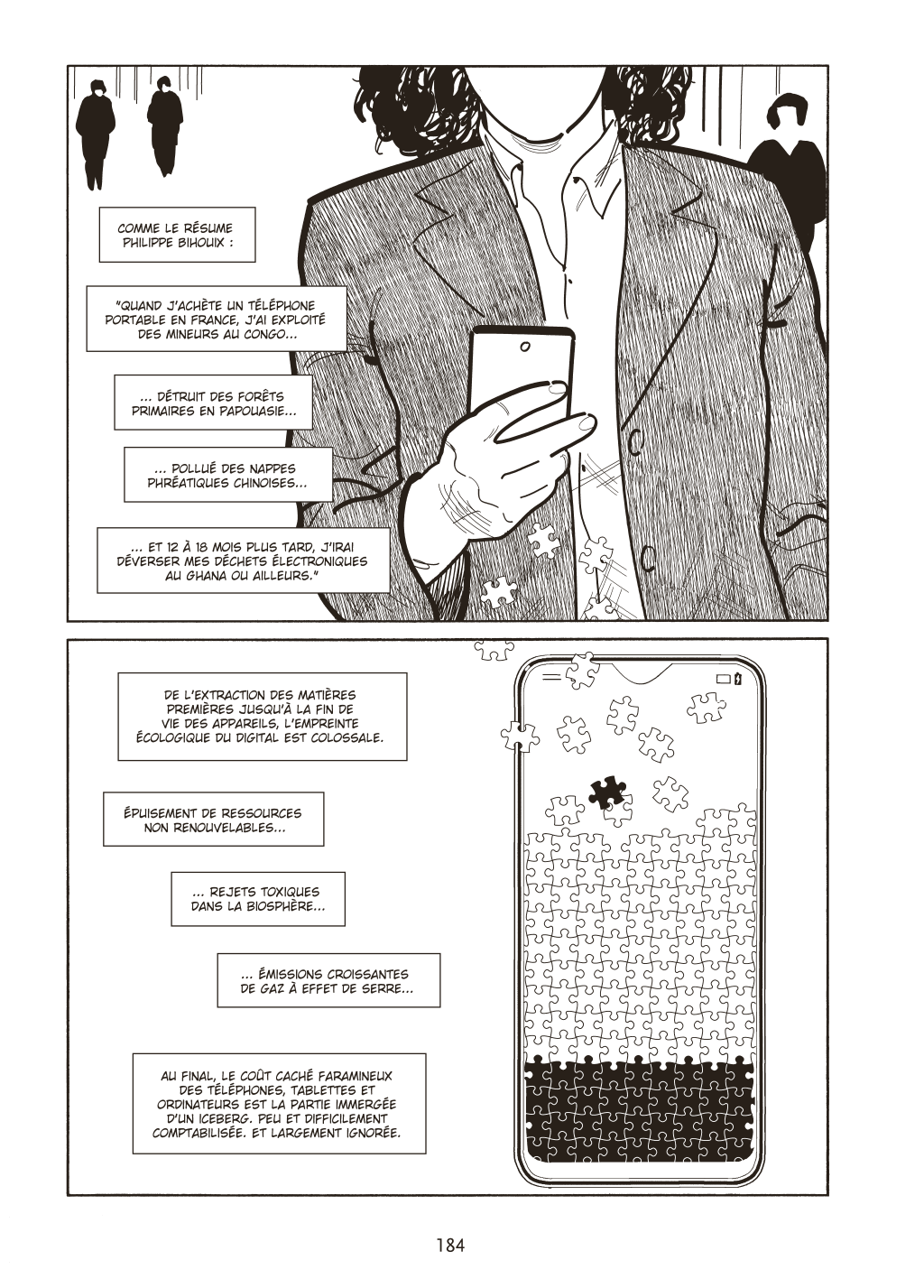

Les chiffres évoqués jusqu’ici ne concernent que les centres de données, or il ne s’agit pas, loin de là, de la principale source de pollution de cette société numérique : ils représentent seulement 15 % des impacts environnementaux. Les deux tiers concernent les terminaux eux-mêmes, c’est à dire les tablettes, ordinateurs et autres smartphones. Bien entendu, les centres de données ne sont que la conséquence de l’augmentation de ces engins et de leur utilisation ; internet relie aujourd’hui plus de trente milliards d’équipements numériques. Dix milliards de smartphones ont été mis en vente depuis la première mise en circulation en 2007, « leur nombre exponentiel s’accompagne d’une augmentation de la consommation énergétique mondiale et d’une pression accrue sur les ressources indispensables à leur fabrication. L’énergie nécessaire à la fabrication de ces terminaux est largement supérieure à l’énergie qu’ils consommeront durant toute leur utilisation. » La principale cause de pollution numérique, ce sont donc les matières premières nécessaires pour fabriquer ces milliards de terminaux.

Nous ne pouvons bien entendu pas présenter l’entièreté des données fournies par Philippe Squarzoni dans son ouvrage, mais il serait injuste de ne pas évoquer les bilans humains de ces technologies. L’auteur revient sur les métaux nécessaires à la fabrication de ces machines : « Selon l’Unicef, plus de 40.000 enfants travaillent dans des mines en République démocratique du Congo ». Des guerres dépendent directement des enjeux liés à ces technologies, des déforestations massives sont réalisées, des dévastations de barrières coraliennes… L’utilisation d’eau par les entreprises d’extraction provoquent parfois des conflits d’usage avec les populations locales. Ces exploitations engendrent énormément de résidus et déchets, qui peuvent contenir des substances radioactives. « En Chine, à Baotou, le plus grand site chinois de production, les rejets toxiques sont stockés dans un lac artificiel de 10 km³ dont les trop-pleins sont rejetés dans le fleuve jaune. Dans certains villages proches de Baotou, la radioactivité est 32 fois supérieure à la normale. » Implacable constat : dans notre société, la fabrication d’un smartphone prime sur la santé et la survie de populations en Afrique, en Asie et en Amérique latine.

Par des schémas explicatifs très précis, l’ouvrage nous présente les lieux d’origine des composants, et le coût écologique de ces évolutions numériques. Avec un tel bilan, comment se fait-il que ces évolutions catastrophiques soient souvent absentes des débats écologiques ? Les industriels n’ont bien entendu pas intérêt à trop diffuser certaines informations. L’enthousiasme des utilisateurs, boosté par une publicité surabondante, semble faire le reste. Fournir l’information manquante : voilà l’un des buts de l’ouvrage, car aujourd’hui « l’absence totale de régulation l’emporte. Le numérique, c’est une sorte de Far West. Où les firmes stars du web s’emparent des territoires. Étendent leurs monopoles, réalisent des profits faramineux. C’est un espace très peu régulé. Et il est probablement temps que le shérif débarque. » (6)

Pour une sobriété numérique

L’ouvrage se termine par l’évocation de solutions réalistes possibles immédiatement. Un exemple de bons sens serait d’arrêter la course vers toujours plus de numérique, tout de suite, en stoppant le lancement de la 5G, ainsi que de la 6G déjà annoncée par les industriels. « Les marge de manœuvres existent. On pourrait choisir de privilégier les réseaux déjà installés (ADSL, fibre optique) et limiter le sans-fil, très énergivore. Pour transporter la même quantité de données, un réseau filaire impacte environ vingt fois moins la planète qu’un réseau mobile 4G. Mais parce qu’elles augmentent considérablement le débit disponible, la 4G et la 5G autorisent le développement de nouveaux usages, notamment le streaming, ravageur pour la planète. »

Ce qui a le plus surpris l’auteur lors de ses recherches, c’est l’énormité des chiffres, le gaspillage colossal. Face à celui-ci, lorsqu’on repense par exemple aux exhortations aux économies d’énergie faites aux Belges par les autorités lors de la crise énergétique de l’hiver dernier, au moment même où ces consommations du numérique explosaient de jour en jour, cela laisse rêveur… « Toutes les tendances augmentent de façon absolument faramineuse. C’est la logique du toujours plus. Toujours plus d’innovations, toujours plus de performances informatiques, toujours plus de données échangées ou stockées, toujours plus vite. En réalité, c’est une logique qui va exactement à l’inverse de celle qu’il faudrait adopter pour diminuer notre impact écologique. Exactement à l’inverse de leur discours de responsabilité environnementale. Ce qui frappe, c’est qu’ils disent assez systématiquement l’inverse de la réalité. Quand ils inventent des téléphones ‘‘mobiles’’, ils affirment que les nouvelles technologies vont réduire les déplacements. Quand ils disent ‘‘cloud’’, il faut entendre ‘‘gigantesques datacenters fonctionnant 24h/24’’. Et quand ils parlent de respect de la vie privée, leurs algorithmes pillent vos données. Que penser alors, quand ils disent ‘‘neutre en carbone’’, ‘‘énergies vertes’’ et ‘‘technologie zéro émission’’ ? »

Voilà un ouvrage qui tombe à pic pour accompagner les revendications de la « Génération climat ». Concernant l’absence du numérique dans les revendications climatiques, l’auteur nous livrait ses éléments de réponse : « Quand on grandit avec, on n’a pas du tout conscience de l’étrangeté de la chose, alors que moi quand je vois par exemple des tas de gens dans le métro, tous avec des smartphones, et aucun livre, aucun journal, ça continue de me choquer… Mais je crois aussi que c’est beaucoup plus difficile de sortir du numérique, des smartphones, des réseaux sociaux, etc, quand on y a mis un pied. C’est sans doute beaucoup plus simple de ne pas y aller. Je n’y suis jamais allé, donc ça ne me fait rien en termes de ‘‘coût social’’, mais pour des adolescents qui y sont, c’est beaucoup plus difficile de revenir en arrière. Cela dit, cette remarque est valable également pour les adultes… »

En guise de mot de la fin, insistons avec Philippe Squarzoni sur ce constat : « La communication des géants du numérique a parfaitement réussi ! Prétendre que ‘‘le numérique, c’est immatériel’’, ça a marché. Totalement, pour le moment. Alors que, je le démontre dans le livre, c’est la plus vaste technostructure industrielle qui ait jamais existé. C’est du fer, du béton, de l’exploitation de ressources, de la pollution à tous les étages. Et malgré ça, ils ont fait passer le message que c’est immatériel. Quand on parle aux gens de sobriété numérique on passe pour des extrémistes d’extrême-gauche ou des écolos radicaux, mais les premiers à se passer du numérique, ce sont certains entrepreneurs ou développeurs de la Silicon Valley qui bannissent les smartphones à la maison, mettent leurs enfants dans des écoles où le numérique et les écrans sont bannis, ils désinstallent de leurs téléphones des applis qu’ils ont eux-mêmes créées… (7) Eux vont vers la sobriété, car ils savent ce qu’il y a derrière. Ils savent, donc finalement il n’y a qu’à leur emboîter le pas et faire comme eux ! »

Ordonnance « Bruxelles numérique »

Depuis plus d’un an, un mouvement social inédit se déploie face à la menace d’une ordonnance bruxelloise intitulée « Bruxelles numérique », un texte porté par Bernard Clerfayt, ministre de la « Transition numérique ». Ce texte entend, selon ses promoteurs, privilégier la place du numérique dans les démarches administratives. Les manifestants, eux, réclament la priorité de l’humain, et le maintien de solutions et procédures physiques. Par exemple, par la présence de guichets où l’on peut se rendre pour régler les démarches administratives avec des êtres humains, en face à face, en dialoguant et en tenant compte des difficultés rencontrées par chacune et chacun (1).

Parmi les manifestants, dans ce mouvement initié par l’ASBL Lire et Écrire (2), nous trouvons notamment des personnes en difficulté avec le français, avec l’écriture, mais aussi a fortiori avec les administrations. De plus en plus souvent, des actes fondamentaux comme l’accès à des revenus de remplacement par exemple, ne peuvent plus se faire qu’en ligne, sur internet. Si un numéro de téléphone est renseigné, on n’y répond jamais, ou alors après quarante-trois minutes d’attente. Le crédit est épuisé. Les administrations semblent considérer ces évolutions comme « naturelles », comme si tout le monde pouvait, ou même simplement désirait, ne plus se rendre dans les locaux d’une administration. Les problèmes liés au numérique contraint concernent cependant tout le monde…

Dans le droit fil de cette situation, les travailleurs sociaux de tous les secteurs se sont également mobilisés car leur travail est totalement dénaturé par cette situation. L’essence de leurs missions a disparu, obligés qu’ils sont de pallier le manque de dispositif humain prévu par les pouvoirs publics, ou d’autres lieux dispensant des services au public. Le texte d’ordonnance, préparé dans une opacité antidémocratique certaine, a déjà connu plusieurs versions. Nous rendrons compte de son contenu lorsque la version définitive aura été adoptée. Si par bonheur le projet finissait par être abandonné, nous ferons le point sur cette mobilisation exemplaire avec les acteurs concernés, tout en évoquant les problèmes à résoudre car, même sans cette ordonnance, ils sont nombreux dans l’actualité de notre quotidien numérisé.

(1) Lire à ce sujet « Numérisation rime avec déshumanisation », où l’on plonge dans la première manifestation organisée par Lire et Écrire le 8 septembre 2022. Lire également « CSC Bruxelles : chômeurs sans allocations et services inaccessibles », où l’on plonge une semaine plus tard au sein d’une mobilisation dénonçant la numérisation des services syndicaux, et l’impossibilité d’encore rencontrer un être humain pour débloquer les situations de précarité extrême engendrées par l’inefficience de l’organisation syndicale, Ensemble n° 108, respectivement pages 54 à 61 et pages 9 à 13.

(2) Cela fait des années que cette association, avec d’autres, mène des campagnes pour attirer l’attention sur les « oubliés du numérique ». Toutes les informations sont disponibles sur leur site.

https://lire-et-ecrire.be/Campagnes

- Par Gérald Hanotiaux (CSCE)

(1) Sans précision contraire en note, les citations de l’auteur proviennent d’un entretien téléphonique, réalisé en novembre 2023. Les autres passages en italique sont extraits de l’ouvrage.

(2) Au sujet de ce genre, lire l’encadré « La bande dessinée documentaire », au sein de l’article présentant le livre « Le choix du chômage », Ensemble n° 106, décembre 2021, pages 82 à 87.

(3) Ces deux ouvrages sont aujourd’hui disponibles aux éditions Delcourt.

(4) Dans cet ouvrage, Étienne Davodeau part à la rencontre de trois agriculteurs, il les suit durant un an dans leurs travaux quotidiens, leurs discussions et leur engagement dans la Confédération paysanne. Il rend compte également du combat, très difficile et finalement vain, contre l’installation d’une autoroute, qui coupera les exploitations en deux et détruira certains bâtiments. Rural, Étienne Davodeau, 2001, éditions Delcourt.

(5) « Catastrophe nucléaire de Fukushima : quelles conséquences ? », Greenpeace.fr

(6) Interview de Philippe Squarzoni, parue sur le site de son éditeur, les éditions Delcourt, au moment de la sortie du livre, 2 novembre 2022.

(7) Lire à ce sujet l’encadré « Sommes-nous tous accros ? », au sein de l’article « L’onde, la preuve et le militant », qui rend compte d’un reportage de l’émission Envoyé spécial diffusé sur France 2, où l’on visite notamment la Waldorf School, établissement scolaire accueillant les enfants des travailleurs de la Silicon Valley. Leurs parents paient 18.000 dollars par an pour assurer à leurs enfants un enseignement sans écran. Ensemble n°111, pages 62 à 75.