Pour la solidarité, Contre L'exclusion

dossier exclusion du chômage

Que faire après la fin de droit ?

Si avant la fin de droit, aucune solution n’a été trouvée pour l’éviter, que faire après celle-ci ? Tentatives de réponses…

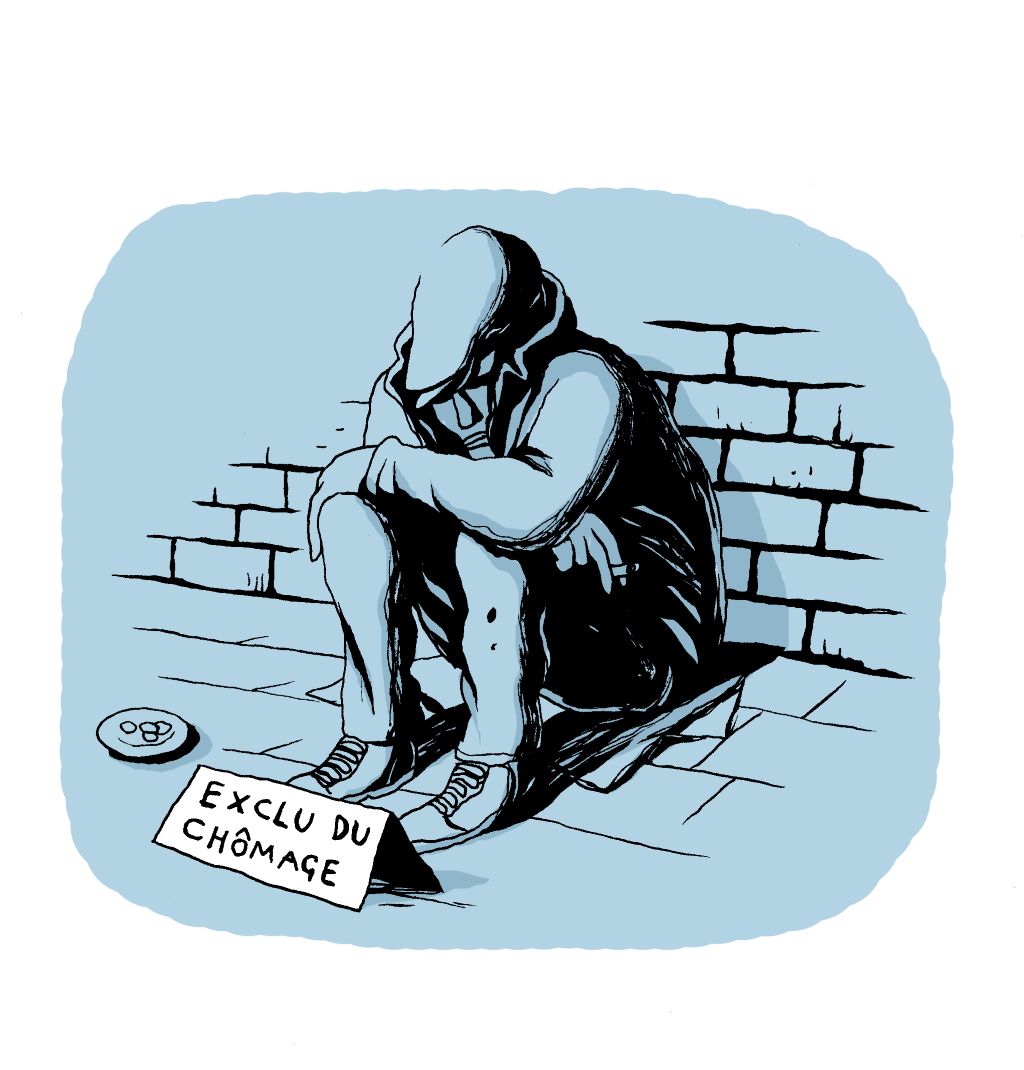

Il existe quelques possibilités d’échapper à la fin de droit. (Lire ici.) Elles ne sont cependant pas faciles à mettre en œuvre, en particulier pour les premiers menacés par l’exclusion : trouver une échappatoire entre mi-septembre (envoi de la lettre d’avertissement) et fin décembre, juste avant la date couperet du 1er janvier 2026, cela risque d’être mission impossible pour beaucoup. Il importe donc d’examiner ce qui peut arriver ensuite. Ne nous voilons pas la face : l’intention du gouvernement n’est pas de permettre aux chômeurs d’accéder à des bons boulots ni à des bons salaires. Il s’agit principalement de les mettre dans une situation tellement difficile qu’ils se retrouveront prêts à accepter n’importe quel boulot à n’importe quel salaire.

Et si on ne trouve pas ou pas assez ?

Dans ce contexte, trouver du travail, a fortiori avec un nombre d’heures et un salaire suffisants pour s’en sortir, sera donc tout sauf facile. L’horizon de beaucoup risque d’être l’emploi précaire (y compris au noir) voire la rue (SDF), la prostitution ou la délinquance. En cas de souci de santé, il faut, au plus tard trente jours après la fin de droit, vérifier si on peut être reconnu en incapacité de travail et être alors indemnisé par la mutuelle. (Lire ici.) S’il est trop tard mais que l’état de santé peut donner lieu à une reconnaissance de handicap, il est possible de faire une demande à la DGPH (Direction générale des personnes handicapées du SPF Sécurité sociale, appelée communément la Vierge noire). Mais, dans la plupart des cas, il y a évidemment la piste qui est la plus généralement évoquée, à savoir introduire une demande au CPAS, soit de revenu d’intégration, soit d’aide sociale, soit des deux.

Qui peut s’adresser au CPAS ?

Les CPAS représentent le dernier filet de protection sociale. Les CPAS sont dès lors les institutions censées garantir l’accès à un minimum de ressources à toutes les personnes qui ne peuvent en bénéficier par d’autres moyens. L’article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale ouvre l’aide sociale en principe à tout le monde : « Toute personne a droit à l’aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine. ». La notion, quasi philosophique, de dignité humaine est magnifique mais sa concrétisation sous forme d’aide sociale concrète pose souvent problème. Elle est liée à celle, également floue et difficile à objectiver, d’état de besoin. L’article 60 de la même loi, surtout connue pour son paragraphe 7 qui a trait à la mise à l’emploi, stipule en son premier article : « L’intervention du centre est, s’il est nécessaire, précédée d’une enquête sociale, se terminant par un diagnostic précis sur l’existence et l’étendue du besoin d’aide et proposant les moyens les plus appropriés d’y faire face. ». C’est donc l’assistant.e social.e (AS) du CPAS, qui va instruire le dossier, qui doit déterminer – en tenant compte des textes légaux et de la politique suivie par son CPAS – si le besoin d’aide existe, quelle est son étendue et quelle est la meilleure manière d’y répondre. Si, par exemple, lors d’une visite à domicile, l’AS constate qu’une personne, demandeuse d’un revenu d’intégration, n’a plus de frigo ou qu’elle et/ou ses enfants dorment par terre faute de lit/matelas correct(s), il/elle peut proposer au CSSS (Lire l’encadré ci-dessous) de prendre en charge l’achat de ces équipements. Outre le droit à l’aide sociale (encadré donc par la loi du 8 juillet 1976), le CPAS assure aussi le droit à l’intégration sociale (défini par la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale) qui comprend le revenu d’intégration.

Les organes du CPAS

Le CPAS est administré par un conseil de l’action sociale composé de conseillers de l’action sociale. Il s’agit de mandataires politiques dont le nombre varie en fonction du nombre d’habitants de la commune. Ils sont élus par le conseil communal, donc de façon indirecte, tous les six ans, après les élections communales par le nouveau conseil communal qui suit celles-ci. Le conseil de l’action sociale se réunit à huis clos au moins une fois par mois sur convocation du président qui fixe l’ordre du jour contenant tous les points soumis à la délibération du Conseil. Les membres sont tenus au secret.

Le conseil peut déléguer certaines de ses prérogatives à des organes composés d’un nombre restreint de conseillers. Les attributions déléguées doivent être explicitement définies dans le règlement d’ordre intérieur. Le conseil de l’action sociale constitue ainsi en son sein un Bureau permanent composé de trois à cinq membres selon la taille du conseil et chargé de l’administration courante du CPAS. Le conseil peut également constituer des Comités spéciaux. Généralement le conseil délègue la prise de décision sur les demandes d’aides sociales individuelles au Comité spécial du service social (CSSS). Le CPAS peut créer d’autres comités spéciaux (par exemple, Comité spécial de l’Insertion socioprofessionnelle, Comité spécial de Gestion des Maisons de Repos, Comité spécial de Gestion du Patrimoine, etc.), mais aucun Comité spécial ne peut être créé tant qu’il n’existe pas un Comité spécial du service social.

Le CSSS est donc l’organe qui prend les décisions d’aide individuelle. Les décideurs sont des conseillers élus par le Conseil, donc des mandataires politiques auxquels le service social du CPAS (qui fait partie de l’administration) présente les propositions des AS, basées sur l’enquête sociale. A Bruxelles, le CSSS est obligatoire. Dans certains CPAS de Wallonie, en particulier là où il y a peu de bénéficiaires, c’est parfois le Bureau permanent ou même directement le Conseil de l’action sociale qui exerce cette compétence.

Quand un demandeur ou un bénéficiaire souhaite être entendu, c’est donc le CSSS qui l’auditionnera.

Comment s’adresser au CPAS ?

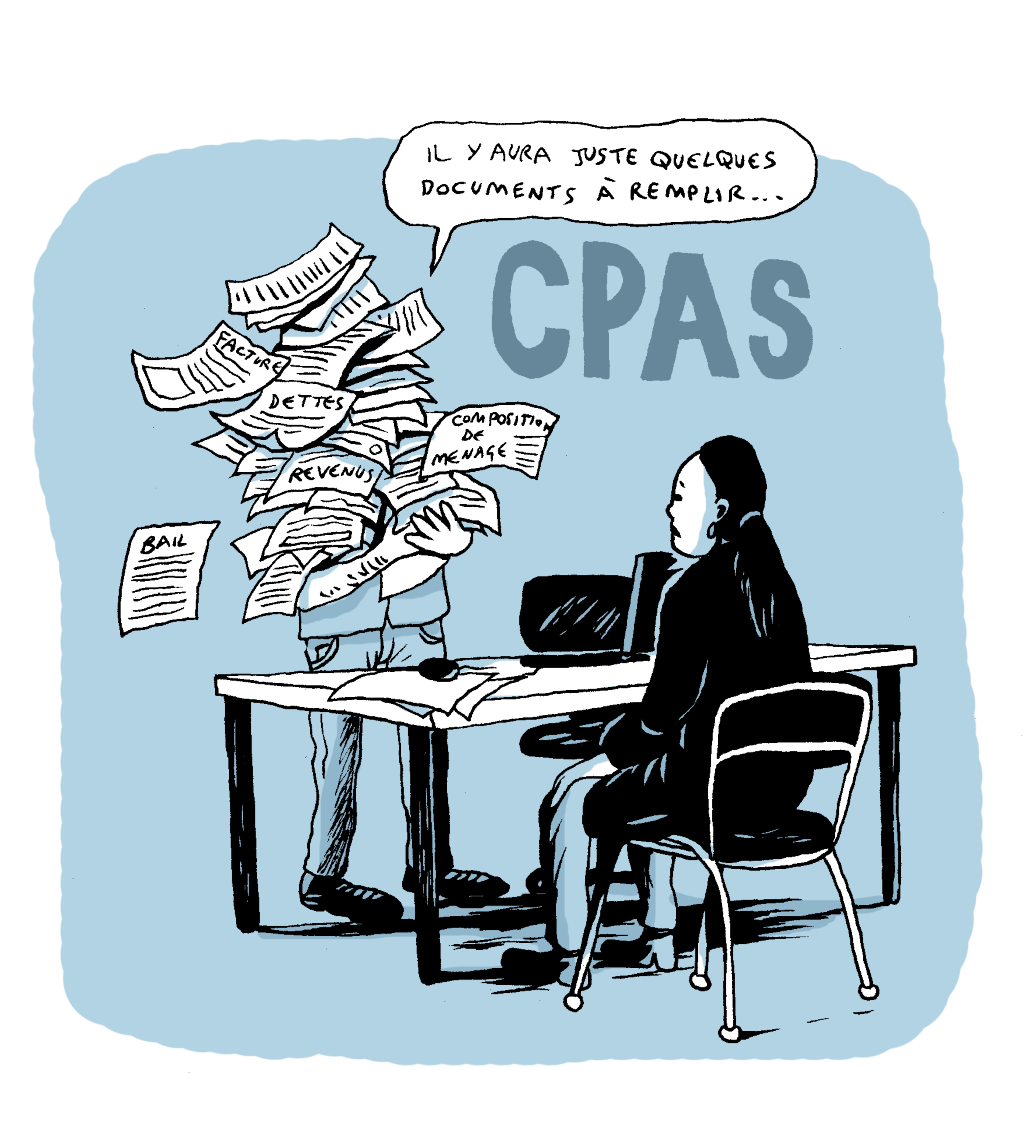

Avant d’examiner ce dispositif, voyons comment les futurs exclus doivent introduire leur demande. La demande d’aide peut être introduite par la personne elle-même, toute personne qu’elle désigne par écrit ou à l’initiative du CPAS. Le demandeur peut se faire accompagner par une personne de son choix. La façon classique est d’aller sur place, au CPAS de sa commune, pour introduire une demande. Attention : le CPAS doit délivrer immédiatement un accusé de réception de la demande d’aide qu’il faut conserver précieusement : il constitue la preuve de la demande et de la date de celle-ci. Souvent il est accompagné d’une liste des documents à apporter. Normalement la date de rendez-vous avec l’AS est communiquée dès ce moment (sauf dans certains CPAS très en retard). La demande peut être introduite également par écrit, par lettre dûment signée, par mail ou, depuis peu, en ligne via CPAS on line. Avantage dans ce dernier cas, l’accusé de réception est généré automatiquement via un e-mail envoyé au demandeur. Évidemment cela demande d’être à l’aise avec le numérique, même si tout a été fait pour rendre la démarche la plus simple possible. Revers de la médaille, il faut dans ce cas attendre d’être contacté par l’AS pour connaître la date de son rendez-vous.

L’entretien avec l’AS

Il est utile de se préparer à l’entretien avec l’AS. Les chômeurs exclus risquent en effet d’être déstabilisés par les nombreuses questions qui leur seront posées et qu’ils ne connaissaient pas au chômage. En particulier, l’état de besoin dont nous parlions plus haut, est évalué sur la base du revenu disponible (les ressources moins les charges) pour l’aide sociale, sur la base des seules ressources pour le revenu d’intégration (RI). L’AS va vérifier, outre sa situation financière, où réside la personne, avec qui, quel est son cadre de vie, ses difficultés éventuelles etc. Pour cela, l’AS a accès à la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale qui comprend de nombreux flux : quelles sont les données du Registre national (domicile, composition de ménage…), la personne bénéficie-t-elle déjà d’un RI dans un autre CPAS, a-t-elle une allocation de chômage, d’incapacité de travail, de handicap, des allocations familiales, quel est son dernier avertissement extrait de rôle, est-elle en ordre de mutuelle, a-t-elle un patrimoine immobilier, un contrat d’emploi, le tarif social en gaz électricité etc. ? Il est important de dire aux futurs exclus qu’il faut être transparent avec son AS. Non seulement il ne sert à rien de lui cacher des choses, car il/elle les apprendra tôt ou tard, mais en outre dissimuler des informations peut amener à des sanctions voire à des suppressions d’aide. Bien qu’ils disposent de toutes ces informations, les CPAS réclament pourtant une série de documents. Ils ne sont pas censés demander des informations auxquelles ils ont déjà accès. Mais, par exemple, ils peuvent demander des fiches de paie (ils savent si la personne a un contrat mais sans connaître le salaire). Le point qui suscite le plus de critiques est l’exigence, fréquente, des extraits de compte, en général des trois derniers mois. Cette pratique est critiquée tant dans des rapports d’inspection du SPP Intégration sociale que par les associations de défense des usagers. (2)

Précisons que la question ne se pose pas de la même façon pour une demande d’aide sociale que pour celle d’un revenu d’intégration pour laquelle seuls les revenus (et donc pas les dépenses) peuvent être vérifiés. (3) Il est à craindre que l’exclusion massive de chômeurs et leur afflux dans les CPAS confortent dans leurs pratiques ceux qui exigent les extraits de compte. Signalons enfin que le CPAS est en droit de savoir si le demandeur possède une épargne supérieure à un certain montant. Il est donc normal qu’il vous demande votre dernier extrait de compte courant et d’épargne puisqu’il doit savoir ce que vous avez en compte. Cette exigence est donc légitime, contrairement à celle de tous les extraits sur une période donnée, qu’il est cependant conseillé de fournir si on veut avoir accès rapidement à l’aide. Les CPAS partent malheureusement souvent du principe que celui qui rechigne à fournir des documents a des choses à cacher. Dans le même esprit, la visite à domicile risque de heurter beaucoup de chômeurs exclus, qui n’ont jamais connu cela. L’objectif d’une telle visite devrait être, comme présenté plus haut, de rencontrer la personne ou le ménage dans son lieu de vie et d’en tirer les enseignements en matière d’existence et d’étendue du besoin d’aide. Mais il est clair que la visite comprend aussi malheureusement une dimension de contrôle. Primo de la résidence, secundo du statut cohabitant ou non, tertio de l’état de besoin (il y a quinze ans par exemple on considérait comme un signe extérieur de richesse le fait de posséder un écran plat…).

La prise en compte des ressources

Cette condition constitue la différence essentielle entre le RI (ainsi que les autres allocations d’aide sociale comme l’ARR en handicap et la GRAPA en pension) et les allocations de Sécurité sociale (chômage, indemnités de maladie ou d’invalidité, pension). On perçoit une allocation de Sécurité sociale parce que l’on a cotisé et elle est accordée indépendamment de l’existence d’autres ressources. Bien sûr, les nombreuses mesures d’austérité et, en particulier, l’instauration du statut de cohabitant (1981) et la limitation dans le temps des allocations d’insertion (2012), ont rogné fortement le droit au chômage. Il n’empêche que cette distinction fondamentale entre « aide sociale » et « Sécurité sociale » existe toujours. Le montant du RI effectivement octroyé tient en effet compte de certaines ressources, ce qui n’est pas le cas en chômage. L’article 14 de la loi précise : « Le montant du revenu d’intégration est diminué des ressources du demandeur, calculées conformément aux dispositions du titre II, chapitre II ». (4) Ce dernier détaille : « toutes les ressources, quelle qu’en soit la nature ou l’origine, dont dispose le demandeur, sont prises en considération, y compris toutes les prestations allouées en vertu de la législation sociale belge ou étrangère. Peuvent également être prises en considération, dans les limites fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les ressources des personnes avec lesquelles le demandeur cohabite. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de l’enquête sur les ressources et fixe les règles de calcul de celles-ci. »

C’est donc un arrêté royal, l’Arrêté royal portant règlement général en matière de droit à l’intégration sociale du 11 juillet 2002, qui en son article 22 détermine les ressources exonérées puis, dans les articles 23 à 34, donne le détail des calculs des ressources prises en compte. Celles-ci sont aussi bien des revenus réels, du travail par exemple, que des revenus « fictifs », comme par exemple lorsque l’on est propriétaire ou que l’on dispose d’une épargne. Contrairement à ce que l’on entend souvent, dans la plupart des cas, on a droit au revenu d’intégration dans ces cas. Mais le montant du RI sera diminué dans certains cas (épargne et/ou revenu cadastral supérieur.e. au montant exonéré) d’un revenu fictif calculé selon des règles précises. (5)

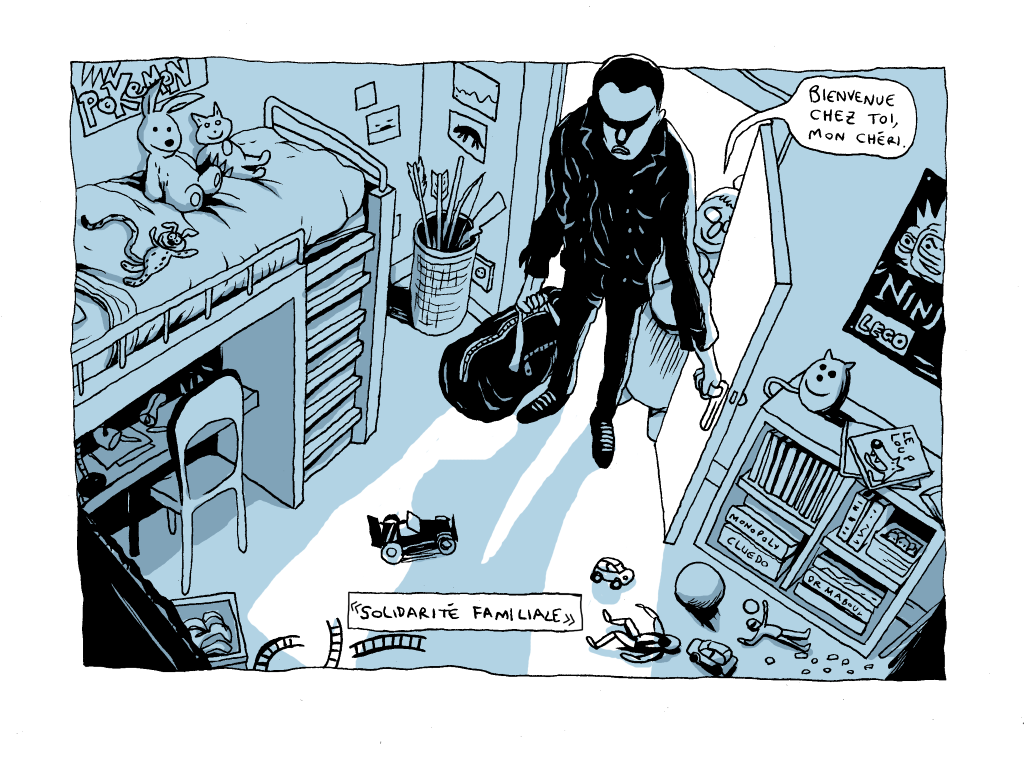

Précisons que l’article 34 de l’arrêté royal porte sur la prise en considération des ressources en cas de cohabitation. Dans sa forme actuelle, il oblige le CPAS à tenir compte des ressources du conjoint cohabitant (ce qui empêchera beaucoup de chômeurs exclus d’avoir droit au RI) et autorise à tenir compte, et dans ce cas soit totalement soit partiellement, des ressources des ascendants/descendants 1er degré (parents et enfants donc) cohabitant avec le demandeur.

Mais le gouvernement a l’intention d’étendre à d’autres membres de la famille cette prise en compte. Juste avant la fête nationale, le Conseil des ministres du 18 juillet a en effet approuvé un projet de loi présenté par la ministre de l’Intégration sociale, Anneleen Van Bossuyt (N-VA), et le ministre des Affaires sociales et de la Lutte contre la pauvreté, Frank Vandenbroucke. Ce texte limite le cumul des prestations sociales, notamment des aides sociales, au sein d’une même famille. Le projet de loi prévoit que, pour déterminer le revenu minimum, les CPAS devront désormais prendre en compte les ressources de tous les cohabitants débiteurs d’aliments au sens du Code civil. Non seulement donc le conjoint, mais aussi, obligatoirement, celles des parents et enfants majeurs (ce qui est facultatif aujourd’hui) et celles des grands-parents, petits-enfants, beaux-enfants et beaux-parents (ce qui est interdit actuellement). La ministre Van Bossuyt a déclaré : « Lorsque des adultes vivent ensemble, ils partagent également les frais. Il est donc logique que leurs revenus soient inclus dans le calcul du revenu minimum. ». Si ce projet est adopté, il y aura encore moins de chômeurs cohabitants exclus (et rappelons qu’ils constituent 40% du total des fins de droit) qui auront droit au RI. A la date de la publication de cet article, ce projet n’est toutefois pas encore adopté et l’on en connaît donc pas les contours définitifs.

Un passage difficile

Le passage du chômage au CPAS ne sera pas facile, c’est certain. Le monde de différence entre les deux logiques va provoquer des chocs. Il est d’autant plus important de préparer les exclus, de les accompagner, de les défendre. Les syndicats vont essayer de donner de l’information à leurs affiliés mais ils connaissent souvent mal les CPAS. Les associations de terrain se préparent tant bien que mal, dans un contexte très difficile. (Lire l’encadré ci-dessous.)Elles feront de leur mieux mais elles risquent d’être débordées. Il faudra donc peut-être du temps, sans rien lâcher, pour faire valoir les droits des exclus…

Ressources pour aider les exclus

Il existe de bonnes ressources en ligne et des associations de terrain pour une aide réelle.

Le guide de l’accompagnement : destiné avant tout aux personnes, militants, associations, travailleurs sociaux ou bénévoles, qui sont amenés à informer, accompagner et défendre des personnes dans leurs démarches au CPAS.

Le guide du recours :Si vous n’êtes pas d’accord avec une décision prise par le CPAS en matière de revenu d’intégration sociale ou de toute autre aide sociale, vous pouvez introduire un recours en justice.

Ces deux guides sont notamment disponibles sur les sites d el’aDas et de la LDH.

La Boutique de Droit à l’aide sociale – Bruxelles est développée par le Collectif solidarité contre l’exclusion – Bruxelles en partenariat avec les services d’aide juridique de première ligne Infor Droits – Solidarité contre l’exclusion, de l’Atelier des Droits Sociaux et de la Free Clinic. Elle vise à lutter contre le non-recours aux droits et bénéficie du soutien de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Site : bdas-wwsb.brussels

Association de Défense des Allocataires Sociaux (aDAS) – www.adasasbl.be Tél.: +32489757602 – contact@adasasbl.be

Infor Droits du Collectif Solidarité Contre l’Exclusion (CSCE) www.infordroits.be – www.ensemble.be Chaussée de Haecht 51, 1210 Bruxelles Tél.: +3225359357 – contact@infordroits.be

SAAMO Brussel https://www.saamo.be/brussel/ info.brussel@saamo.be Heyvaertstraat 140 B, 1080 Brussel Tél +32 489 27 57 78

- Par Yves Martens (CSCE)

(1) Martens Yves, « L’emploi convenable de moins en moins convenable », Ensemble ! n°110, juillet 2023, p. 46.

(2) Lopes Cardozo Judith, « CPAS et extraits bancaires : une politique antisociale et illégale », Ensemble ! n°105, septembre 2021, p. 6.

(3) Voir à ce propos sur le site de l’aDas la fiche info « Suis-je obligé.e de fournir mes extraits de compte bancaire au CPAS ? » et sur celui de la Boutique de Droit à l’aide sociale (BDAS) la page sur le même thème.

(4) Loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l’intégration sociale.

(5) Pour des explications détaillées lire Durieux Colette, « La prise en compte des ressources par le CPAS. Une particularité des dernières aides de l’État, une double peine pour les cohabitants », Brochure de L’Atelier des Droits Sociaux, Septembre 2023, 17 p. et, pour des exemples concrets de différences entre les deux régimes, lire Lismond-Mertes Arnaud et Martens Yves, « De l’ONEm au CPAS : moins et pas pour tous », Ensemble ! n°110, Juillet 2023, p. 7.

(6) Dépêche Belga reprise par tous les grands médias.