Pour la solidarité, Contre L'exclusion

dossier exclusion du chômage

Les 55 ans et plus, exclus ou pas ?

Initialement, plusieurs partis de la majorité avaient affirmé que les chômeurs « âgés » ne devaient pas être concernés par la fin de droit. Cette exemption a été drastiquement limitée, avec des critères difficilement compréhensibles pour les personnes concernées.

Avant la campagne électorale d’abord, par exemple lors de son congrès programmatique du 23 octobre 2022, puis dans son programme et pendant la campagne, le MR s’était positionné en faveur de la limitation dans le temps des allocations de chômage mais en précisant « À l’instar de ce qui existe en Allemagne et en France, connaissant les difficultés de retrouver un emploi à partir d’un certain âge, nous proposons que cette mesure ne s’applique plus à partir de 55 ans. ». (1) Le CD&V affirmait lui en 2022, dans ses quinze nouvelles propositions pour le marché du travail: « Les personnes de plus de cinquante-cinq ans qui ont travaillé pendant plus de vingt ans bénéficieront d’une exception à cette limitation. » (2) Mais cet élément a disparu de son programme électoral. Le Vlaams Belang, dans son programme « Vlaanderen weer van ons»(La Flandre à nouveau à nous), proposait de « limiter les allocations de chômage dans le temps à deux ans, à l’exception des chômeurs de cinquante-cinq ans et plus, des aidants proches et des chômeurs en formation pour un métier en pénurie ».(3) La N-VA, dans son programme titré « Voor vlaamse welvaart » (Pour le bien-être flamand), disait elle vouloir mettre en place des mesures transitoires pour les chômeurs les plus âgés (sans précision d’âge) tout en accordant « une attention prioritaire à la réactivation vers un nouvel emploi (et ce jusqu’à l’âge de la pension légale) ».(4)

Les « supernotes » et l’accord Arizona

L’intention du formateur De Wever, telles qu’elle est ressortie des deux « supernotes » qui ont fuité, était de limiter drastiquement les exceptions pour les plus âgés. La première note (août 2024) disait : « Cette limitation de la durée des allocations de chômage ne s’applique pas aux demandeurs d’emploi âgés qui sont à moins de cinq ans de la date la plus proche possible de leur départ à la retraite, bien que ces demandeurs d’emploi soient également censés rester disponibles pour un nouvel emploi jusqu’à cette date. ». (5) Ce qui signifie donc un âge plus élevé que les cinquante-cinq ans évoqués par le MR, « la date la plus proche possible de départ à la retraite » étant souvent fort proche de celle de l’âge légal de la pension.La seconde note (octobre) marquait un durcissement : la période de cinq ans avant l’âge de la retraite sauvegardant de l’exclusion serait « réduite progressivement de 6 mois chaque année ».

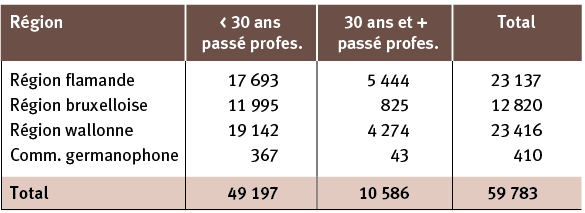

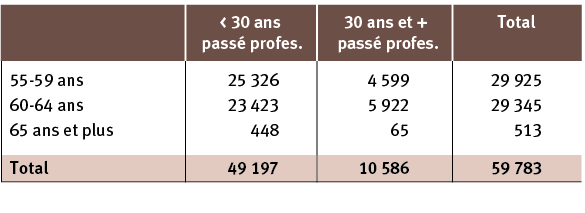

Finalement, l’accord de gouvernement prendra une autre voie. Il stipule en effet que « Cette limitation des allocations de chômage dans le temps ne s’applique pas aux personnes de plus de 55 ans, pour autant qu’elles aient, à partir de 2025, une carrière d’au moins 30 ans avec au moins 156 jours travaillés par an. Cette condition est graduellement relevée à 35 années de carrière en 2030. ». (6) Au lieu, comme dans les supernotes, de délai par rapport à l’âge de la pension, on parle ici des personnes de plus de 55 ans, ce qui était à peu près la demande du MR (à partir de 55 ans). Mais avec une restriction forte : « pour autant qu’elles aient, à partir de 2025, une carrière d’au moins 30 ans avec au moins 156 jours travaillés par an. ». Dès la lecture de l’accord, nous nous doutions que la majorité des plus de 55 ans ne seraient pas épargnés. On apprendra en juin qu’en effet les chômeurs de 55 ans et plus pouvant justifier d’au moins trente ans de passé professionnel ne représentaient que 17% des chômeurs de cette tranche d’âge (20% des hommes et 14% des femmes). (Lire le tableau .) Notons aussi que ces 17% sont répartis très inégalement selon les régions : 23,53% en Flandre, 18,12% en Wallonie et seulement 6,44% à Bruxelles ! (7)

L’exigence de passé professionnel

Un passé professionnel de trente ans est exigé

– pour le chômeur complet qui est déjà indemnisé au bénéfice des allocations de chômage en date du 30 juin 2025 ;

-ou était temporairement non indemnisé en date du 30 juin 2025 en raison d’une interruption de son indemnisation pour une raison autre qu’une reprise de travail salarié ou indépendant pendant au moins 28 jours (par exemple, une période indemnisée temporairement par la mutuelle);

-ou fait une première demande d’allocation entre le 1er juillet et le 31 décembre 2025;

-ou réintroduit une demande d’allocation entre le 1er juillet et le 31 décembre 2025, suite à une interruption de ses allocations pour cause de reprise de travail salarié ou indépendant pendant au moins 28 jours ou suite à une décision d’exclusion ou de suspension des allocations (par exemple, suite à une exclusion temporaire pour chômage volontaire)

-ou bénéficie du complément d’ancienneté avant le 1er janvier 2026.

La loi-programme

La loi-programme a finalement été votée la nuit du 17 au 18 juillet 2025. Dans les catégories de personnes qui seront épargnées par la limitation dans le temps de leurs allocations, il y a donc les chômeurs complets indemnisés qui ont atteint l’âge de 55 ans ET comptabilisent un passé professionnel dit suffisant (et pour autant bien sûr qu’ils continuent à répondre aux obligations imposées aux chômeurs complets comme la disponibilité pour un emploi convenable et la recherche active d’emploi). Un passé professionnel de trente ans est ainsi exigé par exemple pour le chômeur complet qui est déjà indemnisé au bénéfice des allocations de chômage en date du 30 juin 2025. (Lire l’encadré pour le détail des situations.)La règle se durcit encore au cours des cinq années suivantes puisqu’il sera exigé trente et une années de passé professionnel pour une demande d’allocations (qu’il s’agisse d’une première demande ou d’une demande suite à une interruption des allocations pendant au moins 28 jours pour cause de reprise d’un travail salarié ou indépendant) située en 2026, trente-deux années pour une demande d’allocation introduite en 2027, pour arriver à trente-cinq années pour toute demande située à partir de 2030.

Les jours pris en compte

Pour toute personne qui souhaite faire valoir un passé professionnel suffisant, la question est de savoir quels jours sont pris en compte comme passé professionnel. Vigilance car sur cette notion de passé professionnel, les jours comptabilisés ne sont pas les mêmes que ceux qui peuvent compter pour les cinq années de passé professionnel requis pour faire reculer la date de fin de droit. (Lire ici)

Pour le calcul du passé professionnel, sont prises en compte:

1) Les journées de travail salarié pour lesquelles des cotisations sociales ont été versées pour les différents secteurs de la Sécurité sociale, dont le secteur chômage, et pour lesquelles une rémunération suffisante a été versée. La notion de rémunération suffisante fait elle-même appel à la notion de revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG) qui est fixé, depuis le 1er février 2025, à 81,23 euros bruts/jour pour une journée temps plein (ou 2.111,89 euros bruts/mois). Le travail presté à l’étranger peut également être pris en compte. (Lire l’encadré pour les conditions.)

2) Des journées assimilées ainsi que d’autres périodes. (Lire l’encadré pour le détail des situations.)

Le calcul des jours

Pour calculer les années de passé professionnel, la réglementation prévoit que toutes les journées de travail et les journées assimilées sont totalisées. Le résultat, divisé par 312, donne un nombre d’années professionnelles. (Lire l’encadré)Ce résultat est ramené vers le bas ou vers le haut selon la décimale. Ainsi, 7.000 jours de passé professionnel valent 7.000/312 = 22,44 années, soit 22 années de passé professionnel alors que 7.100 jours (ou 22,76 années) donnent lieu à 23 années de passé professionnel.

Cela étant, la difficulté réside principalement dans le manière dont on calcule ces 7.000 ou 7.100 jours. Et en cette matière, les choses se complexifient fortement en raison des quatre catégories de travailleurs prévues par la réglementation chômage:

– le travailleur à temps plein, indemnisé avec des allocations entières;

– le travailleur à temps partiel avec maintien des droits qui, en perdant une partie de ses heures de travail ou en reprenant un temps partiel alors qu’il est indemnisé après un temps plein, perçoit, sous conditions, une allocation de garantie de revenus en plus de son salaire à temps partiel;

– le travailleur à temps partiel assimilé à un travailleur à temps plein car il perçoit, pour son temps de travail à temps partiel, une rémunération mensuelle au moins égale au RMMMG (2.111,89€ bruts/mois au 1er février 2025) et qu’il parvient à prouver le nombre de jours requis pour être indemnisé comme travailleur à temps plein;

– le travailleur à temps partiel dit volontaire. Cette catégorie est en quelque sorte une catégorie résiduaire et regroupe les personnes qui ne remplissent pas les conditions pour être en maintien des droits, ni assimilées à des travailleurs à temps plein. Ces personnes sont indemnisées avec des demi-allocations.

En quoi ces catégories ont-elles un impact sur le calcul des jours de passé professionnel ? Tout simplement car le calcul des jours de travail et assimilés s’opère selon les règles suivantes (art. 7 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991, non modifié par la Loi-Programme) :

– par période à temps plein d’un trimestre civil, on compte 78 jours de travail

– dans les autres situations à temps plein, on calcule les jours comme suit: (jours de travail et assimilés x 6) / régime hebdomadaire de travail (en général, 5 ou 6 jours par semaine, tout dépendant du secteur de travail). Ainsi, 2 mois à temps plein du 1er mars au 30 avril 2025, dans un régime hebdomadaire de 5 jours par semaine = (43 jours x 6) / 5 = 51,6 jours.

– enfin, pour les périodes à temps partiel, le nombre de jours est obtenu au départ des heures en appliquant la règle suivante : (heures effectives et assimilées x 6) / régime temps plein dans l’entreprise. Ainsi, 2 mois à 4/5ème (30,4h/38h) du 1er mars au 30 avril 2025) = (261,44h x 6) / 38 = 41,28 jours.

Afin de ne pas pénaliser les travailleurs à temps partiel, la réglementation prévoit ensuite que pour les travailleurs à temps partiel dits “volontaires” et donc, indemnisés sur base de demi-allocations, les jours obtenus par le calcul peuvent ensuite être multipliés par deux pour obtenir des demi-jours (art. 8 de l’arrêté ministériel du 26 novembre 1991, non modifié par la Loi-Programme).

Ainsi, une personne indemnisée avec des demi-allocations suite à cinq années à mi-temps (19h/38), comptabilise :

-19h x 52 semaines x 5 années de travail, soit 4.940 heures de travail

-ces heures sont égales à (4.940 x 6) / 38, soit 780 jours

-ces 780 jours donnent 1.560 demi-jours

-ces 1.560 demi-jours donnent 1.560/312 = 5 années de passé professionnel.

On peut se réjouir du fait qu’une année à mi-temps pourra donc bien compter comme une année de passé professionnel et cela est confirmé par l’article 203§4 de la Loi-Programme (applicable dès mars 2026): « Pour l’application du présent article au travailleur à temps partiel volontaire indemnisé, les demi-journées de travail sont considérées comme des journées de travail, sans pouvoir porter en compte plus de 312 journées de travail par an ».

Oui mais…

Ce que la majorité gouvernementale semble avoir oublié dans son projet de réforme, c’est qu’un travailleur ou une travailleuse ne choisit pas la catégorie dans laquelle il ou elle est « placée » par l’ONEm en arrivant au chômage. Et une fois cela en tête, les réjouissances s’effacent d’un trait car la possibilité de faire valoir une année à mi-temps comme une année complète n’est en réalité possible que pour les travailleurs à temps partiel « volontaires ». Pour les autres, à savoir les travailleurs à temps partiel avec maintien des droits et les travailleurs à temps partiel assimilés à un temps plein, cela ne sera pas possible puisqu’ils ne peuvent faire valoir le dispositif consistant à doubler les jours pour arriver à des demi-jours !

Ainsi, une personne indemnisée comme temps partiel volontaire suite à quinze années à mi-temps (19h/38) et un salaire mensuel en dessous de 2.111,89€ bruts, promérite, en termes de passé professionnel:

-19h x 52 semaines x 15 ans, soit un total de 14.820 heures

-ces heures valent (14.820 x 6) / 38 = 2.340 jours

-ces jours valent 2.340 x 2 = 4.680 demi-jours

-ces demi-jours valent 4.680 / 312 = 15 années de passé professionnel.

Si cette personne avait été rémunérée au moins au salaire minimum, elle aurait été assimilée à une travailleuse à temps plein. Dans ce cas, ne pouvant faire valoir le passage par des demi-jours, ces quinze années auraient donné 2.340 jours de travail et donc 7,5 années de passé professionnel (2.340 / 312). Ce mécanisme est également le même pour un travailleur avec maintien des droits car il est assimilé à un ancien travailleur à temps plein.

Le travail à l’étranger

Le travail fait à l’étranger peut également être pris en compte. Soit comme travail détaché s’il a été effectué à l’étranger mais avec versement des cotisations sociales en Belgique. Soit, dans le cas où les cotisations sociales ont été versées dans le pays étranger, car il se situe dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention bilatérale en vertu de laquelle les périodes prestées dans le pays sont prises en compte pour le chômage en Belgique. Ces pays sont : les pays de l’Espace économique européen (EEE) ainsi que l’Algérie, l’ARY de Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, le Royaume-Uni, Saint-Marin, la Suisse, la Tunisie, la Turquie. Dans cette situation, ce travail doit alors avoir été suivi de trois mois de travail en Belgique pour être pris en compte sauf s’il a été effectué dans un pays de l’EEE ou en Suisse alors que le travailleur a établi ou conservé son centre d’intérêt en Belgique. L’ONEm vise ici, les personnes qui, pour des raisons professionnelles, ont séjourné temporairement dans le pays de travail tout en gardant leur résidence en Belgique, ainsi que les personnes considérées comme travailleuses frontalières car, pendant le travail à l’étranger, elles sont revenues en moyenne une fois par jour ou une fois par semaine en Belgique. Une exception subsiste également dans le cas où le travail a été effectué hors EEE ou Suisse, mais qu’il a été assujetti à la Sécurité sociale d’outre-mer. Dans ce cas, le travail peut être pris en compte s’il a été suivi d’au moins un jour de travail salarié en Belgique avant une demande d’allocation.

Des salades ?

En commission des affaires sociales, le ministre Clarinval a régulièrement été questionné sur la situation des travailleurs et travailleuses à temps partiel. Le 17 juin dernier, il avait d’ailleurs « éclairci » la situation, fatigué des salades qu’il disait alors entendre régulièrement et affirmait « une personne ayant travaillé à 4/5ème temps et qui devient chômeur à 55 ans, pourra donc bénéficier du système des demi-allocations ». (8) A cette phrase, nous répondrons que oui, sauf si l’ONEm a pu l’admettre au chômage à temps plein car son salaire dépassait le salaire dit minimum. Et en termes d’admission, ce n’est pas le travailleur qui choisit mais l’ONEm qui applique les règles telles que stipulées dans la réglementation.En l’état actuel, nous constatons donc que si une personne est par exemple admise au chômage en 2026 après 31 années à 4/5ème temps et un salaire de 3.000€ bruts, elle ne pourra pas faire valoir 31 années de passé professionnel pour échapper à l’exclusion mais 30,4h x 52 semaines x 31 ans, soit 49.004,8 heures, égales à 7.737,6 jours (49.004,8 x 6/38). Ces 7.737,6 jours valant eux-mêmes 24,8 années de passé professionnel (7.737,6 / 312), arrondis à 25 années …

Non, la réforme emmenée par la majorité gouvernementale n’a pas pris en compte la diversité des situations à temps partiel. Cela a pourtant été relayé à de nombreuses reprises vers le ministre Clarinval depuis le printemps 2025. Il ne s’agit pas ici de salades mais d’une catastrophe à venir pour de nombreuses trajectoires de carrière à temps partiel si le texte ne venait pas à être modifié.Trajectoires qui concernent majoritairement des femmes puisque, pour des raisons principalement de répartition inégale entre conjoints des tâches liées à l’éducation des enfants, aux soins aux personnes de la famille et au ménage, ce sont surtout elles qui réduisent leur temps de travail…

Journées assimilées et autres périodes prises en compte

Pour le calcul du passé professionnel, sont prises en compte, outre les journées de travail salarié :

– jours de vacances couverts par un pécule ;

– jours fériés ou de remplacement pour lesquels un salaire a été payé par l’employeur ;

– jours couverts par la rémunération garantie en cas d’incapacité ;

– jours de repos compensatoire ;

– jours non travaillés mais qui se situent dans un contrat de travail et ont fait l’objet d’une rémunération salariée ;

– jours de grève, de lock-out et jours de chômage temporaire par suite de grève ou de lock-out;

– jours d’exercice de la fonction de juge social;

– jours d’absence du travail en vue de fournir des soins d’accueil;

– jours couverts par une allocation de chômage temporaire;

– jours couverts par une indemnité de la mutuelle dans le cadre de l’incapacité de travail, des accidents du travail, des maladies professionnelles, de la maternité, du congé d’adoption et du congé de paternité;

– jour de carence;

– jours couverts par une pension d’invalidité pour ouvriers mineurs;

– jours indemnisés pour cause de gel (secteur de la Construction);

– maximum dix jours par année civile dans le cadre du congé sans solde;

– jours couverts par une allocation de transition si elle a été perçue pendant la période maximale de deux années ;

– jours de formation professionnelle d’au moins 18h par semaine et chapeautés par le service régional de la formation professionnelle, jours effectués dans le cadre d’un stage de transition, jours effectués en qualité de chômeur dans un atelier protégé ou une entreprise de travail adapté, jours effectués comme chômeur dans le cadre de travaux d’utilité publique pour une administration provinciale, communale ou un établissement public. Ces journées sont prises en compte à concurrence de maximum 96 jours ;

– jours de présence en vertu d’un appel ou rappel sous les drapeaux, jours en tant qu’objecteur de conscience, ainsi que les jours accomplis comme milicien et qui sont assimilés au service militaire.

Notons que les jours listés ci-dessus sont relatifs à deux articles de la réglementation qui seront en vigueur à partir de mars 2026. Pour les personnes qui souhaiteraient faire valoir un passé professionnel suffisant avant mars 2026, les journées assimilées sont uniquement celles reprises à l’article 38 actuel de l’arrêté royal du chômage (arrêté royal du 25 novembre 1991). Pour ces personnes, les journées en italique ne pourront donc être prises en compte car elles ne figurent pas à l’actuel article 38.

Doutes et angoisses

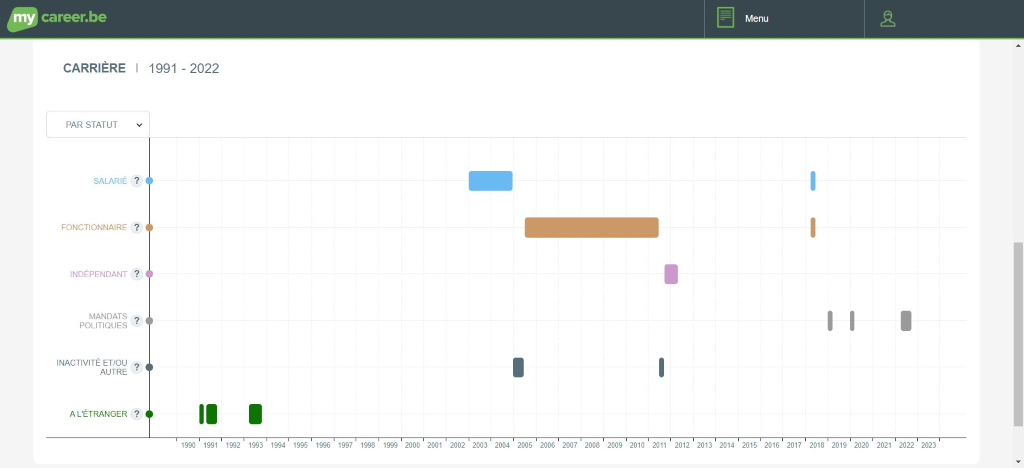

Étant donné la complexité des calculs que nous avons tenté de rendre compréhensibles dans cet article et de la difficulté pour les personnes de retracer exactement leur situation sur un temps aussi long, on ne s’étonnera pas que tant les intéressés que les associations voire les syndicats s’inquiètent. La lettre d’avertissement envoyée aux chômeurs concernés stipule : « Si ces données ne sont pas correctes ou si vous avez des questions, prenez contact avec votre organisme de paiement ». On imagine que, pour contredire les données de l’ONEm avec l’aide de son organisme de paiement (syndicat ou CAPAC), le chômeur doit fournir lui-même des éléments probants. Il existe évidemment des personnes ordonnées et consciencieuses qui ont gardé dans des fardes bien rangées toutes leurs fiches de paie depuis au moins trente ans. Mais cela ne doit sans doute pas courir les rues. Et, concernant les périodes assimilées, c’est encore plus douteux. Pour ceux qui sont à l’aise avec le numérique, il y a la piste Mycareer.be qui se définit elle-même comme« une application en ligne qui vous montre un aperçu clair de votre carrière belge ». Et en effet, l’application fournit des informations précieuses et assez précises. Mais prudence car, comme on l’aura compris à la lecture des explications ci-dessus, l’ONEm compte les jours de travail et les périodes assimilées d’une façon très spécifique…

Une année de 312 jours

A la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand le gouvernement concrétise l’accord entre les syndicats et les employeurs qui donne naissance à la Sécurité sociale, la semaine de travail compte toujours six jours. La grève générale de juin 1936 donne lieu à la première « Conférence Nationale du Travail »réunissant représentants du patronat, des syndicats et de l’Etat. Elle aboutiraà la loi-cadre du 9juillet 1936, établissant les 40 heures semaines, mais uniquement dans certains secteurs et entreprises.Avec la Seconde Guerre mondiale, on assisteà un franc recul. En 1955, une grande campagne de la CSC aboutit à un accord entre syndicats etpatrons pour la semaine des 5 jours et les45h/semaine avec maintien du salaire de 48het ce pour tous les secteurs d’activités.Il faudra attendre 1973pour obtenir un accord interprofessionnel quiofficialise les 40h/semaine, confirmé par la loi de 1978 qui l’étend à tous les travailleurs.

Cela explique que le chômage soit indemnisé du lundi au samedi. A l’origine, l’ONEm comptait 25 jours par mois mais est passé ensuite à 26 qui correspondait mieux à la réalité. Dès lors, lorsqu’une personne perdant son travail a travaillé à temps plein pendant un trimestre complet, l’ONEm compte un « forfait » de 78 jours (26×3), ce qui donne 312 jours de travail (26×12 ou 78×4) comptés par année civile.

- Par Anne-Catherine Lacroix (Dockers) et Yves Martens (CSCE)

(1) MR, « Belgium 2030 – synthèse des propositions et questions ».

(2) « Jobsdeal 2.0, voor een solidaire en welvarende gemeenschap », 08.01.22, sur le site du CD&V..

(3) Vlaams Belang, « Vlaanderen Weer van Ons », Verkiezingsprogramma, 2024. Analyse complète in Martens Yves, « Le faux-nez social du programme du Vlaams Belang », Ensemble ! n° 113, Mai 2024, p. 108.

(4) N-VA, « Voor vlaamse welvaart », 2024. Lire l’analyse Lismond-Mertes Arnaud et Martens Yves, « Le chômage et l’aide sociale dans les programmes des partis flamands », Ensemble ! n° 113, Mai 2024, p. 99-105.

(5) De Wever Bart, Supernota, août 2024, point 5 p. 4.Pour une analyse plus large de la note, lire Lismond-Mertes Arnaud, « Que prévoyait la « super note » De Wever pour les chômeurs ? », Ensemble ! n° 114, Novembre 2024, p. 7-9.

(6) Accord de coalition fédérale, 2025 -2029, p. 16.

(7) Présentation PowerPoint faite au comité de gestion de l’ONEm le 19 juin 2025.

(8) https://media.lachambre.be/meeting/56-018442-U0800 à partir de 1h23.