Pour la solidarité, Contre L'exclusion

récit de vie

Facteur, un métier dans la tourmente

Nous les croisons depuis toujours dans nos rues, sacoches en bandoulière… De notre naissance à notre mort, les facteurs et factrices sont des repères incontournables de la vie sociale. Le bien-être de ces travailleurs est aujourd’hui englouti dans les réorganisations néolibérales de l’entreprise postale.

Acteurs incontournables, les employés de la poste chargés de distribuer le courrier sont présents dans toutes les villes et villages de Belgique. Connu de tout le monde, le facteur a toujours représenté un personnage au rôle nécessaire, voire vital, un être parfois vivement attendu par le public. Apportant courriers, journaux, colis, et réalisant le paiement des pensions ou des opérations bancaires fondamentales, ce fonctionnaire des postes a toujours représenté une sorte de symbole du service public. Sauf que…

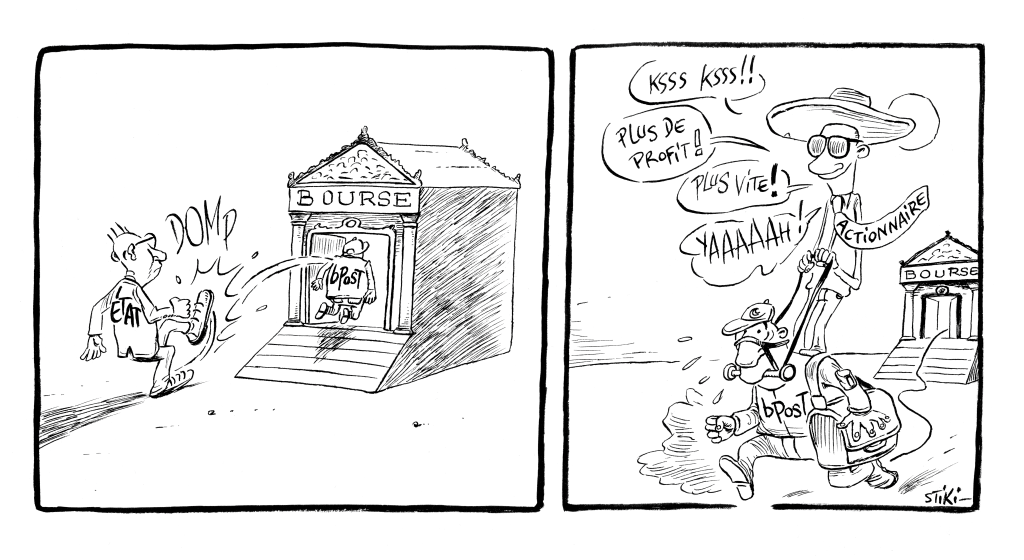

L’idéologie néo-libérale est passée par là. Comme dans la plupart des secteurs de la société, les entreprises postales ont connu de profondes transformations, poussées par les marqueurs typiques de la culture du secteur privé et des logiques marchandes (lire les articles introductifs ici et ici). Si les pratiques de communication évoluent, entraînant inévitablement l’obsolescence relative de certains pans du métier de facteur, un constat s’impose : les transformations de l’entreprise publique postale vers une entreprise privée, portées par des visions de concurrence et de profits, ne prennent aucunement en compte le vécu des travailleurs.

Les transformations se réalisent systématiquement au détriment des missions publiques, et vont à l’encontre du bien-être des agents de service public que sont encore les facteurs. Les réalités cachées derrière leur métier ne cessent d’évoluer, dans un sens supprimant toutes les dimensions sociales de l’activité. Stigmate de cette évolution déplorable : si tout le monde connaît l’existence des facteurs, qui aujourd’hui connaît encore personnellement le sien ?

Pour faire le point sur ces évolutions et les effets sur le vécu des travailleurs, rien de tel qu’un regard venu de l’intérieur. Nous avons recueilli la parole d’un facteur expérimenté, engagé dans ses missions depuis plus de trente ans. Lors d’une après-midi ensoleillée, dans une charmante maison de Wallonie, nous nous installons de part et d’autre d’une table pour une riche discussion, rythmée par des rires et jeux d’enfants tonitruants, en provenance de la pièce voisine… Entre deux éclats, notre témoin lance un franc « Allons-y ! »

Ensemble ! Pour les rencontres de nos « récits de vie dans le monde du travail », nous avons pour coutume d’évoquer brièvement le parcours de notre interlocuteur, avant son arrivée dans le métier évoqué. Quel a été ce parcours préalable pour vous ?

Avant de démarrer mon travail de facteur, mon parcours est relativement simple. Durant mon cursus secondaire, j’ai fait des études d’éducateur, après lesquelles je désirais suivre des cours de théâtre. Pour mes parents ce n’était pas possible, ils n’avaient pas les moyens de financer ce type de formation. Ne pouvant donc suivre des études supérieures, je suis parti faire mon service militaire. Durant cette période, j’ai également réalisé différents examens, histoire de préparer la suite, des tests aux chemins de fer, à la poste, et à d’autres endroits encore… Le premier examen réussi a été celui de la poste. Le 31 janvier 1989, je suis démobilisé de l’armée et le lendemain, 1er février, je démarre au sein de l’entreprise postale. Aucun jour de chômage entre les deux, aucune hésitation, rien, ça a été mon premier emploi, et j’y suis encore aujourd’hui.

Durant trois décennies, vous avez donc vécu les transformations de l’entreprise, plutôt importantes.

Tout à fait. Pendant cette période, elle se transforme et change de nom. Quand je démarre, nous sommes encore à l’ère de la « Régie des postes ». En 1992, premier changement de nom, l’entreprise se renomme simplement « La Poste », et aujourd’hui elle s’appelle « bpost ». S’il ne s’agissait que de changements de nom, ça ne poserait pas trop de problème… Mais ces nouvelles appellations accompagnent en réalité de grosses transformations internes, destinées à progressivement mener l’entreprise vers une privatisation.

Un changement particulièrement important dans ces transformations tient dans la séparation des tâches du métier en deux, avec les bureaux de poste et le travail aux guichets d’un côté, et de l’autre côté le travail de distribution du courrier. Dans le passé, dans les bureaux de poste présents dans chaque localité, il y avait les guichets et, derrière ceux-ci, de grandes armoires avec les affaires des facteurs. Tout le monde travaillait ensemble, au même endroit. Quand j’ai démarré, c’était comme ça dans tous les bureaux de poste, ce n’est plus le cas aujourd’hui.

Une bonne manière d’entrer dans l’activité décrite, pour pénétrer au plus près du métier concerné, tient souvent dans la description d’une « journée-type ». Comment la présenteriez-vous pour votre métier de facteur ?

Les journées-type, justement, ont grandement changé, parallèlement aux bouleversements apportés dans l’entreprise. Les horaires, notamment, ont complètement évolué, mais quand j’ai débuté, voilà la journée-type : je prenais le premier train peu après 4h du matin, pour pouvoir être à la gare de Bruxelles-Midi aux alentours de 6h30. Ensuite, je montais dans un tram, en direction de Forest où je prestais mon travail jusque 14h. Je reprenais alors le train dans le sens inverse, pour arriver chez moi vers 17h. À l’époque, ça ne me dérangeait pas, j’étais dans la vingtaine, mais je ne suis pas certain que je tiendrais encore le rythme aujourd’hui, en me levant à 3h du matin pour prendre le premier train.

Pourquoi le bureau de poste de Forest ?

À l’époque, après avoir réussi l’examen pour entrer à la poste, en fonction du classement personnel nous pouvions choisir le bureau de destination. On nous présentait une liste reprenant les besoins du moment : quatre facteurs ici, trois là-bas… Et dans cette liste de postes à pourvoir, la personne arrivée première à l’examen posait son choix en premier, le second ensuite, etc. Si le nouvel engagé habitait à Ittre, par exemple, et qu’il restait une place à pourvoir dans cette commune au moment de poser son choix, hop, il prenait.

Le jour de l’examen, je m’en souviens parfaitement, c’était un truc de fou : on devait être des milliers, sur le plateau du Heysel, pour réaliser le test. J’ai été classé 2.035ème, je ne sais plus si c’était sur 10.000, 6.000 ou 4.000 mais peu importe, comme destination à rejoindre lorsque ça a été mon tour de choisir, il y avait des postes à Bruxelles, j’ai donc débuté dans cette commune bruxelloise, Forest.

En arrivant à Bruxelles, comment démarrait votre travail ?

Une fois à la gare du midi, soit – comme je l’ai signalé – je prenais le tram, soit je montais dans un minibus de la poste, qui nous amenait à Forest pour la distribution. À l’époque, nous recevions le courrier en vrac, et en arrivant au travail nous préparions la tournée. Les facteurs devaient séparer le courrier selon les rues, en différents tas. Ensuite nous devions réaliser le « piquage », c’est à dire placer les éléments à distribuer par numéro, par côté de la rue. Le courrier pour le numéro 2, le 4, le 6, le 8, etc, même chose pour le 1, le 3, le 5, etc. On travaillait avec des grands blocs en fonte, dans lesquels on classait également selon les formats, d’abord les plus grands, par exemple en A4, ensuite les formats lettres, les cartes postales…

Aujourd’hui les facteurs ne travaillent plus du tout de la même manière. Ce moment de tri, par exemple, tous ensemble avec les collègues, ça n’existe plus. Le tri est automatisé, tout arrive dans les bureaux de poste pré-classé par une machine de tri. Là où nous faisions des paquets par rue, à classer ensuite avant notre tournée, nous recevons nos bacs déjà organisés avec les courriers de chaque facteur. Nous devons alors, individuellement, le placer dans l’ordre dans des armoires comprenant ce qu’on appelle des slots, des « ailettes » en français. Ensuite le facteur part en tournée… (1)

Comment caractériseriez-vous ces tournées, au début de votre carrière ?

Le métier à complètement, mais alors complètement changé ! Quand je suis arrivé à la Régie des postes en 1989, nous évoluions au sein d’un véritable service public. À l’époque, par exemple, j’ai dû prêter serment, jurer la fidélité au roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge. Voilà clairement un élément qui pourrait sembler « étrange » aujourd’hui, dans la culture d’entreprise inspirée du privé. Plus largement, je peux avant tout affirmer avec franchise qu’à l’époque, nous étions alors dans la convivialité, dans la connaissance du public. Le facteur connaissait les gens auxquels il distribuait le courrier, ce n’est plus possible aujourd’hui, voilà le plus gros changement, fondamental. À l’époque, on connaissait tout le monde, et tout le monde nous connaissait.

Notre rôle social était alors très identifiable, incontestable, et très valorisant au quotidien. Tout le monde avait besoin de son facteur. Parce qu’à l’époque, si on avait besoin d’un timbre, par exemple, on s’adressait au facteur. Nous les vendions directement aux habitants des rues où nous circulions. Internet n’existait évidemment pas encore, le téléphone portable non plus, le moyen de communication privilégié était la lettre. Nous étions importants pour les gens, notre rôle était primordial. La petite amoureuse, par exemple, dont le compagnon faisait son service militaire en Allemagne, autant dire qu’elle était au taquet pour attendre son facteur. Je cite cet exemple parce que je la vois encore comme si c’était hier : totalement transie d’attente, elle me regardait en lançant un impatient « Est-ce que tu as quelque chose pour moi ? » Après avoir reçu la lettre que je lui tendais, j’ai eu droit à des « Wouaw, merci facteur, je t’adore ! » Facteur, cela représentait quelque chose alors, comme moyen de communication, avec un rôle très important de relais des relations humaines, à l’époque c’était extraordinaire.

Pour payer les factures, la logique était la même, nous étions alors primordiaux. Il n’y avait évidemment pas de systèmes de paiement automatique. Payer l’eau et l’électricité, par exemple, ça passait par nous… Durant notre tournée, nous apercevions des affichettes aux fenêtres, avec lesquelles le public signalait son besoin du facteur. On entrait chez les gens, on prenait le bulletin de versement et l’argent, et on payait pour eux. Notre rôle était éminemment social, et comme on entrait chez tout le monde, tout le monde nous connaissait. On savait tout ce qui se passait dans un quartier, dans un village. On était au fait de tout, et on rendait des services aux gens tous les jours, on connaissait la famille, les enfants on les voyait grandir. Rien qu’en l’évoquant avec vous, je me rends compte à quel point cela semble très loin, tout ça. Aujourd’hui, alors que les zones sont bien plus grandes, je connais peut-être trois personnes… Trois personnes à qui je parle !

Autre exemple encore : on payait les pensions, en liquide. Les gens nous attendaient avec un immense sourire, sur le mode « Je vais avoir mes sous pour le mois ». « Bonjour facteur, viens, assieds-toi, voilà une tasse de café ». On pouvait même recevoir régulièrement des pourboires. Toutes ces fonctions du métier de facteur, progressivement, ont quasiment complètement disparu. Personnellement, j’ai perçu une grosse étape, dans ces changements, au moment du passage à l’euro. Outre que les gens, subitement, étaient perturbés et ne connaissaient plus la valeur de l’argent, avec une nécessaire période d’adaptation, ce changement de la monnaie se passait en parallèle avec l’arrivée de l’informatique dans notre quotidien. Toutes les dimensions de service public ont progressivement perdu de leur importance, jusqu’à disparaître. En outre, tout cela se passe dans un processus accompagné de l’augmentation d’une certaine agressivité envers les facteurs…

De la part du public ?

Hélas oui. Il faut comprendre que les changements, dans la nature de nos tâches, peuvent entraîner des évolutions à tous les niveaux. Au sujet de l’agressivité, outre la disparition de nos rôles sociaux qui nous rapprochaient des gens, il suffit de se pencher sur la nature de ce qu’on apporte au public, principalement, de nos jours… Nous plaçons quoi, désormais, dans la boîte aux lettres des gens ? Essentiellement des factures. En quelque sorte, nous sommes de plus en plus réduits au rôle d’« apporteurs de mauvaises nouvelles ». On peut également citer les publicités, dont la présence a été exponentielle. J’ai bien dû constater qu’on est là-dedans : « Tu m’emmerdes avec tes pubs ! ».

Le marché du colis a explosé, également, dans un monde où tout va trop vite. La personne a commandé un produit, qu’elle a payé. Ensuite, son attente fonctionne, en quelque sorte, comme si elle était au magasin. Quand on arrive, il faudrait en fait que la marchandise soit déjà là depuis longtemps. Nous évoluons aujourd’hui, réellement, dans des situations et des rythmes de fous. En conséquence, nous encaissons régulièrement l’agressivité de la part des gens : « Je devais l’avoir hier ! » Mais nous, facteurs, ne sommes pas responsables de ça, on ne peut apporter que ce qui est arrivé au dépôt. Donc oui, les dimensions de service public, nos rôles sociaux et les contacts avec le public, tout ça a disparu.

Entre 1989 et 2000, grosso modo la période où vous vivez encore le rôle social prépondérant évoqué ici, comment caractériseriez-vous l’ambiance dans l’entreprise ? La hiérarchie le considérait comment, ce rôle ?

Ça ne posait aucun problème. C’était tout à fait normal, et ça faisait partie de notre métier. Même si le big boss avait voulu supprimer le temps du café chez la personne, par exemple, ça aurait été compliqué, car ça faisait simplement partie du contact avec le public. Forcément, nous devions entrer chez les gens pour réaliser une série d’opérations, alors ils nous offraient quelque chose à boire, à grignoter, le temps d’effectuer l’opération… C’était surtout simplement une question de savoir vivre entre humains. Et puis, le chef, souvent il l’avait simplement vécu lui-même, ce métier et ses caractéristiques. Des facteurs sont devenus chefs-facteurs, puis sont montés dans l’entreprise et ont eu un parcours personnel dans le métier. Ils l’ont connu, ce contact avec le public. Vraiment, c’était simplement une évidence. Aujourd’hui, les cadres de l’entreprise n’ont souvent plus rien à voir avec la poste et le métier de facteur.

Au sein des changements, le gros morceau tient dans les réorganisations des tournées. Au début des années 2000 arrive le système Géoroute (2), une planification informatique des tournées visant, annoncent les autorités, à « rationaliser » le temps de travail, à l’adapter au plus près des besoins en termes de volumes de courrier.

C’est exactement ça, c’est le leitmotiv : il faut ra-tio-na-li-ser. Le premier Géoroute constitue en effet le grand tournant et depuis, tous les deux ans, il faut rationaliser à nouveau, avec une nouvelle version de Géoroute. Bien sûr, à la base de la réorganisation, il y a une donnée concrète, liée au volume de courrier en diminution. Le papier prend moins d’importance puisqu’on se retrouve de plus en plus dans des formules de communication électronique. Je ne peux pas dire si le volume de courrier baissait déjà énormément au moment de la mise en place de Géoroute, mais ça baisse en tout cas progressivement, depuis des années.

Quand je vois les tournées d’aujourd’hui, face à ce que je réalisais à mes débuts, ça n’a absolument rien à voir. Maintenant, j’ai plus de mille boîtes aux lettres, je distribue plus de mille foyers… Il y a trente ans, j’avais 250 boîtes tout au plus. Et j’étais chargé comme une mule. On avait du poids, jusque 30 ou 35 kilos dans la sacoche, car on partait avec des journaux gratuits, et puis surtout des paquets de lettres. Aujourd’hui, j’ai un véhicule, que j’arrête pour faire des boucles à pied, avec un courrier qui tient sur mon bras, pubs comprises… À tailles inchangées, les tournées prendraient donc nécessairement moins de temps.

Cependant, ces programmes de réorganisation intègrent uniquement des préoccupations d’économie de temps et de rentabilité, ils ne prennent en rien en compte les caractéristiques de service public, ou des éléments de vie sociale. Rationaliser, dans l’esprit des nouveaux responsables de l’entreprise, c’est une certitude, cela signifie principalement économiser partout.

On pourrait carrément penser que les programmateurs imaginent avoir affaire à des robots.

Bien sûr. On observe réellement une organisation d’obsessionnel, en entrant des tas de paramètres pour calculer le temps de tournée pour le facteur, à la seconde près : le kilométrage, le relief du sol… ou le nombre de marches jusqu’à la boîte aux lettres ! De fait, dès la base de l’élaboration de ce type de système, toute dimension humaine est simplement rayée de la carte de l’organisation, ça ne vise qu’à traquer des gains de productivité.

Et le changement de notre métier tient dans la conjonction de différents éléments, car ces systèmes techniques accompagnent, par exemple, les changements radicaux au niveau des banques, où toutes les opérations doivent progressivement se réaliser électroniquement, en ligne. Nous ne sommes plus utiles non plus sur ce terrain-là, J’ai évoqué les pensions tout à l’heure, on ne les paie plus à domicile aujourd’hui. À l’époque où je démarre, en 1989, nous effectuons ce travail durant le mois entier, par types de pension. Pour chaque catégorie, cela peut prendre parfois plusieurs jours, notamment en raison de la limite dans la somme d’argent présente dans la sacoche, par sécurité. Je ne me souviens plus exactement du schéma, mais par exemple le premier du mois on démarrait le paiement des couples de pensionnés, le 6 des indépendants, le 15 des pensions du chemin de fer, le 25 des pensions handicapés, etc. Tout le mois on payait, et on recommençait, forcément, le mois suivant.

Prenons encore un autre exemple : l’apprentissage du métier. Là aussi, tout a changé. Lorsque j’ai commencé, j’ai fait trois semaines d’apprentissage en accompagnant un collègue. Trois semaines ! Aujourd’hui, les nouveaux disposent d’un malheureux jour pour se mettre à niveau. Il ne faut donc pas s’étonner si des problèmes apparaissent…

Rétrospectivement, comment résumeriez-vous ce Géoroute ?

Les concepteurs suivent la diminution du courrier, ils se disent « Le gars a moins à faire, donc je peux supprimer une tournée, et grossir celles des autres », point barre. Géoroute, c’est la chaise musicale pour les facteurs. On se lève des chaises, on tourne et le patron enlève une chaise. Il coupe la musique et hop, un facteur ne peut plus s’asseoir ! C’est exactement ça qu’ils font. S’il y a trente facteurs sur une zone, et qu’un d’eux part à la pension, ils vont répartir des morceaux de sa tournée, une partie à celui-là, une autre à celui-là, et encore une autre à un troisième… On avait trente facteurs, on n’en aura plus que vingt-neuf, pour eux c’est bon. Puis au round suivant, on n’en a plus que vingt-huit, puis au suivant vingt-sept, et ainsi de suite. Ils voient uniquement ça, c’est leur unique préoccupation.

Les mises à jour de Géoroute sont régulièrement accompagnées de conflits sociaux. Des mouvements de contestation des travailleurs éclatent, des grèves parfois très larges, ou plus circonscrites, lors desquelles les travailleurs expliquent n’en plus pouvoir de n’être plus des humains, mais des variables d’ajustement.

Oui, car les problèmes s’accumulent, d’une fois à l’autre. Les travailleurs sont en difficulté avec la phase précédente, et paf on leur annonce une nouvelle phase de réorganisation. Ça va encore s’aggraver ! Donc bien entendu des mouvements de grève éclatent à chaque annonce.

Cela dit, personnellement je ne suis pas spécialement partisan de faire grève… à la poste. Chaque secteur est différent. Explication : le chauffeur de bus en grève, il dit : « Je ne roule pas ». Il ne sort pas du dépôt, point. Il emmerde une série de voyageurs, pour faire pression sur le monde politique et les patrons, mais à lui ça ne pose pas de problème. Sa journée n’est pas payée, certes, elle va l’être par le syndicat pour partie, mais le lendemain il remontera dans son bus pour effectuer simplement sa nouvelle journée. À la poste c’est différent car le courrier, le lendemain, on va devoir le porter. Et les travailleurs vont se crever, durant huit jours, pour résorber le retard, se remettre à flot des jours de grève. Je suis syndiqué, mais je n’ai pas spécialement envie de m’auto-enfoncer le lendemain. Nous, le boulot on va devoir le faire quoi qu’il arrive, en plus de la tournée du jour, et forcément on ne va pas nous payer en double. Nous sommes ici dans un secteur où la grève est, disons, « problématique », il faudrait selon moi élaborer d’autres idées d’actions, différentes et adaptées.

Les évolutions à la poste ont pesé sur votre moral ?

L’évolution, en soi, je pense qu’elle est normale, enfin je veux dire qu’une évolution est normale, les choses changent autour donc des adaptations ne sont pas incongrues, bien entendu. Par contre, si ça se réalise au détriment de l’humain, ce n’est pas normal. Aujourd’hui, c’est très clair, l’évolution s’oppose aux dimensions humaines du travail.

Les changements évoqués tout à l’heure, en effet, ça plombe le moral, pour moi comme pour les collègues. Il y a trente ans, on travaillait dans la bonne humeur. J’allais à la poste le cœur léger, je n’aurais pas pris un congé-maladie, mon boulot me plaisait. Je m’amusais avec mes collègues. Le temps que nous passions à trier le courrier, en début de service, c’était génial, on se chambrait, on rigolait, c’était l’ambiance. On passait deux heures et demie ensemble, le matin, assis l’un à côté de l’autre, et on triait ensemble, c’était un moment collectif de travail. Comme je l’ai signalé, tout arrive à présent pré-trié, mais lorsqu’il faut passer à ce qu’il reste de préparation des tournées, placer le courrier dans les slots, nous ne sommes plus côte à côte, mais dans des sortes de « loges individuelles ». Il est possible de se parler mais ce n’est plus la même chose, sans vis-à-vis… On dirait que la logique est d’individualiser à outrance le travail, tout semble fait pour nous isoler.

Après cette phase de travail collectif, on partait dans la localité, on se marrait également avec le public, le plus souvent, en déposant le courrier ou avec les personnes chez lesquelles il fallait effectuer des opérations. Nous nous retrouvions entre collègues en fin de service. Et puis surtout, on travaillait vraiment pour le public, sans ressentir de préoccupations de rentabilité. Il s’agissait vraiment d’un service public. Aujourd’hui, les entreprises sont privatisées, et quand elles ne le sont pas, ou pas encore, les logiques du privé dominent malgré tout l’organisation du travail. Le privé, on le sait, est prêt à tout pour faire son beurre. Lorsqu’on travaille pour un service public, l’argent et les moyens financiers servent le bien public. Dès qu’il y a des actionnaires privés, on sert avant tout le compte en banque de ceux-ci.

Le service rendu aux gens par les facteurs, ou d’autres métiers des secteurs publics, il ne rapporte rien à l’actionnaire. Donc, lui, il n’en a rien à cirer de ces dimensions humaines, utiles pour les habitants du village où nous travaillons, et utiles pour notre bien-être au travail. L’actionnaire, il s’en tape totalement qu’on aille chercher des médicaments à la pharmacie pour une vieille dame qui ne sait plus se déplacer. Il s’en fout de ça, ça ne rapporte rien. Et tant pis si la dame ne connaît peut être personne d’autre pour réaliser ce service, humainement fondamental, voire vital. Et si elle a un problème grave, personne ne la découvrira, la dame, ou alors trop tard… Ces mentalités apparaissent dans tous les secteurs, et c’est présenté partout comme une nécessité, il faut « rationaliser ». Et ça déshumanise nos vies.

S’il fallait résumer les évolutions en quelque mots, comment présenteriez-vous leurs effets sur vous et vos collègues ?

Je peux résumer comme ceci : il y a trente ans, j’étais dans un bureau de poste, je connaissais tous mes collègues, tous mes collègues me connaissaient, et cette ambiance déteignait sur notre vie privée. Car la vie sociale, à côté de la vie professionnelle, était également enrichie par cette ambiance positive de travail. Si je devais déménager le samedi, dix collègues étaient présents pour le faire, et le déménagement était fait en deux temps trois mouvements. La vie, quoi… Rien de plus naturel… Aujourd’hui, le gars qui travaille à côté de moi, je ne connais pas son nom, je ne sais même pas qui il est !

Ça a l’air bien noir, mais c’est le triste constat à réaliser… J’ai encore quelques « vieux » collègues, qui ont vécu cette évolution avec moi, mais on nous « explose », on dirait que la volonté est de casser les éventuels groupes, comme si les organisateurs se disaient « Ha, tu connais celui-là ? Hé bien on va mettre son casier là-bas, au bout, loin du tien, tu ne pourras plus que le croiser de loin… » C’est dingue, pour moi, de constater ça.

L’organisation n’est pas du tout réfléchie, c’est évident, pour favoriser le contact des travailleurs, par affinités ou ancienneté. Mais à côté de ça, on nous organise des réunions de « bien-être au travail », où les big boss vont expliquer qu’il faut respecter ses collègues, bien ranger ses containers, ses bacs, etc. Ne pas fumer dans la camionnette, car ça pourrait incommoder l’utilisateur suivant. Des choses a priori logiques, qui se font d’elles-mêmes, quand on vit en groupe. Nous faisons face à un éclatement des éléments de vie collective, de la vie entre collègues, et au gommage des dimensions sociales du métier. Ces évolutions sont en outre observables dans tous les domaines, dans tous les secteurs de la société.

Y compris dans les métiers liés aux soins de santé. Les infirmières, par exemple, applaudies pendant la pandémie de Covid, sont simplement retournées, dans l’indifférence générale, à la rationalisation scandaleuse des secondes gagnées par des logiques managériales du privé. On nous avait pourtant promis un « monde d’après », plus humain… (3)

Votre exemple illustre bien l’aspect général de cette évolution : partout l’humain disparaît. Bien entendu, avec les collègues nous avons encore de bons moments, parfois, mais en fait nous n’avons plus le temps. On ne nous dit pas de ne pas aller à la pharmacie pour dépanner Madeleine, mais ça nous sera rendu impossible. L’organisation est donc, en plus du reste, sournoise et hypocrite.

L’humain est toujours là, sous-jacent, les gens n’ont pas tous subitement changé en mal… Mais tout est fait pour l’étouffer, pour que les dimensions humaines ne puissent plus s’exprimer. La méthode de travail imposée empêche simplement le développement d’une dimension humaine. Par ailleurs, nous ne l’avons pas encore évoqué, mais les outils imposés dans notre travail permettent de nous suivre en direct. Si on s’arrête dix minutes pour aider quelqu’un, potentiellement le patron peut le savoir.

La technologie est utilisée pour le contrôle du travailleur ?

C’est évident. Auparavant, une fois parti en tournée, j’étais mon propre patron. Je faisais mon boulot, il devait être fait, et il était fait, à ma sauce. De temps en temps, le chef facteur venait contrôler, il passait sur la tournée, regardait si on avait bien son képi, si la pochette de banque était bien attachée, etc. Ce type de contrôle existait, mais le facteur était son propre patron sur la tournée… Aujourd’hui, l’informatique nous suit. Le véhicule, par exemple, il est pucé. Les appareils avec lesquels nous délivrons les recommandés, ils sont pucés. Si la hiérarchie le désire, elle peut savoir exactement où nous sommes, combien de temps nous sommes à l’arrêt. Ils peuvent contrôler la vitesse de distribution, le trajet de la tournée… Bien évidemment, on ne nous dira jamais « vous êtes suivis à la trace », mais tous les travailleurs sont au courant que ça fait partie des possibilités de ces technologies. Je ne sais donc pas si – et comment – ils vérifient, mais tout est en tout cas prévu et minuté à la seconde près (4).

Pour délivrer un recommandé, nous disposons d’une minute trente ! Interdit d’attendre une seconde de plus après avoir sonné à la porte, au-delà on repart et la personne doit aller au bureau de poste le plus proche, c’est à dire souvent de plus en plus loin. Bien entendu, dans cette planification, personne n’a pensé à la dame qui a du mal à s’extirper de son fauteuil, doit parcourir tout le couloir avec une tribune, pour ensuite seulement ouvrir la porte… Nous y revenons donc, dans toutes les dimensions : une organisation au détriment de l’humain.

Parmi les logiques du privé, vous avez évoqué les actionnaires, mais nous pouvons également parler des salaires des managers. Il s’agit de sommes hallucinantes, qui accompagnent la libéralisation progressive de l’entreprise.

Hallucinant, oui. Et même s’ils sont fautifs dans leur travail, ils partiront avec des parachutes dorés. L’écart entre le salaire du boss et le nôtre est dingue, et évidemment, le bas de l’échelle, c’est nous. Et en cas de problèmes pour la poste, qui va se faire taper sur les doigts ? C’est nous. Ces gens n’ont plus rien à voir avec la poste, ni avec le métier de facteur. Ils gèrent une entreprise de fast-food, ensuite une chaîne de magasins, puis ils débarquent à la poste. En voyant les salaires des managers, les travailleurs sont dégoûtés, c’est clair. Comme pour les revenus des actionnaires, nous sommes dégoûtés. Avant, notre travail servait la collectivité, aujourd’hui nous travaillons pour être « performants ». Et performants, ça signifie engranger des bénéfices pour des actionnaires et pour les salaires des managers, point.

Nous le vivons très mal, bien entendu. Comment voulez-vous continuer à vous investir de la même façon ? C’est évidemment impossible. Humainement : c’est impossible !

Les constats sont durs…

Pour raisons familiales, je travaille désormais à mi-temps. Ça me permet aussi de mieux me consacrer à une activité d’indépendant complémentaire. Mais après plus de trente ans de carrière, ça me convient. Dans l’absolu, je ne pense pas être encore capable de prester un temps plein aujourd’hui. Je dois bien le reconnaître, je suis plutôt désabusé. Travailler à la poste est un métier que j’ai adoré, que j’aime toujours malgré les changements, mais j’ai été forcé d’avoir l’intelligence de m’adapter aux changements. Je m’explique. Lorsqu’il faut faire face à des changements de cette nature, avec notamment des Géoroute en chaîne, c’est un peu comme si on nous disait : « Tu es toujours parti au boulot à pied, mais demain tu dois prendre le bus ». Toi, tu veux continuer à pied puisque tout s’est toujours bien passé, mais en face on insiste : « Tu dois prendre le bus ». Alors, on peut vouloir bloquer le bus, mais on risque bien de le prendre en pleine face, ça fait mal. Ou alors on y va, soit en râlant en permanence, soit, la mort dans l’âme, en essayant de se sentir le moins mal possible dedans…

Parmi mes collègues, certains sont partis, ils n’ont pas « pris le bus ». Ils n’ont pas voulu, pas pu, s’adapter. D’autres continuent en étant mal, très mal, très aigris. Je les comprends mais moi, je ne veux pas me lever le matin pour aller bosser avec des pieds de plomb, être totalement malheureux tout le temps… Jusqu’à présent, j’arrive à me dire « Allez, on y va ». Je ne peux plus discuter avec mon collègue ? Je continue à y aller, je ne parle plus à personne, mais je fais mon boulot. Des chefs me signalent qu’on ne m’entend plus, je ne raconte plus de blague, je réponds simplement avoir perdu l’envie. Ils nous bousillent à petit feu, alors c’est bon : je fais le boulot et puis voilà. Si on a des reproches à me faire, pas de problème on en discutera, mais jusqu’à preuve du contraire, il n’y a pas de problème avec moi. Mon boulot est fait, correct, pico bello.

Les évolutions ne me font pas plaisir, j’aurais préféré continuer comme avant, j’adorais ça mais je n’ai plus de contact avec les gens. Comment faire ? J’ai dû me tourner vers autre chose, d’autres plaisirs, et je me suis simplement mis à observer un peu plus la nature, à regarder autour de moi, à me connecter à l’environnement dans lequel j’évolue… Voilà, j’ai bien dû tenter de le vivre comme ça. Mais c’est solitaire, en effet, il ne s’agit plus de contact social.

Pour terminer, en plus de trente ans de travail, quel est votre meilleur souvenir de facteur ?

Pour terminer, en plus de trente ans de travail, quel est votre meilleur souvenir de facteur ?

Deuxième bon souvenir, énorme celui-là, bien plus encore : il y a quelques années, mon fils a été touché par une maladie très grave. Au bord de la mort, il a été hospitalisé à Bruxelles pendant six mois. Et là, mes collègues m’ont donné des heures de congés, sans hésiter ils ont réagi de cette manière : « Je lui donne mes vingt heures, mes trente heures… » Même les jeunes : « Je n’ai pas beaucoup d’heures, mais je veux bien t’en donner une… » (5). J’ai pu rester à l’hôpital avec mon fiston. Ça, vraiment, ça n’a pas de prix. C’est réellement le plus grand souvenir de ma vie de facteur.

- Par Gérald Hanotiaux (CSCE)

(1) « Sloter » est un néologisme des facteurs signifiant déposer le courrier dans les cases d’une étagère, dans l’ordre prévu de distribution sur le trajet de la tournée.

(2) GéoRoute est un logiciel canadien, acheté par La Poste au début des années 2000 afin de réorganiser les tournées des facteurs. Pour une description de ce système, lire en p.XXX.

(3) Pour cette même rubrique de récits de vie dans le monde du travail, nous avons rencontré une infirmière en soins palliatifs. Elle nous décrivait comment, même dans ce métier très spécifique où l’humain est nécessairement au centre des préoccupations, des technocrates agissent pour supprimer les dimensions humaines du travail. Les questions de rentabilité pour les actionnaires s’insinuent donc dans toutes les dimensions des métiers de santé, et poursuivent les individus jusqu’aux portes de la mort. Lire « Quelle considération pour les soins infirmiers ? » et « Les soins palliatifs, entre passion et difficulté » Ensemble n° 94, Septembre 2017, pages 20 à 27.

(4) Le permanent syndical de la Centrale générale des services publics (CGSP), secteur poste, évoque également ces systèmes technologiques (lire en p.XXX).

(5) Notre témoin évoque ici une disposition introduite dans la législation en 2017. « La loi sur le travail faisable et maniable introduit un cadre légal permettant d’organiser au sein de l’entreprise un système de don de congés conventionnels. On entend par « don de congés », la possibilité pour un travailleur qui dispose de jours de congés conventionnels dont il peut disposer librement, d’y renoncer au bénéfice d’un autre travailleur de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 21 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ». Texte de présentation de la « Loi concernant le travail faisable et maniable », du 5 mars 2017, sur le site du Service public fédéral Emploi, travail et concertation sociale.

https://emploi.belgique.be/fr/themes/jours-feries-et-conges/don-de-conges-conventionnels