Pour la solidarité, Contre L'exclusion

chômage

Statut cohabitant : sexiste, mesquin, désastreux et réactionnaire

Les campagnes pour la suppression du statut cohabitant se multiplient ces derniers temps. Elles n’ont en réalité jamais cessé depuis plus de quarante ans.

La Ligue des Familles avait mené en 2018 une campagne « Ensemble sous le même toit – Taux cohabitant : le coût de la solidarité des familles ». L’an dernier, le PAC et le MOC-Ciep avaient fait de même sous le slogan « Statut de cohabitant.e : 100% perdant.e ! » (1) L’aspect de ce statut le plus dénoncé est son caractère foncièrement défavorable aux travailleuses sans emploi, dans le régime chômage comme dans l’aide sociale des CPAS, puisque, jusqu’il y a peu, ces femmes étaient très majoritaires à en faire littéralement les frais. Tant il est vrai que, dans beaucoup de familles, si l’un de deux conjoints doit « rester au foyer », notamment pour s’occuper des enfants, c’est classiquement la femme qui « se sacrifie », sous la pression de la tradition familialiste encore très prégnante, mais aussi et surtout du fait de la disparité persistante des revenus sous l’angle du genre, le mari ou le compagnon bénéficiant le plus souvent d’un salaire supérieur à celui que son épouse ou compagne reçoit, ou peut espérer. Une dimension sexiste du statut cohabitant, et donc féministe du combat contre celui-ci, qui est assez unanimement reconnue et donc abondamment documentée. Aussi, dans cette analyse, nous développerons plusieurs autres axes moins souvent évoqués, mais tout autant intolérables, et en lien direct avec la spécificité de notre association, la défense des droits sociaux, et de nos concitoyens les plus vulnérables, à travers nos deux campagnes principales : « Stop Chasse aux Chômeurs » et « Pour des CPAS garantissant le droit à la dignité humaine ».

Une paradoxale et peu réjouissante « parité » en vue ?

Nous parlons au passé de la surreprésentation des femmes parmi les cohabitant-e-s. En effet, en 2022, pour les chômeurs complets indemnisés demandeurs d’emploi (CCI DE), les cohabitants étaient à 49,28 % des hommes et à 50,72 % des femmes. Du fifty fifty ou quasi. Cependant, parmi les femmes CCI DE, les cohabitantes étaient 51,04 % pour seulement 39,37 % de cohabitants parmi les hommes CCI DE.

A la mutuelle, en incapacité primaire (maximum un an de maladie, période de salaire garanti comprise), il y a un tout petit peu plus d’hommes cohabitants (51%). Ensuite, quand la maladie dure plus d’un an, ce sont les femmes qui deviennent majoritaires (60%). Malheureusement, les données croisées (par exemple femmes cohabitantes) sont moins facilement disponibles à l’INAMI ou dans les CPAS qu’à l’ONEm. On sait ainsi que 55% des bénéficiaires du Revenu d’intégration sont des femmes mais on ne connaît pas facilement le nombre de femmes cohabitantes. Et comme les ménages monoparentaux concernent plus les femmes et que c’est plus souvent la femme qui est titulaire du RI famille, même quand elle est en couple, les chiffres sont à prendre prudemment.

Plusieurs facteurs ont mené à cette relative parité entre femmes et hommes, en tout cas dans les chiffres :

– La crise financière et économique de 2007-2008 a plus frappé des secteurs traditionnellement « masculins », et donc grossi les rangs des chômeurs par rapport à ceux des chômeuses (55,75 % des CCI DE en 2022 sont des hommes).

– La progression continue de la participation des femmes au marché du travail, une tendance lourde qui, malgré la crise et les discriminations dont elles font l’objet, se confirme au fil des décennies. L’écart de taux d’emploi entre les femmes et les hommes sans enfants, qui était de 28,5 % en 1986, a aujourd’hui disparu. Celui entre les femmes et les hommes avec enfants est passé de 42 % en 1986 à 14 % en 2021. (Lire l’article)

– L’explosion du phénomène des « familles monoparentales », dont on sait que plus de 80 % d’entre elles sont en fait des femmes seules avec enfant(s), qui a fait passer beaucoup de femmes de la catégorie cohabitante à celle de chef de ménage.

– La limitation à trois ans des allocations d’insertion a concerné à 58,08 % des femmes, elles sont plus de trente mille à avoir disparu des statistiques, les deux tiers environ étaient au statut cohabitant.

C’est la combinaison de ces éléments qui explique le rééquilibre « genré » au sein des victimes de ce statut de malheur.

Une quintuple contestation

Nous ne pouvons que nous réjouir du fait que deux des principaux acteurs sociaux, l’un du monde laïque et socialiste, l’autre du monde chrétien (qui avaient déjà mené de concert une campagne contre les préjugés démagogiques antichômeurs) aient pris cette initiative, relayée par un large éventail d’associations et mouvements. En effet, notre Collectif a dès l’origine contesté le statut cohabitant, comme en témoigne notamment le dossier de couverture que nous y avons consacré déjà fin 2008 (2), dans le cadre de notre campagne pour le relèvement de toutes les allocations sociales au seuil de pauvreté. Une proposition de loi en ce sens avait même été déposée en 2009, en coopération avec le CSCE, par la députée Ecolo Zoé Genot. Le président de la commission des affaires sociales de l’époque, un certain Yvan Mayeur, y avait coupé court en taxant le texte proposé de « tract électoral Ecolo» (sic). On se doute qu’après un tel « accueil », cette proposition pourtant dûment étayée et rigoureusement chiffrée quant à son possible financement, est restée lettre morte.

Nous ne nous sommes cependant pas avoués vaincus et avons inlassablement poursuivi depuis lors le combat pour la suppression du statut cohabitant, en revenant très régulièrement à son sujet dans nos colonnes (3). Avec une critique fondée sur cinq axes essentiels :

– le premier purement factuel, réfutant l’argument massue censé justifier l’existence de ce statut, à savoir « les économies d’échelle » que conférerait le fait d’habiter à plusieurs, et de partager ainsi les frais du ménage « de fait » qu’il constitue avec son ou ses cohabitants;

– le deuxième sous l’angle socio-économique, soulignant les effets dévastateurs qui découlent de ce statut pour celles et ceux qui en sont les victimes ;

– le troisième, du point de vue des autres discriminations moins connues qui frappent les cohabitant-e-s;

– le quatrième sur le plan des droits humains et démocratiques les plus élémentaires que ce statut bafoue;

– et enfin, le cinquième, contre le non-respect des droits sociaux, du modèle social belge et, en son sein, de la spécificité du régime de la Sécurité sociale… qu’enfreint allègrement le statut cohabitant.

Cohabiter : un « régime de caserne ?

La première chose à dire, face à cette équation « cohabitation = avantage financier » est qu’elle n’est certes pas entièrement fausse, mais en tout cas faussée… et des plus douteuses. Prétendre que le fait de vivre à plusieurs diminue, pour ne pas dire divise, d’autant les frais liés au logement : loyer, mais aussi chauffage, énergie, téléphonie et internet… et donc autoriserait à raboter « proportionnellement » les revenus de remplacement alloués, est un calcul d’apothicaire aussi mesquin que fallacieux. Car, bien évidemment, ces cohabitants ne vivent pas ensemble au « logis » à toute heure de la journée et de la nuit. Ni au même rythme : on ne se lève ou ne se couche pas au son du clairon, tout comme on ne procède pas à « l’extinction des feux » sur un coup de sifflet, en coupant tous en même temps le chauffage, la lumière et la TV ou l’ordinateur, selon un couvre-feu digne de la caserne… Aussi, si ce partage d’un logement permet effectivement des économies d’échelle (c’est même souvent la raison et le but déclaré de ce type de cohabitation), ce n’est évidemment pas dans de telles proportions ! Mais bien d’autres aspects encore contredisent l’approche grossièrement « arithmétique » de cette estimation, qui voudrait qu’habiter à deux réduit individuellement par deux les coûts induits, par rapport à un logement d’un seul occupant.

Le réel et égalitaire partage des frais du « ménage » ?

Tout d’abord parce que rien ne « garantit » que, entre les divers occupants, les divers frais liés à l’habitation soient équitablement répartis, ni encore moins les ressources disponibles de chacun-e d’entre eux. C’est l’une des objections premières opposées par le mouvement féministe à cette façon commode qu’ont les pouvoirs publics de considérer l’ensemble des revenus du ménage comme s’ils profitaient égalitairement à chaque membre de celui-ci, et singulièrement entre conjoints. Or, de nombreuses études prouvent que, trop souvent encore, au sein du « foyer », ce sont les hommes qui ont de facto le pouvoir, y compris économique, et se taillent donc la part du lion dans la jouissance du budget censément « commun »… Quand ce n’est pas, de plus, en refusant inversement de participer à certaines dépenses pourtant indispensables à l’entretien de la famille, mettant leur femme dans l’obligation d’y pourvoir sur ses propres deniers (ou avec ce qu’ils ont daigné laisser sur le compte du ménage).

Une discrimination financière, mais « pas que »…

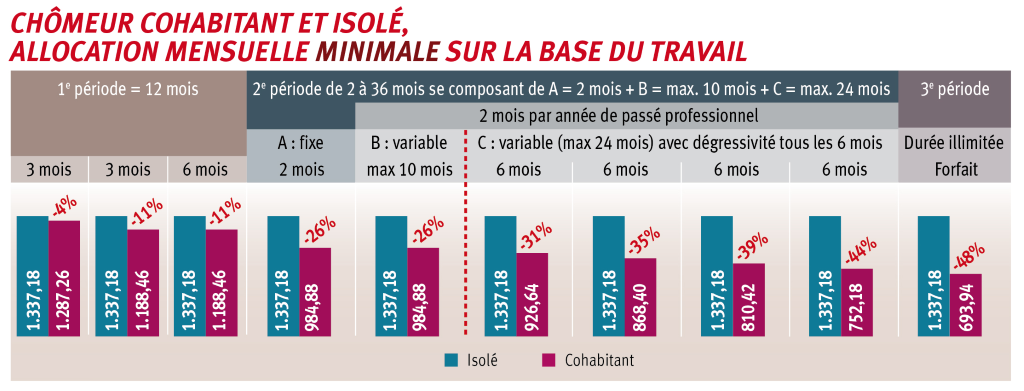

Si l’aspect le plus évident – et choquant – de la discrimination que représente le statut cohabitant, comparativement au statut isolé, est le taux d’indemnisation scandaleusement réduit qui en est la conséquence « automatique », alors qu’on parle ici de revenus qui sont déjà, dans la plupart des cas, inférieurs au seuil de pauvreté (Lire l’article et le graphique), ce n’est pas le seul, loin de là. En particulier en chômage.

Avant 2004, les chômeuses-eurs cohabitant-e-s étaient les seul-e-s concerné-e-s par une mesure de fin de droit : ils/elles perdaient leur allocation si leur durée de chômage était « anormalement longue », soit plus de 1,5 fois la durée moyenne de leur bureau de chômage. C’était le célèbre « article 80 ». Celui-ci a été remplacé en 2004 par « l’activation du comportement de recherche d’emploi » sous le gouvernement Verhofstadt II. Via ce plan initié par le ministre Vandenbroucke, le gouvernement a inauguré une façon étrange de mettre fin à une discrimination : dorénavant tous les chômeurs, et plus seulement les cohabitants, avaient le droit d’être exclus définitivement. Plus de 50.000 personnes ont ainsi été exclues définitivement du chômage et les sanctions temporaires ont été beaucoup plus nombreuses. Un « traitement de faveur » restait néanmoins réservé aux cohabitant-e-s : ils/elles étaient sanctionné-e-s plus vite et plus fortement que les autres.

Le gouvernement Di Rupo a poursuivi cette nouvelle méthode. Là où auparavant, seul-e-s les chômeuses-eurs cohabitant-e-s tombaient au forfait en fin de dégressivité, depuis 2012 cette dissociation de l’allocation par rapport au salaire perdu est appliqué à toutes les catégories. On vous rassure, les cohabitant-e-s restent frappé-e-s plus vite et plus fort. (Lire l’article)

Le gouvernement Di Rupo a fait de même avec celles et ceux qui ne bénéficient que des allocations d’insertion (ex- « allocations d’attente ») octroyées sur la base des études : la fin de droit concerne tout le monde mais les cohabitant-e-s la subissent plus vite.

Personne n’accepte de vivre dans des cagibis surpeuplés...

Ensuite, parce que, quand la cohabitation est plus qu’un « simple » hébergement de « secours », proposé par une personne invitant temporairement chez elle une autre n’ayant plus de « chez soi », mais plutôt une entraide, autrement dit le choix fait en commun d’un soutien mutuel et durable entre deux personnes (ou plus), le plus fréquemment ces dernières vont opter pour un lieu relativement plus spacieux. Car une chose est d’offrir quelque temps l’hospitalité à un tiers dans un studio exigu et conçu pour un seul occupant, avec par exemple la personne « recueillie » dormant sur le canapé du living, une autre est de se lancer ensemble dans une cohabitation sur une plus ou moins longue période, une aventure par définition hasardeuse si c’est avec des partenaires qui ne sont pas des proches, notamment sous l’angle de la promiscuité, du manque d’intimité, etc.

… sauf les SDF et les sans-papiers qui n’ont guère d’autre choix

Aussi, pour éviter autant que possible ces problèmes, et mettre un maximum de chances de leur côté, chaque fois qu’ils en ont les moyens, les futurs cohabitants « économiques » choisiront un logement comportant au moins deux chambres à coucher (ou plus, en fonction du nombre de présents). Tout comme d’ailleurs, lorsqu’un couple décide d’habiter ensemble par choix amoureux, il le fait presque toujours en cherchant un nid plus grand que leurs domiciles antérieurs respectifs, dont ils se contentaient jusque-là. Une volonté de confort et d’intimité bien compréhensible, et plus nécessaire encore s’il s’agit d’un accord passé entre simples « compagnons (ou compagnes) de misère », sans lien affectif particulier. Autrement dit, la nécessité d’un espace vital minimum pour chacun-e des partenaires au sein des cohabitations (on songe au titre fameux d’un livre culte de Virginia Woolf : « Un lit à soi », qu’elle reprendra sous une forme encore plus « exigeante » quelques années plus tard, en revendiquant « Une chambre à soi » atténue sérieusement l’économie d’échelle par rapport à la vie en solo. En tout cas, une chose est sûre : le gain réalisé n’est certainement pas du simple au double, comme le présuppose arbitrairement le raisonnement implicite censé légitimer l’application du taux cohabitant, bien plus misérable, lequel avoisine dans la dernière période d’indemnisation du chômage les 50 % du taux isolé (51,90 %), alors qu’en CPAS, dès le 1er jour, le bénéficiaire cohabitant reçoit deux tiers (66,67 %) de l’isolé.

La cohabitation, surtout contrainte : loin d’être toujours « avantageuse » !

Cette dimension (c’est le mot) de besoin d’un espace décent, respectant la sphère personnelle des (co)habitants, renvoie directement à un autre aspect négatif, non pris en compte dans cette vision purement « comptable », présentant la cohabitation sous un jour unilatéralement positif, comme un état « profitable », et même censément « enviable », par rapport aux chômeurs isolés. A savoir la gêne et les désagréments que ce partage « envahissant » impliquent souvent, a fortiori quand il s’agit d’un pis-aller et non d’un libre choix.

Outre le fait de devoir côtoyer un « étranger » (au sens d’un quasi-inconnu) au quotidien, jour et nuit, cette coexistence (d’autant plus incommode qu’elle n’est ni spontanée, ni vraiment volontaire) expose au comportement parfois incorrect, ou au non respect des règles collectives, de la part de l’un ou l’autre (voire de plusieurs) de ces compagnons ou compagnes de galère – y compris la non ou l’insuffisante participation au loyer et/ou aux autres frais locatifs ! Et plus « simplement », à une mésentente suite à des tempéraments et des modes de vie trop différents… Genre de mésaventures qui n’est pas si rare, comme toutes celles et tous ceux qui ont expérimenté quelque temps ce mode de vie, ne fût-ce qu’en « co-kotant » durant leurs études, peuvent en témoigner : le syndrome du « passager clandestin » au sein d’une collectivité, l’éternel « resquilleur » et profiteur égoïste, se défilant devant sa part des obligations communes en se fichant « royalement » de ses « voisins » de chambre et de table… est une figure bien connue. Mais, a contrario des étudiants pouvant prendre leur mal en patience, dans une situation par définition temporaire, les cohabitants « économiques » n’ont, on l’a dit, presque aucun autre choix que de demeurer (au double sens du mot) dans ce qui peut rapidement devenir un enfer. Ou du moins un piège se refermant sur eux et elles – songeons aux compagnes d’hommes abusifs et vivant sous « leur » toit (à eux). D’autant plus qu’on voit mal l’un-e d’entre ces « captives » faire appel à la justice, fût-elle de paix, pour tenter de régler ce type de litiges… alors qu’elles sont en situation « irrégulière ». Et, répétons-le, si elles sont découvert-e-s, passibles de très graves sanctions de la part de l’ONEm ou du CPAS dont elles dépendent. On est très loin de l’aubaine lucrative ou de la combine déloyale !

Un calcul partiel et partial

Last but not least, toujours sur le plan purement financier, bizarrement, il y a d’autres éléments qui ne sont par contre jamais retenus, dans ce présupposé de la situation censément avantageuse des cohabitants. Car tant qu’à donner dans les comptes d’apothicaire, il y a toute une série de coûts qui pèsent lourdement sur ceux-ci, comme d’ailleurs sur tous les autres chômeurs indemnisés et sur l’ensemble des allocataires de CPAS… alors qu’ils sont épargnés (au propre comme au figuré) aux salariés. Mais qui, pourtant, ne sont jamais évoqués ni « décomptés » dans cette vision unilatérale et entièrement « à charge » de ces soi-disant « favorisés ».

A savoir les frais supplémentaires que leur situation engendre, surtout à la mauvaise saison, du fait de leur « confinement » à domicile, pour des raisons évidentes de manque de moyens : rares sont les chômeurs/euses qui peuvent se permettre en journée d’aller au café ou au cinéma ! Car, bien entendu, ce sont ces « cloîtré-e-s » malgré eux/elles qui doivent régler les factures de chauffage, d’éclairage et plus largement d’énergie, des postes dont les tarifs ont grimpé constamment depuis une bonne décennie, et littéralement explosé depuis la guerre en Ukraine. Tandis que pour les travailleurs/euses à l’emploi, c’est leur employeur qui les assume durant les « heures de bureau ». C’est tellement vrai que, depuis la spectaculaire progression du télétravail suite au Covid et aux confinements, ces frais « privés » et pourtant professionnels, consentis par les salarié-e-s au profit des patrons, ont été partiellement compensés par des forfaits qui leur sont rétrocédés. Idem pour les frais de transport domicile-travail ou de déplacements professionnels, qui sont remboursés par les entreprises (en tout ou en partie, selon les conventions des différents secteurs).

Des mesures d’économie ?

Sans compter le coût même de cette politique en moyens humains et matériels, procédures et contrôles divers. Une approche bureaucratique dont on est en droit de (se) demander ce que « rapporte » vraiment au final ce statut cohabitant. Des moyens dilapidés dans cette démarche répressive et stérile, qui pourraient être bien plus utilement utilisés pour une véritable politique « keynésienne » de l’emploi, par exemple à travers la création de postes dans le secteur public et/ou non-marchand, profitant à l’ensemble de la population.

La solidarité informelle pourchassée

Ce contexte kafkaïen incite naturellement certains à prendre le risque de cacher le fait qu’ils cohabitent, et à se déclarer isolés. Le cas échéant, en louant parallèlement une chambre « meublée » de bric et de broc, pour feindre d’y vivre… voire de simples « sonnettes » nominatives. Commerce sordide appauvrissant encore un peu plus ceux qui recourent en désespoir de cause à ce subterfuge. Parfois ce sont les parents qui, afin d’échapper à ce statut cohabitant et à ses conséquences désastreuses, exercent de fortes pressions sur leurs enfants, à peine sortis de l’adolescence mais travaillant déjà ou bénéficiant de l’une ou l’autre forme de revenu, pour qu’ils quittent le domicile parental. Un effet non seulement intolérable sur le plan moral, mais également absurde du point de vue économique et social, entraînant de nombreux effets pervers, « en cascade ».

Un statut absurde dans un contexte d’offre raréfiée de logement et de demande déjà saturée

Car, loin de réaliser une « économie » du point de vue de la société, le résultat le plus courant de cette politique pernicieuse est de voir ces jeunes « poussés dehors » dépendre ensuite de diverses formes d’aides publiques. Ce qui donc, au total, se solde par un coût global et collectif bien plus lourd. Et, par-dessus le marché (locatif), par l’occupation consécutive d’un logement de plus par ce nouvel arrivant, dans un contexte d’offre raréfiée et de demande déjà saturée.

L’isolement et la rue

Toutes celles et tous ceux qui n’ont pas la chance de bénéficier de réseau familial ou amical doivent chercher à se loger « à tout prix », une aubaine pour les « marchands de sommeil » leur louant des taudis pour des loyers exorbitants. Sans parler de ceux qui aboutissent littéralement à la rue, au terme d’une dégringolade inéluctable. Car une fraction croissante de ces « interdits de cohabitation » deviennent ainsi un jour des sans-abri, produits directs de cette politique kafkaïenne, brisant la vie de citoyens « ordinaires » qui ont eu un passé familial, professionnel, conjugal… dont rien ne laissait présager la déchéance, aussi rapide que brutale. Une chute dont il leur sera bien plus difficile et aléatoire de se relever. Et dont beaucoup ne se relèveront pas. Bien sûr, loin de nous de prétendre que tous les SDF seraient des victimes « colatérales » de ce fameux statut cohabitant. Mais pour certains de ces « exclus d’entre les exclus », c’est bien confrontés à cette « impasse » bureaucratique et impitoyable de notre protection sociale qu’ils ont entamé leur descente aux enfers.

Des atteintes aux droits humains les plus fondamentaux...

… et aux libertés démocratiques les plus élémentaires. Tel pourrait être le résumé de « ce dont le statut cohabitant est le nom ». Outre la condition à peine de « survie » sur le plan économique qu’il impose, un autre aspect est en effet qu’il attente gravement au droit au logement, au droit au libre choix de vie amoureux, ou simplement existentiel, ainsi qu’au droit à la vie privée. Par exemple par la recherche d’agents de l’ONEm ou des CPAS d’une brosse à dents « surnuméraire et (donc) suspecte », ou de chaussures réputées « masculines » ou « féminines », selon leur style ou leur pointure.

Les colocataires épargnés mais...

Deux arrêts récents de la Cour de cassation, la plus haute juridiction du pays, ont utilement éclairci ce qu’on devait entendre par « régler principalement en commun les questions ménagères » Ces arrêts ont comme intérêt de définir de façon détaillée, sans être exhaustive, les éléments à prendre en compte pour estimer, au cas par cas, cette absence de mise en commun. La plupart des colocataires ne peuvent en conséquence être considérés comme des cohabitants. Il y a malheureusement plusieurs bémols. Tout d’abord bien sûr parce que cela disqualifie d’office les projets de vie communs (hors famille/couple) sauf à prouver que ce qu’on règle en commun n’est pas « à titre principal ». On voit bien que cela peut vite s’avérer kafkaïen. Ensuite parce que c’est à l’assuré social de faire la preuve de sa situation et que, pour qu’il entame ce parcours parfois de combattant, il faut pour commencer qu’il en soit informé et ensuite qu’il en soit capable (personne n’est censé ignorer la loi mais peu de gens connaissent le détail des arrêts de cassation). Et quand bien même on est bien informé, l’interprétation se fait pour chaque d’espèce par l’institution saisie. D’où une grande insécurité renforcée par les interprétations « sauvages » ou le renversement de la charge de preuve. (4) Et, bien entendu, résoudre la question des colocataires qui n’ont pas de projet commun ne règle en rien la situation de celles et ceux qui veulent et parfois doivent en avoir ensemble.

Brèche dans la Sécu et glissement vers l’assistance

Car le statut cohabitant a introduit une grave confusion entre les deux pans de la protection sociale, via son extension au régime de la Sécurité sociale, et d’abord de l’assurance chômage. C’est là une de nos objections majeures au statut cohabitant, dénonçant la « contamination » de la logique assistancielle, « polluant » de plus en plus la Sécu, foncièrement assurancielle et basée sur des droits « pro-mérités » et financés de manière mutualisée par la majorité de la population.

La moitié des chômeuses complètes indemnisées demandeuses d’emploi sont des cohabitantes

Le statut cohabitant a été créé en 1974, dans la loi minimex. S’agissant d’un régime non contributif, destiné à procurer ce minimum de moyens d’existence à ceux qui en étaient privés, la prise en compte de l’état de besoin de l’ensemble du ménage pouvait se comprendre. Même si, comme le dénoncent régulièrement l’association de Défense des Allocataires Sociaux (aDAS) et bien d’autres acteurs sociaux (nous compris bien sûr), il pose les mêmes problèmes exposés ci-dessus en matière de vie privée, de logement, d’insécurité, etc. C’est d’autant plus une inacceptable dérive d’adopter le même raisonnement dans le régime chômage. Lequel, comme l’ensemble des secteurs de la « Sécu », est donc une forme d’assurance, octroyant un revenu de remplacement pour couvrir le risque de perte – ou d’absence – d’emploi pour les travailleurs. Cela, en contrepartie des cotisations versées par ceux-ci, non juste par le bénéficiaire individuellement, mais par l’ensemble des « actifs » sur le marché du travail, à travers un principe de mutualisation. On cotise pleinement, on doit être indemnisé pleinement. C’est la raison fondamentale pour laquelle les syndicats, les mouvements féministes et plus largement le mouvement associatif s’y opposent depuis 1980, aussi dans le cadre de la revendication plus large de « l’individualisation des droits ». Car, si comme signalé au début de ce dossier, il y a aujourd’hui autant d’hommes que de femmes chômeurs cohabitants, un peu plus de la moitié des chômeuses (51,04 %) sont des cohabitantes, pour 27,74 % des cheffes de ménage et 21,22 % des isolées. Ce statut est donc non seulement inique et antisocial, mais de plus clairement sexiste.

- Par Denis Desbonnet (CSCE)

(1) Pour en savoir plus sur la campagne commune du PAC et du MOC-Ciep, voir leurs sites respectifs.

(2) Voir Ensemble ! n° 63, « Statut cohabitant : pour en finir avec l’injustice ».

(3) Lire à ce propos nos analyses répétées sur www.ensemble.be.

(4) Voir notamment « Cohabiter séparément ? », Yves Martens (CSCE) – décembre 2016 sur www.ensemble.be; « Cohabitation : sous le même toit, mais pas ensemble ! », Ensemble ! n° 95, décembre 2017 ; « Cour de Cassation : ciel nuageux à serein », Ensemble ! n° 96, avril 2018 ; « Ne pas confondre domiciliation et cohabitation », Yves Martens, CSCE – Contraste 193 – juillet- août 2019, « Une injustice à supprimer », Yves Martens, CSCE – L’esperluette n° 114 – décembre 2022.