Pour la solidarité, Contre L'exclusion

zoom arrière

Une Saison bénie des Dieux… puis au purgatoire

Retour sur l’un des faits d’armes les plus mémorables d’un pionnier du milieu socio-culturel belge, Rudi Barnet : la création, en première mondiale, le 20 mars 1967, devant une salle comble de « Une Saison au Congo ». Cette pièce, « sulfureuse » et iconoclaste, d’Aimé Césaire, retrace les derniers mois de la vie de Patrice Lumumba, jusqu’à son assassinat fomenté par l’État et le gouvernement belges.

Monter « Une Saison au Congo », six années à peine après les faits, et dans le pays même où cette machination avait été ourdie, fut un projet d’une audace exceptionnelle pour l’époque. Qui, malgré les embûches et incidents divers qui ont émaillé sa mise en œuvre, a recueilli un franc succès. Mais qui, pour son initiateur, a aussi sonné le glas de sa prometteuse carrière de « jeune premier » et de metteur en scène, par sa mise au ban du milieu théâtral belge ayant « pignon sur rue ». Conformisme et ostracisme qui l’ont définitivement dégoûté de ce cénacle encore très conservateur et bien-pensant, et inversement conforté sa volonté d’engagement, dans une démarche originale au carrefour de l’art et de la résistance à l’oppression sous toutes ses formes.

En effet, dès la fin des années 60 et jusqu’à celle des années 2000, Rudi Barnet a fait partie de cette génération de « contestataires », agitateurs d’idées et promoteurs de pratiques nouvelles, qui autour du pivot de 1968, ont radicalement révolutionné le paysage tant artistique que social et politique, en Belgique comme partout en Europe (et aux Etats-Unis). Cette évolution fera l’objet de la seconde partie de ce récit, à paraître, où nous évoquerons quelques autres grands moments d’une trajectoire des plus singulières. Depuis son enfance mouvementée, d’une certaine Flandre collaborationniste, où il est né, à l’exil dans une Wallonie prolétaire, misérable et combative, puis à son envol bruxellois, amorce de sa jeunesse bohème et de sa « vie d’artiste » débutant… Une « matrice » qui a forgé son tempérament d’irréductible insoumis et d’inlassable combattant, mais toujours en franc-tireur.

Avec, dans la foulée de son coup d’essai et d’éclat de La Saison relaté dans le présent article, l’essor de son atypique et protéiforme « carrière » d’activiste culturel… Mais « pas que » : approché par ses amis du Cuarteto Cedron (1), n’hésitant pas, pour les besoins de la cause, à se muer momentanément en compagnon de route et « porteur de valises » des Monteneros (2) argentins, en lutte armée contre l’atroce dictature de Videla. Cependant, ne brûlons pas les étapes et commençons par cette aventure « lumumbiste »… (3)

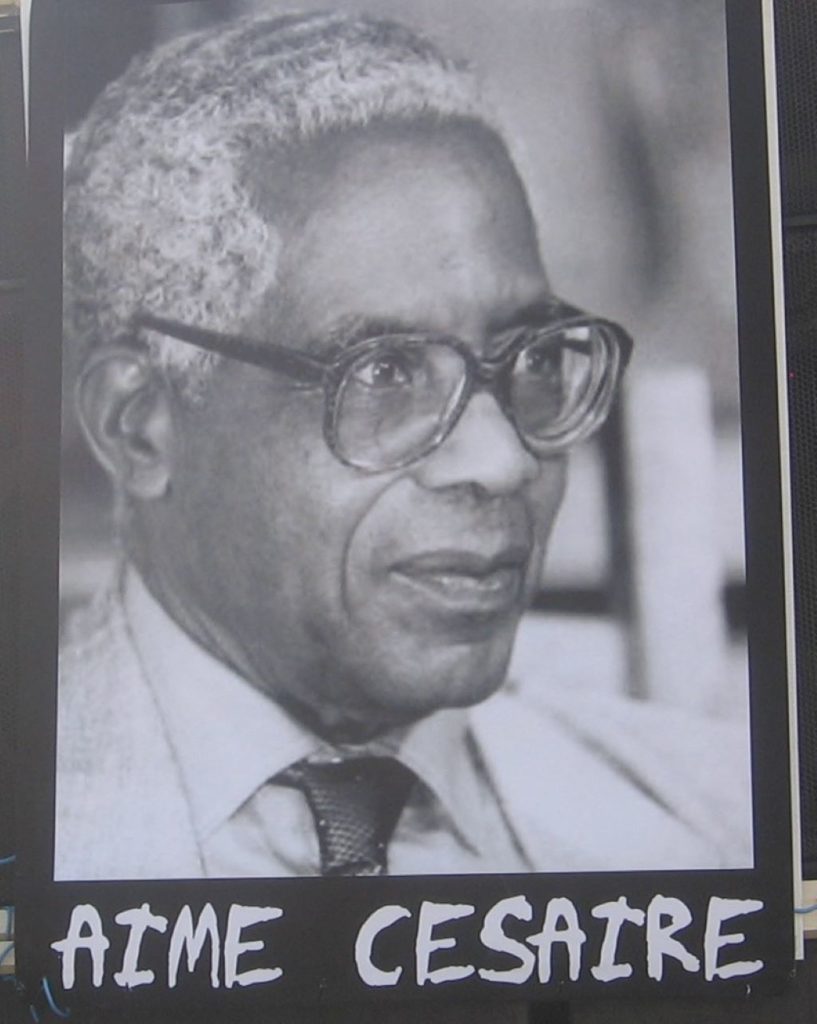

Aimé Césaire, la dignité et l'égalité avant tout

Aimé Césaire naît le 26 juin 1913 à Basse-Pointe en Martinique, d’un père fonctionnaire et d’une mère couturière. Très vite, le jeune garçon se révèle être un élève brillant. Il fréquente les écoles martiniquaises jusqu’au lycée. En 1931, il arrive à Paris en tant que boursier du gouvernement français, et y fait la rencontre de Léopold Sédar Senghor, qui le prend sous son aile.

Au contact des autres étudiants noirs, Aimé Césaire prend conscience de la gravité des colonisations et la part refoulée de ses origines africaines. En 1934, il décide de fonder un journal, L’Étudiant noir et, conjointement avec Senghor, il crée le concept de « négritude » visant à promouvoir la culture africaine victime du racisme engendré par le colonialisme. Après avoir obtenu son concours d’entrée en École Normale Supérieure en 1935, Aimé Césaire commence à écrire Cahier d’un retour au pays natal, véritable chef-d’œuvre inspiré de la poésie surréaliste.

Deux ans plus tard, il rencontre sa future femme, Suzanne Roussi, et rentre avec elle en 1939 en Martinique, où ils deviennent enseignants. Rapidement, son influence est telle qu’il sera élu maire de Fort-de-France, puis député. En 1946, il fait d’ailleurs voter la loi transformant la Martinique en DOM-TOM et obtient la départementalisation de la Martinique. En 1950, il publie son célèbre “Discours sur le colonialisme”, où, après avoir brossé de manière implacable le bilan criminel de la France coloniale et ceux des autres “empires”, il ose une comparaison « sacrilège » entre la logique et le racisme colonialistes, et ceux du régime nazi : « Oui, il vaudrait la peine d’étudier, cliniquement, dans le détail, les démarches d’Hitler et de l’hitlérisme et de révéler au très distingué, très humaniste, très chrétien bourgeois du XXe siècle qu’il porte en lui un Hitler qui s’ignore, qu’Hitler l’habite, qu’Hitler est son démon, que s’il le vitupère, c’est par manque de logique, et qu’au fond, ce qu’il ne pardonne pas à Hitler, ce n’est pas le crime en soi, le crime contre l’homme, ce n’est pas l’humiliation de l’homme en soi, c’est le crime contre l’homme blanc, c’est l’humiliation de l’homme blanc, et d’avoir appliqué à l’Europe des procédés colonialistes dont ne relevaient jusqu’ici que les Arabes d’Algérie, les coolies de l’Inde et les nègres d’Afrique ». Et il conclut cette entrée en matière décapante par un “diagnostic” et un avertissement terribles, qui n’ont rien perdu de leur actualité : « Où veux-je en venir ? A cette idée : que nul ne colonise innocemment, que nul non plus ne colonise impunément; qu’une nation qui colonise, qu’une civilisation qui justifie la colonisation – donc la force – est déjà une civilisation malade, une civilisation moralement atteinte, qui, irrésistiblement, de conséquence en conséquence, de reniement en reniement, appelle son Hitler, je veux dire son châtiment.”

Aimé Césaire a publié quatorze œuvres traduites à travers le monde et étudiées dans les écoles. Il reste député jusqu’en 1993 et à sa mort, le 17 avril 2008, de nombreux hommages lui sont rendus.

D’après le site www.linternaute.fr et https://histoirecoloniale.net/Aime-Cesaire-Discours-sur-le-colonialisme.html

Ensemble ! : Peux-tu nous retracer la genèse de ton projet de création de « Une Saison au Congo » ?

Rudi Barnet : C’est vers la fin de la saison théâtrale 1965 que l’aventure a commencé. Les comédiens du « Centre dramatique de Wallonie », basé à Namur, venaient d’apprendre que la compagnie était en faillite. J’ai donc dû chercher du travail dans les quelques théâtres officiels qui occupaient alors le terrain, et c’est lors d’un déplacement à Bruxelles pour trouver un nouvel engagement que j’ai découvert la pièce, qui venait d’être éditée. De Césaire (Lire l’encadré), je ne connaissais que La Tragédie du Roi Christophe, et j’ai tout de suite été interpellé par cette « Saison au Congo » qui racontait, dans un langage poétique mais avec des précisions historiques qui semblaient irréfutables, la vie et la mort de Lumumba… Comme aucun média belge n’en avait parlé ! A l’époque, le nom de Patrice Lumumba, assassiné en 1961, était synonyme de fou sanguinaire et, dans l’hebdomadaire Pourquoi pas?, Serge Creuz excitait la population avec ses caricatures qui le montraient tel une sorte de Dracula, martyrisant les braves colons belges et violant les bonnes sœurs. Dans la presse, on pouvait lire qu’il était heureux que des justiciers inconnus – on savait peu de choses sur les circonstances de sa fin – l’aient éliminé. La mémoire est oublieuse : Creuz est considéré aujourd’hui comme un peintre humaniste et progressiste, et une école de Bruxelles porte même son nom !

A l'époque, dans la presse belge, le nom de Lumumba était synonyme de fou sanguinaire

En revanche, c’était aussi la période du mouvement théâtral « témoin de son temps » dont Roger Planchon, avec sa Comédie de St-Etienne et Armand Gatti étaient parmi les plus belles figures. La plupart des théâtres belges mettaient à l’affiche des pièces liées à l’actualité ou à l’histoire récente. Le Living Theatre (4), invité par Jo Dekmine, était aussi venu apporter un vent frais de réflexion politique et de libération des dogmes scéniques. Dans ma grande candeur, je pensais que si les révélations contenues dans cette pièce étaient confirmées, Une Saison au Congo concernait prioritairement les Belges, que ce n’était pas à Paris ou à New York que cela devait être montré, mais ici. Aimé Césaire, alors député de la Martinique, avait des facilités d’accès à certaines informations plus ou moins confidentielles, et pour écrire Une Saison au Congo, avait accumulé une importante documentation sur les derniers jours de Patrice Lumumba aux mains de ses tortionnaires congolais… Et belges.

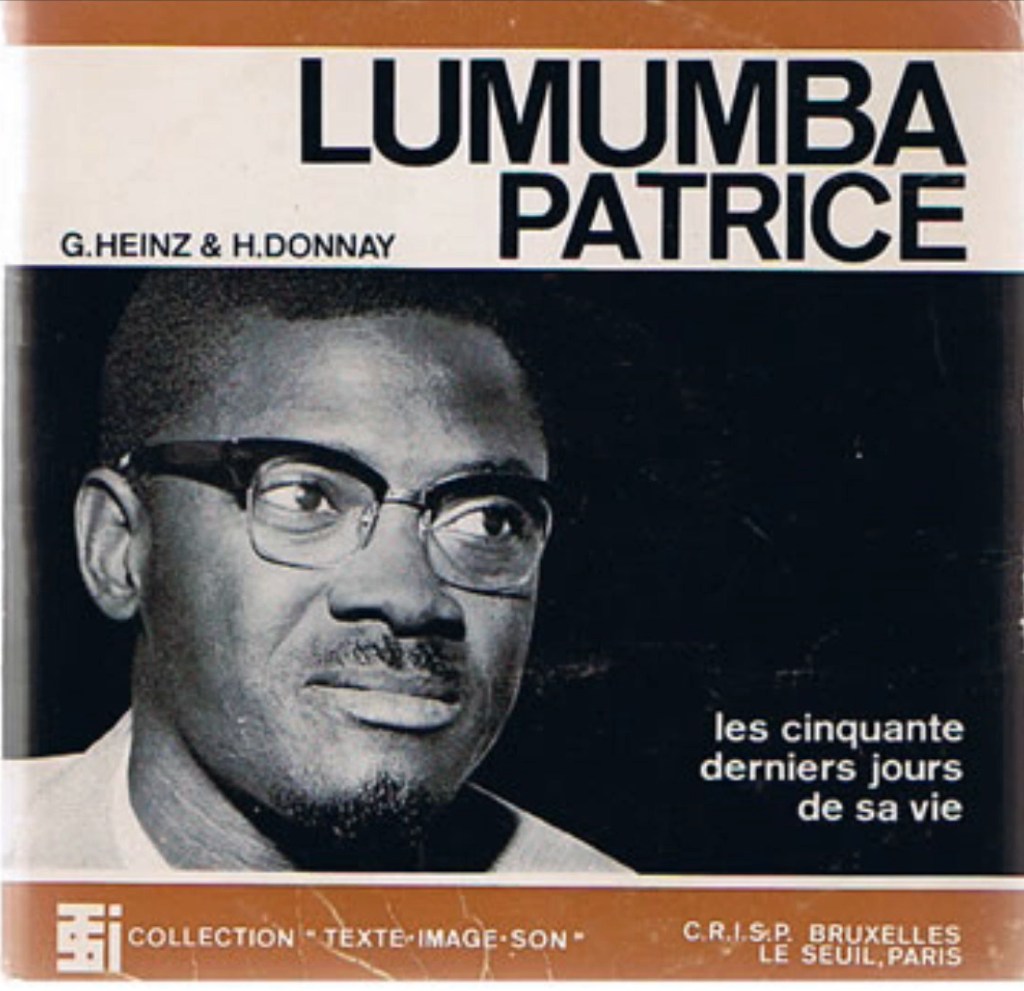

Quand, plus de cinquante ans après, le gouvernement Dehaene instaura une commission d’enquête pour faire la lumière sur ces tragiques événements, on découvrira que la quasi totalité de l’information sur les dernières heures du leader africain se trouvaient déjà dans le texte de la pièce, et dans Lumumba Patrice, les cinquante derniers jours de sa vie édité en 1966 par le CRISP (5). Maurice Beerblock, avec qui j’avais souvent collaboré à la télévision et au théâtre, fut le premier détonateur du projet, en activant le contact avec un réseau d’amis qui furent très précieux durant toute l’aventure. Les écrivains Tone Brulin et Hugo Claus apportèrent soutien et contacts, Jo Dekmine procura un logement pour les comédiens étrangers, Jean Van Lierde, co-responsable du CRISP, apporta ses conseils chaleureux, Rudi Van Vlaenderen, m’aida pour la mise en scène… Et bien d’autres encore.

D’emblée, une question essentielle se posait : Aimé Césaire serait-il d’accord que sa pièce soit jouée en « première » à Bruxelles ? J’entends encore son rire au téléphone : « Vous êtes complètement fou de vouloir montrer ça en Belgique, vous allez droit vers de gros ennuis… mais je vous donne mon accord. Venez me voir à Paris!« . Quelques jours plus tard, Maurice Beerblock et moi débarquions chez lui, un rez-de-chaussée dans un HLM de la Porte Brancion. Césaire avait également invité Jean-Marie Serreau et Paul Vergès, à l’époque député de La Réunion. Jean-Marie Serreau était alors au faîte de sa renommée comme metteur en scène des pièces de Beckett, Genet, Ionesco… Et envisageait de monter Une Saison au Congo à Paris. Il collaborait étroitement avec la « Compagnie des Griots » de Robert Liensol, qui regroupait les meilleurs acteurs noirs, surtout martiniquais, de France. (6) Sur l’insistance de Césaire, Serreau promit de m’aider à monter la pièce et de ne pas chercher à avoir la « première ». Je reviendrai sur la manière dont il s’est « acquitté » de sa promesse…

Ce spectacle, il a bien fallu le financer ?

Nous n’avions évidemment aucun budget pour monter la pièce, et il était vain d’espérer la moindre aide du ministère de la Culture ou des théâtres conventionnés. C’est une rencontre avec Roger Somville qui m’apporta la clef : « Je n’ai pas d’argent à te donner, mais je peux offrir une litho ou un petit tableau. D’autres artistes peuvent faire pareil… Et tu organises une exposition de ce que tu auras récolté« . C’est ainsi que plus de soixante œuvres ont été collectées et que Camille Lejeune nous prêta généreusement sa galerie « Le Creuset » de la rue Watteeu (près du Sablon) pour les exposer… et les vendre. Un vrai capharnaüm d’œuvres : Bury, Somville, Lorjou, Van Anderlecht, Broodthaers, Pasteels, Mandelbaum, Counhaye, Folon, Perot, D’Haese, Claus, Delahaut, Lismonde, Dubrunfaut, Milo, Picart Le Doux, Masereel, Richez, Vandercam… Tant d’autres sans qui le spectacle n’aurait jamais existé.

Deux autres épisodes étonnants me restent en mémoire. Hugo Claus m’avait mis en contact avec le baron Naessens, l’un de ses vieux amis, qui dirigeait la « Banque de Paris et des Pays-Bas ». Il me demanda de lui amener une dizaine d’œuvres et je me suis retrouvé au dernier étage de la rue des Colonies (ça ne s’invente pas !), dans une grande salle où des centaines de tableaux (de Picasso à Dali en passant par Monet) pendaient, bien serrés, sur des cintres. Naessens me raconta qu’il achetait en moyenne une peinture par jour et m’exposa sa théorie sur le marché de l’art. Sidérant ! Et surtout, il acheta une bonne partie des œuvres apportées. Autre anecdote, un peu désolante celle-là : nous avions fait une demande à Paul Delvaux qui me donna rendez-vous au café Fourquet, au coin de la place Flagey. « Ma femme ne veut pas que je vous donne une œuvre, elle dit que c’est mauvais pour ma cote. Mais voici un chèque de 10.000 francs de ma cassette personnelle« … Et il est reparti dans son espèce de petite jeep. Quant à Magritte, il nous a envoyé une lettre très violente, refusant notre demande et injuriant « ce traître de Césaire » (il avait claqué la porte du mouvement surréaliste français). J’aurais voulu l’encadrer pour l’exposition et la vendre mais notre avocat m’en dissuada… Je ne sais pas ce qu’elle est devenue. Pour te dire comme on était fauchés : je n’ai même jamais payé les décors. Ceux-ci étaient constitués entièrement de « travhydros » (7). On avait pris cette option parce que c’était à la fois la plus simple à (dé)monter, la plus « modulable » et la moins chère. Il y avait une seule société qui en louait, et qui a accepté de me les livrer, le temps des dernières répétitions, puis des représentations. Et quand je les ai rendus, après le spectacle, n’ayant plus un sou, je n’ai jamais payé la facture. Après quelques rappels, un des administrateurs de la société, grand amateur de théâtre, leur a dit « Laissez tomber ! ». C’est aussi comme ça qu’on fonctionnait.

Et sur la plate-forme, tout en haut de cette structure, il y avait quelqu’un d’ex-tra-or-di-naire ! Un homme que j’aimais beaucoup, avec lequel j’avais sympathisé au Welkom, qui s’appelait Fernand Schirren et que j’ai vraiment regretté quand il est mort. C’était le fils d’un des principaux peintres fauves belges, Ferdinand Schirren, selon moi un peu moins bon que Rik Wauters, mais quand même vachement talentueux – et coté, hein ! C’est lui qui a créé, puis exécuté « en live », le fond sonore, avec toute une batterie de percussions, mais aussi en tapant sur les tubulures de l’échafaudage !

Un peu un Tubular Bells, de Mike Olfield, avant la lettre ?

C’est ça, oui ! Il était là tous les soirs, jouant « en direct », en synchronisation avec les acteurs. Il y a un juste un soir où il était pris ailleurs, et où on a joué sur fond d’enregistrement. Et ce qu’il faut savoir, c’est que ce n’était pas n’importe qui, il était l’homme de la musique des ballets « contemporains » de Béjart ! Et le prof de percussion, à Mudra, l’école que ce dernier avait créée à Bruxelles…

Et la troupe, elle s’est formée comment ?

La pièce comporte de nombreux personnages africains alors qu’à l’époque il n’y avait qu’un seul acteur noir à Bruxelles (Marcel Loma qui jouera le rôle de Mobutu). Même si quelques amateurs s’y sont ajoutés, comme mon ami Sam Ditalwa, et un étudiant malien de l’INSAS… Il était évident que cela ne suffirait pas et que l’aide des « Griots » de Paris était indispensable. J’ai donc pris contact avec Jean-Marie Serreau, puisqu’il avait promis de m’aider. Il m’a donné plusieurs rendez-vous dans divers endroits de Paris : un café proche de son appartement de la Tour Montparnasse, un théâtre au Trocadéro où il répétait Le Cadavre Encerclé de Kateb Yacine… Chaque rendez-vous nécessitait le long déplacement à Paris (il n’y avait pas encore d’autoroute), avec chaque fois des heures d’attente, une brève conversation… Mais pas la moindre aide concrète !

Ces voyages n’ont pourtant pas été inutiles, ceci dit : l’un d’eux m’a permis de passer une nuit mémorable dans des cafés avec Kateb Yacine et ses amis au célèbre Harrys Bar et de rencontrer des comédiens qui, devant l’attitude de Serreau, décidèrent de s’impliquer… si je pouvais payer leurs trajets et les héberger. C’est ainsi que Darling Légitimus – la grand-mère de Pascal, des « Inconnus », une grande comédienne, la première noire du cinéma français à jouer de vrais rôles, et qui, plus tard, a joué dans Rue Case Nègres, pour lequel elle reçut le grand prix d’interprétation au Festival de Venise – et son fils Théo, accompagnés de quelques autres comédiens martiniquais et de Lydia Ewande, actrice camerounaise, ont débarqué à Bruxelles, pour s’installer dans les chambres d’un bâtiment de la place Jamblinne de Meux, que Jo Dekmine nous prêta généreusement.

Des acteurs professionnels (Christian Maillet, Rudi Van Vlaenderen, Bernard Graczyk…) se sont joints aux comédiens venus de France et aux « amateurs » belges (Marc Baudoux, Claire Fievez, Roland Lespineux, Sam Ditalwa…). Avec Fernand Schirren dont j’ai parlé tout à l’heure, la distribution sera de vingt-deux personnes ! De son côté, Jacques Delattre a mis un bureau à notre disposition dans les locaux de « Liaison 20 », son centre culturel de la rue du Midi, et Christian Carez réalisera l’affiche du spectacle. Une autre aide précieuse fut celle de Pierre Legrève. Il avait son local, près de Ma Campagne, à la lisière entre Saint-Gilles et Ixelles. C’était un trotskyste, hein…

Bien sûr. Et un anticolonialiste : il a même été l’un des principaux soutiens du FNL en Belgique, et après l’indépendance, un des proches conseillers de Ben Bella. Un grand bonhomme !

Eh bien, il m’a laissé l’usage de ce lieu, pour les répétitions, en m’en donnant la clé, sans une question. La confiance totale, quoi… Et on a donc pu répéter. C’était pas beaucoup plus grand que les deux pièces, ici, mais c’était déjà ça. On y a donc travaillé un certain temps, et crois-moi, c’était une aide précieuse, parce que ce n’était pas évident de trouver un tel espace. Sinon, dans la distribution, il y avait donc Rudi Van Vlaenderen, un grand comédien et metteur en scène, qui a dirigé plusieurs théâtres, et fut le fondateur du RITCS, l’équivalent flamand de l’INSAS. C’est grâce à lui que j’ai rencontré Hugo Claus, mais aussi Tone Brulin, plein de gens comme ça, côté flamand. Déjà à l’époque, il y avait cette séparation des deux côtés de la « frontière linguistique », mais n’empêche, sur des projets comme celui-là, il y a eu plein de « passerelles ». Rudi, il jouait le rôle du général Janssens.

Un comité de soutien fut lancé. En Belgique, peu de “"notables“" signèrent mais à l'étranger ce fut une réponse massive

Ah oui, celui qui avait écrit au tableau noir, devant ses soldats de la Force Publique (8) : « Avant l’Indépendance = Après l’Indépendance » !

Oui, et le fameux « Sire, il l’ont cochonné, votre Congo !», c’est lui aussi… une déclaration publique qu’il a faite en déposant une gerbe au pied de la statue de Léopold II. Enfin, en vue de soutenir l’initiative et de nous protéger contre d’éventuels « ennuis », un comité de soutien fut lancé. En Belgique, peu de « notables » signèrent – je me souviens surtout de Maurice Béjart, René Hainaux, Georges Goriely, Henri Storck, Jules Chomé… Quelques autres – mais à l’étranger ce fut une réponse massive : Jean-Paul Sartre, Claude Lelouch, Max-Pol Fouchet, Claude Roy, François Truffaut, Arthur Adamov, Siné, Alain Resnais, Joris Ivens, Léo Ferré… Plus d’une centaine !

Bref, la Saison au Congo, c’était ça… Un gros bordel, des tas de gens différents. Il y avait aussi un type qui travaillait aux Editions Marabout, très chouette : c’est lui qui interprétait Baudouin. Ainsi que Jo Dustin, un peintre, qui était aussi connu pour être le caricaturiste (excellent) du Drapeau Rouge… Il a d’ailleurs rédigé une petite note sur l’ultime représentation de la pièce. Parce que, ce jour-là, je n’étais pas là. Je gagnais ma vie – enfin, j’essayais – au Théâtre Royal du Parc, où je jouais dans un spectacle de la Monnaie, qui s’appelait Gulliver, avec mon pote Lucien Froidebise. Je cachetonnais, parce que je n’avais plus de quoi me nourrir, ni même mes gosses. Donc pour la « dernière », la troupe jouait en mon absence, dans une petite salle située juste en face du Théâtre flamand, rue de Laeken. Et ça c’est terminé comme ça, sans plus de cérémonie. Il y a eu en tout une bonne dizaine de représentations… Mais c’était plein tous les soirs. On a commencé au « Centre Intellectuel » (il s’appelait comme ça, à l’époque) d’Anderlecht, puis à Seraing, à l’ULB, et enfin rue de Laeken. J’avais fixé le prix des places à 50 francs, ce qui était très bas, pour qu’un maximum de gens puissent la voir. Et on a mis la clé sous le paillasson quand on n’a plus eu un balle.

Qu’est-ce qui a assuré le succès public du spectacle ? Le bouche-à-oreille ?

En partie, sûrement. Et puis, on avait fait de la pub. Je t’ai transmis l’affiche, avec la tête de Lumumba en blanc et noir, sans mauvais jeu de mots… On a collé massivement, pendant des nuits entières, sur le campus de la VUB, sur les boulevards de Bruxelles Ville, près des théâtres… Et puis on a fait aussi la promo dans les associations de gauche… Enfin, peu après la création de la pièce, un évènement très singulier s’est aussi produit : Jean Van Lierde a reçu de Mobutu la proposition de faire une tournée au Zaïre ! C’était choquant de la part d’un des assassins de Lumumba… Mais, connaissant son cynisme, pas tellement étonnant, car le dictateur avait lancé une campagne de « lumumbisation », pour asseoir son régime, en cherchant à capter la popularité de Lumumba au Congo, et dans toute l’Afrique. Je me suis retrouvé dans le bureau du CRISP à la rue de Louvain, assistant à la conversation de Van Lierde avec Kinshasa. La proposition était financièrement très alléchante… toutefois, il y avait quelques « légères » conditions : on devait jouer dans les lieux choisis par le pouvoir… et modifier « certains » passages. J’ai évidemment refusé et Jean souriait en transmettant notre fin de non-recevoir. Ce qui m’évoque un autre souvenir, un peu triste : quelque temps plus tard, Aimé Césaire a également reçu une invitation, pour faire une conférence à Kinshasa. Malheureusement, le grand écrivain a accepté, lui… Et atténué la critique de Mobutu dans une nouvelle édition de la pièce (celle actuellement en librairie). Soit !

Tu as eu encore des contacts avec les comédiens, ensuite ?

Honnêtement, non… J’ai été pris par plein d’autres projets, et ne les ai plus croisés… la vie, quoi. Sauf Sam, qui est resté un ami. Je l’avais recruté pour la pièce puisqu’il était congolais, même s’il n’était pas du tout comédien de profession. Comme il y a d’ailleurs eu d’autres amateurs dans les rôles « belges » de la distribution. Sam, c’était un des gars arrivés avec une délégation, en 1958, un des rares qui ont pu rester en Belgique. Parce qu’il faut savoir que, en principe, les Noirs ne pouvaient même pas descendre du bateau, hein ! On parlait toujours de « l’œuvre civilisatrice de la colonisation », mais pendant tout le temps qu’elle a duré, il y a eu en tout et pour tout un seul universitaire congolais, qui s’appelait Thomas Kanza.

Oui, beaucoup de gens croient, à tort, que Lumumba était universitaire. Il avait fait de bonnes études, était très brillant, mais en bonne part autodidacte.

C’est vrai, il avait fait l’école moyenne, ce qui n’était déjà pas si mal pour l’époque. Et le peu de Congolais qui ont pu faire des études supérieures, c’était en allant au séminaire, comme le futur président, Kasavubu. Pour revenir à Sam, il était venu me voir spontanément. Je ne sais plus comment il avait su que j’avais le projet de monter cette pièce, mais il voulait absolument en être. Quand je l’ai vu, qu’il est venu se présenter… j’ai eu un choc. On aurait dit un prince. Élégant, mince, grand, il était très beau. Pour moi, il me rappelait la grâce des Massaïs. En plus, un gars très gentil, et très intelligent… Je l’aimais beaucoup. Je l’ai engagé sur-le-champ. Il n’avait jamais fait de théâtre auparavant, mais il s’est débrouillé pas mal du tout. Il y avait aussi un autre gars, de l’INSAS, un Malien, très doué… Par sécurité, sur l’affiche, on a changé leurs noms pour qu’ils n’aient pas d’ennuis. Il faut se remettre à l’époque, on était très peu de temps après l’assassinat de Lumumba.

Tu as subi des pressions pour contrecarrer ce projet « iconoclaste » ?

Il n’y a pas eu à proprement parler de « pressions ». Des attaques, ça oui… mais c’était frontal.. On ne m’a jamais dit « il ne faut pas faire ce que tu fais », mais par contre, des calomnies contre moi, il y en a eu tout le temps : que j’étais vendu à la C.I.A., par exemple – celle-là, c’était le PAN qui l’avait publiée.

Je ne comprends pas… Avec une telle pièce ? Parce que, enfin, c’était clairement un spectacle anti-colonialiste, et même anti-impérialiste, qui dénonce l’État belge, les USA… et la CIA, justement ?

Oui. Mais… ce n’était « pas comme ça qu’il fallait le dénoncer ». (il rit). Car, dans les détracteurs, il y avait notamment le groupe Grippa, férocement antisoviétique, et comme Lumumba était (à tort) accusé d’être vendu à Moscou… .

Ah oui, la fraction dissidente du parti communiste belge, pro-chinoise, et très sectaire.

C’est ça. Avec parmi ses membres en vue, un certain Herbert Rolland, le futur créateur du Théâtre de la Vie, qui était un pur « mao », à l’époque, et qui est venu manifester contre la pièce, sur la petite place en face du théâtre, avec quelques-uns de ses camarades… Du coup, ils se sont retrouvés au coude à coude avec un autre groupe, de fachos, ceux-là : des ex- « Katangais », des ex-colons, des mercenaires… ! Je gueulais à Rolland : « Tu ne vois pas avec qui tu fais « front » ? De quel côté vous êtes ? Vous êtes cons, ou quoi ? ». Ils ne comprenaient rien, franchement… Bon, comme on était entourés de gendarmes, il n’y a pas eu d’incidents.

Mais, à part ce baroud d’honneur, un peu folklorique, nous n’avons pas eu de gros problèmes. La seule vraie tentative de nous mettre des bâtons dans les roues est antérieure, et venue d’Henri Simonet, qui était alors bourgmestre d’Anderlecht. Il avait donné l’ordre au concierge du Centre, où on avait déjà réservé le théâtre pour les dernières répétitions, de le fermer à clé et de foutre le camp. Ce qui fait que, ce jour-là, lorsqu’on arrive pour répéter, on trouve porte close. Heureusement, j’ai eu alors le bon réflexe : j’ai appelé Ernest Glinne, l’une des personnalités qui avaient soutenu notre projet. Et Glinne, que je n’ai jamais vu de ma vie, et avec lequel ce fut mon seul contact, au téléphone, m’a dit : « Bougez pas, ça va s’arranger ! Attendez dans le bistrot en face, je ne serai pas long ». Il a appelé Simonet, et, moins d’une heure après, le concierge est revenu nous ouvrir… (9)

De toute façon, au moment du spectacle, on a pris nos précautions, de sorte qu’on ne pouvait plus nous empêcher de jouer. Parce qu’on sentait bien que, dans l’atmosphère du moment, on risquait gros. Déjà, rien que le silence qui a entouré le spectacle… Contrairement à la presse française (notamment Le Nouvel Observateur qui couvrit l’événement) – excepté un courageux journaliste radio de la RTB, la presse belge fut unanime à faire un silence total ! Vu ce contexte, on s’est dit « ils vont essayer de nous avoir ». C’est pourquoi, Robert Versteegh, qui était de l’aventure, mais aussi mon ami et mon avocat, avait eu la très bonne idée de nous conseiller de créer une asbl, qu’on a appelée Le Théâtre Vivant (en référence et hommage au Living Theater de New York). Grâce à ce subterfuge, on ne vendait pas des tickets d’entrée, mais… des « cartes de membre ». Autrement dit, les représentations, devenaient ipso facto des « soirées privées » : au fur et à mesure que les gens arrivaient, ils payaient leur « cotisation » et ils rentraient. On l’a fait exprès, pour que les flics ne puissent pas nous emmerder…

Hormis ces quelques incidents et intimidations durant la phase d’élaboration du spectacle, et au cours des représentations, c’est après la dernière que les choses se sont vraiment gâtées, je crois ?

Effectivement. Quelques semaines plus tard, mes ennuis personnels ont commencé. Un matin, je trouve une convocation de la police dans ma boîte aux lettres. Le commissariat n’étant pas loin, je m’y rends à l’heure fixée. Après près d’une heure d’attente, un policier me reçoit et m’informe d’une amende, pour stationnement interdit dans une rue près de la Grand-Place. J’ai signé le PV et suis retourné chez moi… où une nouvelle convocation m’attendait ! J’y retourne donc le lendemain pour m’entendre demander (après, évidemment, une petite heure d’attente) les prénoms de mes deux filles « qu’on avait oublié de préciser dans le PV de la veille ». A mon retour à mon appartement… nouvelle convocation. Ce scénario s’est répété chaque jour pendant un mois! Avec chaque fois une question du genre : « Avez-vous payé la taxe pour votre chien? » ou « Avez-vous une radio dans votre auto ? ». Un matin, j’ai décidé de rester chez moi. Quelques minutes après l’heure de la convocation… sirènes de la police et embarquement menottes dans le dos ! Tout le quartier a été témoin de mon arrestation, qui s’est terminée par des excuses du commissaire à mon arrivée au bureau de police « C’est une erreur, on s’est trompé d’adresse ». Manifestement, la police cherchait à me déstabiliser, et sans doute à provoquer un incident qui lui aurait permis de m’inculper. Le « cirque » (plus de vingt convocations pour un stationnement interdit !) s’est arrêté après que je m’y suis présenté deux ou trois fois accompagné de mon ami avocat.

Cependant, côté travail, ça a été nettement plus douloureux, humainement… et financièrement ! Le Rideau de Bruxelles était une sorte de « port d’attache » et j’y jouais régulièrement. Au cours d’une conférence de presse, son directeur, Claude Etienne, a déclaré que « j’avais sali notre pays et que je n’avais plus ma place dans son théâtre »… et il a rompu les quelques contrats que j’avais pour la fin de saison. Ce qui l’avait, paraît-il, scandalisé, était le discours de Baudouin dans la scène de la pièce sur la déclaration d’indépendance. Il est vrai qu’elle faisait beaucoup rire et que le roi des Belges y était un peu ridicule… Et pour cause, Césaire avait inséré tel quel un extrait de son speech complètement révisionniste, et même surréaliste, avec son fameux « Ni atermoiements funestes, ni précipitation inconsidérée ».

Dans la foulée, plus aucun théâtre ne m’engagea, idem pour la TV… Et tous mes collègues comédiens, eux aussi, ont « changé de trottoir » quand ils me croisaient. C’est ce que j’ai appelé « le maccarthysme à la belge ». Pour nourrir ma petite famille, il a bien fallu que je trouve autre chose. C’est ainsi que, pendant plus de deux ans j’ai fait toutes sortes de métiers (taximan, livreur, garçon de café, notamment)… Mais c’est une autre histoire. Pour en revenir à Serreau, même s’il n’était pas très empressé à m’aider au départ, c’est le moins qu’on puisse dire, il est venu à Bruxelles, sous la pression de Césaire, nous dire qu’il soutenait notre projet, et il a engagé quasi toute la troupe pour sa propre production à Paris. Pour un peu apaiser les choses, il m’a même proposé de m’engager comme son adjoint à la mise en scène, avec un beau salaire et un hébergement payé. Mais j’ai décliné cette « offre » tardive : pour moi, l’aventure était terminée, et je n’avais pas besoin d’une sorte de «prix de consolation »… Je suis donc retourné à mon taxi.

- Par Denis Desbonnet (CSCE)

(1) Le Cuarteto Cedrón est un groupe de musiciens argentins né à Buenos Aires en 1964.

(2) Les Montoneros étaient une organisation politico-militaire argentine péroniste qui pratiqua la lutte armée entre 1970 et 1979.

(3) Le présent texte est une combinaison du propre récit que Rudi Barnet a rédigé de ses tribulations « congolaises » (notamment publié dans « Bruxelles en mouvements » n°297, juin 2019), et de développements et compléments qu’il nous a donnés ultérieurement, lors de nos entretiens. Petite précision : par souci de transparence, au cours de ces échanges, nous ne feindrons pas ici une apparente « réserve » en adoptant le « vous » conventionnel, dans ce qui, bien plus que de l’interview classique, tient de l’entretien à bâtons rompus, avec celui qui n’est autre que notre beau-père.

(4) Le Living Theatre est une troupe de théâtre expérimental libertaire créée en 1947 à New York.

(5) « Lumumba Patrice : les cinquante derniers jours de sa vie » by G Heinz; H Donnay. Print book. French. 1966. Bruxelles : CRISP ; Paris : Le Seuil.

(6) Le griot, aussi appelé barde, est une personne spécialisée dans la louange et la déclamation des récits historiques qui font la part belle aux héros fondateurs et au merveilleux en Afrique de l’Ouest.

(7) Travhydro est une entreprise spécialisée dans la fabrication de tubes d’acier, qui furent d’abord utilisés pour des canalisations. Après la Seconde Guerre mondiale, celle-ci s’est reconvertie dans les constructions tubulaires, en particulier dans les échafaudages, l’activité qui très vite a fait sa renommée

(8) La Force publique (FP) était la force armée exerçant des fonctions de police de l’État indépendant du Congo.

(9) Ironiquement, Rudi Barnet recroisera la route d’Henri Simonet quelques années plus tard, lorsque son ami le grand guitariste uruguayen Daniel Viglietti le dissuada définitivement d’entrer au PS, comme l’y incitaient certains de ses proches, alors que le bourgmestre d’Anderlecht en était alors une figure de proue de l’aile droite et atlantiste, et à ce titre également ministre des Affaires étrangères. Cela, en l’informant du scandale, révélé en 1980 par le journal POUR, de la vente de blindés anti-émeutes à la sinistre dictature militaire au pouvoir dans son pays depuis 1973, par les Poudreries réunies de Belgique (PRB)… Multinationale dans laquelle la femme du politicien occupait des responsabilités de premier plan, et livraison que ce dernier avait couverte grâce à son autorité sur l’Office du « Ducroire », en principe chargé d’autoriser – ou non – des exportations potentiellement risquées ou contestables, sous l’angle économique, éthique ou politique.