Pour la solidarité, Contre L'exclusion

Penser la crise

M. Alaluf : « Le socialisme a inventé la redistribution socialisée »

Dans son dernier livrenouvel ouvrage, Matéo Alaluf propose un inventaire critique stimulant de l’histoire, des legs et des impasses actuelles de la social-démocratie européenne. Rencontre.

Suffrage universel, protection sociale, droit du travail, services publics, impôt progressif, éducation de masse… : l’héritage construit et légué par le mouvement ouvrier fait aujourd’hui partie de notre cadre de vie quotidien. Et pourtant, depuis sa création en 1996, le Collectif Solidarité Contre l’Exclusion a accumulé défaite sur défaite dans les combats qu’il a menés pour défendre et étendre ce patrimoine commun, en particulier en matière de défense du droit au chômage ou du droit à l’aide sociale. Lorsque des victoires ont pu être remportées, ce ne furent souvent que des mesures ponctuelles, des reculs sociaux évités ou des corrections partielles de reculs précédents. Nous en avions déjà esquissé un bilan à l’occasion de la publication du numéro 100 de cette revue. Nos défaites s’inscrivent dans le cadre global d’une crise systémique qui s’approfondit depuis plus de vingt-cinq ans : mise en concurrence généralisée des travailleurs, des Etats et des peuples, abaissement des barrières douanières, création d’un libre marché européen des capitaux, des personnes, des marchandises et des services – laquelle ne s’est pas accompagnée d’une harmonisation fiscale et sociale à la hausse-, délocalisations, dumping social, casse des entreprises et des services publics, perte du contrôle étatique sur la monnaie, démolition de pans entiers de la Sécurité sociale (en particulier de l’assurance chômage et des pensions), renflouement des banques par les Etats et par la Banque Centrale Européenne (BCE), désastre écologique, régression des libertés fondamentales, crise de la social-démocratie, succès politique de l’extrême-droite.

Tout au long de cette période, le régime sociopolitique qui s’était développé en Belgique après la Seconde Guerre mondiale (concertation sociale sur la formation des salaires, partage des gains de productivité et développement de l’État social dans ses différentes dimensions) a commencé à s’effriter, notamment quant à la capacité des organisations syndicales à faire prendre en compte leurs priorités au niveau politique. Il en a été de même de la capacité des partis politiques dits de gauche réformiste à protéger les acquis sociaux et, a fortiori, à apporter des progrès sociaux significatifs à travers des participations gouvernementales. Comme le relève le politiste Pascal Delwit, dans ce contexte où « l’identité socio-économique de la social-démocratie a connu un véritable marasme » au point de « devenir dans certains cas indétectable », un même effritement marque également les résultats électoraux des partis sociaux démocrates européens : après un tassement entamé dès les années quatre-vingt, « la chute de la famille socialiste européenne entre 2010 et 2019 est détonante » et cela s’accompagne d’une «perte d’influence de la social -démocratie au sein du spectre de la gauche»(1).

Former une alternative populaire

Aujourd’hui en particulier, la poursuite des batailles pour défendre ou conquérir des acquis sociaux ou démocratiques suppose de réfléchir aux évolutions globales (constatées ou souhaitables) du cadre sociopolitique dans lesquelles se placent les combats qui sont menés. Seule une réflexion qui dépasse les enjeux immédiats des différents combats pour les situer dans l’horizon de ce cadre et de sa transformation paraît pouvoir leur redonner un sens. Lutter contre le dernier coup en date contre le droit à l’assurance chômage n’a de sens que si, en même temps, on se bat consciemment pour un redéploiement de l’État social. Ce qui suppose une réflexion sur son origine, le processus de sa remise en cause, les obstacles actuels à son redéploiement et les possibilités qui sont ouvertes.

Matéo Alaluf, professeur émérite de sociologie du travail de l’Université Libre de Bruxelles, vient d’apporter une contribution substantielle à ce débat à travers la publication d’un livre intitulé « Le socialisme malade de la social-démocratie » (Ed page2 – Syllepse, 2021) qui constitue une réflexion à la fois radicale, factuelle et pragmatique sur la construction et l’évolution de l’Etat social et du socialisme, entendu comme « expression politique des classes populaires ». Radicale, car cette étude part de l’origine de la structuration de la social-démocratie en tant que force politique organisée, fin du XIXe siècle, et des premières fondations de l’État social. Factuelle, parce qu’elle se base sur l’étude parallèle de l’évolution des partis sociaux-démocrates dans cinq pays (Royaume-Uni, Allemagne, France, Suède, Belgique). L’étude est d’autant plus intéressante que, placée sous le signe du « passage de témoin », elle s’attelle à comprendre les faits et à chercher un avenir au legs du mouvement ouvrier, et ne vire pas au procès partisan en vue d’établir les « trahisons » ou, inversement, les « justifications » des directions des partis sociaux-démocrates. Pragmatique, car cette étude refuse de verser dans la facilité du « il n’y a qu’à » et de la radicalité vide de contenu effectif.

L’étude de Matéo Alaluf se base sur une conception de l’État social proche de celle développée par Christophe Ramaux (2), prolonge une réflexion collective menée en 1998 sur le devenir du réformisme socialiste (3) à laquelle l’auteur avait pris part, et s’appuie largement sur l’étude comparée des « reconversions partisanes » (c’est-à-dire à la fois les changements de programme, d’électorat et d’organisation) opérées par de partis sociaux-démocrates européens réalisée par Fabien Escalona (4), en y ajoutant l’étude du cas belge. Dans la conclusion de l’interview qu’il nous a accordée, Matéo Alaluf indique que, selon lui,« des majorités politiques rassemblant socialistes, verts et gauche radicale peuvent prolonger l’espoir du mouvement ouvrier d’antan et former une alternative populaire ». En 1998, l’introduction de l’ouvrage collectif auquel l’auteur avait participé indiquait déjà que « Socialistes, gauche chrétienne, écologistes : en termes politiques l’avenir d’un projet réformiste passe par cette équation » (5). Un quart de siècle plus tard, la mention de la « gauche radicale » a remplacé dans cette équation celle de « gauche chrétienne », tandis que l’évocation du « mouvement ouvrier » se substitue à celle d’un « projet réformiste ». Mais peut-on croire que cette nouvelle équation soit en elle-même un outil suffisant pour permettre d’aller au-delà des impasses rencontrées par la précédente ? Dans sa recension du livre, Hugues Le Paige note à cet égard qu’on « peut s’interroger sur la possibilité d’une collaboration entre les trois partenaires mentionnés (socialistes, écologiques, gauche radicale) sans une profonde clarification politique », mais indique-t-il, « c’est un autre débat qui dépasse le cadre de l’ouvrage » (6).

Comment en est-on arrivé là ?

Bruno Amable et Stefano Palombarini, qui ont étudié la recomposition du paysage politique français, ont pointé le rôle joué par la construction européenne dans la constitution d’un bloc politique rassemblant au nom de l’Europe et au-delà des clivages traditionnels gauche-droite, « les sages de tous les camps » (selon les termes Jacques Delors) derrière l’adhésion à un programme de réformes néolibérales (7). Ce que Paul Magnette, président du PS, a lui-même invoqué de façon allusive dans un échange qu’il a eu avec l’auteur à propos du livre : « L’enjeu européen, qui est fondamental, nous a mis dans un carcan (sic) qui a limité un certain nombre de choses, et on s’est retrouvés dans la rhétorique du « sans nous ce serait pire » (…) » (8). A cet égard l’analyse de Matéo Alaluf oscille entre la dénonciation de l’Union européenne (UE) telle qu’elle s’est constituée qui a « généralisé la concurrence, érigé le dumping social en modèle, précarisé l’emploi et entraîné l’érosion de la protection sociale », la justification de l’acceptation en 2015 par le gouvernement Tsipras (sous la menace d’une expulsion de la Grèce de la zone euro et à l’encontre du choix explicitement exprimé par les Grecs à travers un référendum) des programmes d’austérité imposés par l’UE, au motif qu’il n’y aurait pas de salut possible pour un pays comme la Grèce en dehors de l’UE et, enfin, l’évocation de l’adoption souhaitable, par les socialistes européens, d’une « une stratégie visant à réviser les traités européens et les accords de libre-échange », dont on peine à repérer tant les contours d’un contenu réel que la possibilité de l’articuler à partir des institutions européennes existantes ou encore les forces politiques susceptibles de l’imposer à cette échelle (9). Amable et Palombarini le relevaient déjà en 2017 : « Le seul facteur qui permette aujourd’hui d’utiliser la ‘‘gauche’’ (de gauche) comme catégorie analytique est le rejet de l’Europe néolibérale : mais ‘‘à gauche’’ il n’y a plus aucune perspective partagée sur la question européenne. Il n’y a aucun socle idéologique et théorique partagé : et on comprend dans ces conditions les difficultés d’une synthèse pour l’offre politique.» (10).

Quoiqu’il en soit, malgré ce que certains considéreront comme ses limites, le travail que présente Matéo Alaluf àa l’immense mérite d’offrir, avec le recul de la profondeur historique, une réflexion d’ensemble sur la crise systémique que traversent actuellement les démocraties européennes. Il offre notamment ainsi la possibilité de débattre de cette analyse et de ses limites. Comme l’indique l’économiste Michel Husson dans sa recension du livre, « Les mouvements sociaux réellement existants, quelle que soit leur richesse, n’ont pas pour l’instant cristallisé pour faire naître une alternative à une échelle de masse. De ce point de vue, le livre de Matéo Alaluf est un outil précieux pour comprendre pourquoi on en est arrivé là, et pour réfléchir aux moyens de rebondir » (11). Quel qu’en soit le chemin, Matéo Alaluf propose à la gauche, dans sa diversité, un horizon ambitieux : « le socialisme doit retrouver sa capacité subversive pour sauvegarder l’environnement, abolir l’exploitation du travail et l’aliénation marchande ».

Ensemble ! : Votre livre s’intitule « Le socialisme malade de la social-démocratie ». Qu’entendez-vous par là, et dans quel registre le situez-vous? S’agit-il d’un ouvrage qui se veut scientifique, militant, ou les deux à la fois ?

Matéo Alaluf : Je n’ai pas écrit ce livre en tant que chercheur, car je ne me situe pas dans le cadre formel des politistes et le sujet n’est pas précisément dans mes domaines de recherche habituels, même si j’ai travaillé sur des thèmes proches comme le mouvement ouvrier et le syndicalisme. Je n’ai pas non plus écrit ce livre en tant que militant du Parti socialiste, car je ne le suis pas. Ma vie militante s’est déroulée en lisière du socialisme en étant plus proche des oppositions que de la ligne dominante. Mes rapports avec le PS ont commencé avec les grèves de l’hiver 1960-61 par ma participation aux organisations de jeunesse (jeune garde socialiste et étudiants socialistes) et à l’hebdomadaire La Gauche, qui rassemblait à l’époque l’opposition à l’orientation modérée du parti et dont le rédacteur en chef était Ernest Mandel, auquel je dois d’ailleurs l’essentiel de ma formation politique. Contrairement à son image, si Mandel défendait l’héritage de Trotsky, sa conception du marxisme était moins léniniste que proche de celle de Rosa Luxemburg.

Ce livre est pour moi comme un passage de témoin. Que reste-t-il de la social-démocratie au moment où elle connaît une régression telle que nombreux sont ceux qui pronostiquent aujourd’hui sa chute finale ? On pourrait aussi au contraire être surpris par l’étonnante longévité de cette famille politique et de sa capacité à surmonter les traumatismes. La social-démocratie s’est formée historiquement comme l’expression politique du prolétariat et comme mouvement d’émancipation des classes populaires. Les socialistes se sont organisés par une forme spécifique de symbiose entre parti, syndicat et un ensemble de mutuelles, coopératives, mouvements d’éducation populaire, d’associations culturelles, sportives et récréatives, formant autour des maisons du peuple une contre-société. A travers les luttes sociales, l’action parlementaire et l’exercice de responsabilités gouvernementales, les socialistes ont réussi à rassembler la classe ouvrière, à améliorer considérablement la condition des travailleurs et à moderniser la société.

Comme la classe ouvrière était cependant minoritaire, ils ont cherché constamment des alliances dans les couches moyennes de la société. On peut voir dans cette quête aux électeurs les prémices de la maladie qui a pu en faire, selon les mots de Gerassimos Moschonas, des « partis attrape-tout». Mais la maladie se déclare réellement avec le ralliement progressif des socialistes, à partir des années 1980quatre-vingt, au credo néo-libéral dont l’expression la plus aboutie fut en Grande-Bretagne la « troisième voie » de Tony Blair et en Allemagne le « nouveau centre » de Gerhard Schröder en Allemagne. A partir de ce moment, la social-démocratie s’est engagée dans un processus de « dé-social-démocratisation ». Souvenons-nous en France de Pierre Mauroy rappelant à Lionel Jospin, candidat à la présidence de la république, qu’ « ouvrier » n’est pas un gros mot et, plus tard, de Benoît Hamon, également candidat, axant son programme sur la raréfaction du travail et le revenu universel. La social-démocratie s’est ainsi peu à peu aliénée le soutien des classes populaires. Parfois même comme le parti socialiste à l’agonie en France, elle s’est délestée de son électorat populaire au profit de couches aux niveaux de diplôme et de revenu élevés.

Vous évoquez les « classes populaires », la « classe ouvrière », etc. En tant que sociologue du travail, je suppose que c’est un choix conceptuel réfléchi. Quel sens donnez-vous à ces termes ?

Les classes sociales obéissent à un mouvement complexe, et leur définition n’est jamais simple. Dans l’histoire sociale, on a prêté tour à tour à la classe ouvrière un projet par nature révolutionnaire, réformiste ou conservateur. Dans la tradition marxiste, le social est relationnel, et ce sont les rapports sociaux, et non une essence, qui définissent les classes. La politique socialiste s’inscrit dans une perspective qui vise à rassembler, organiser et stimuler les capacités de transformation sociale de la classe des travailleurs.

En 1848, dans le Manifeste du parti communiste, Marx et Engels désignaient par « prolétariat » la classe de ceux qui sont dépourvus de la propriété des moyens de production et qui gagnent leur vie en vendant leur force de travail. Cette définition correspondait à la population salariée. Contrairement à l’époque où ils étaient minoritaires, aujourd’hui, les salariés sont devenus très largement majoritaires. Mais une partie des salariés, en raison de leurs fonctions dirigeantes et de leur niveau élevé de revenu, ont leurs intérêts liés à ceux des classes possédantes. Dans l’électorat de nombre de partis sociaux-démocrates, le salariat de cadres, très diplômés et bénéficiant d’un revenu élevé, celui en somme des élites, tend à remplacer les salariés ouvriers et employés d’exécution. En Belgique, le PS garde heureusement toujours une implantation populaire.

La définition que vous faites du socialisme, sans référence à l’objectif d’une collectivisation des moyens de production, mais simplement comme l’expression politique des classes populaires ou des salariés, n’est-elle pas tellement élastique qu’elle peut s’appliquer à presque tous les partis dans un régime de suffrage universel ?

Je définis bien le socialisme comme l’expression politique des classes populaires, mais les classes n’ont de sens que par la place qu’elles occupent dans les rapports de production. Sinon, il s’agirait de strates sociales délimitées à partir du niveau de revenu et de la scolarité à l’usage par exemple d’études de marché.

Le socialisme, c’est donc d’abord l’émancipation des classes populaires avant d’être, comme le soutiendront des « néo-socialistes » et nombre d’auteurs, une idée. Pour des néo-socialistes comme Henri de Man et plus près de nous Tony Blair par exemple, le socialisme se rattache d’abord à une idée de justice. Il en est de même pour Axel Honneth, tenant d’un socialisme moderne ayant fait son deuil de la classe ouvrière. Il est frappant de constater que L’idée socialiste (1935) est le livre majeur d’Henri de Man, et que, quatre-vingts années plus tard, celui d’Axel Honneth s’intitule L’idée du socialisme (2015). Les réformes ne sont donc pas conçues dans cette perspective dans l’intérêt des classes populaires, mais pour servir l’idée que l’on se fait de la justice, fut-ce contre les travailleurs et allocataires sociaux.

Dans une perspective différente, Thomas Piketty avance des propositions audacieuses en matière de justice fiscale. Mais en ne s’attaquant qu’à la sphère de la redistribution des richesses, il ignore la sphère de la production où se forment les revenus primaires dans la relation de subordination du travail au capital. En conséquence, le partage de la valeur ajoutée et la distribution entre salaires et profits reste hors de son champ. Bien sûr, la justice comme la lutte contre les inégalités sont essentielles pour le socialisme. Mais, avant d’être une idée de justice, comme le stipulent nombre de chartes fondatrices, ce sont les « intérêts moraux et matériels » des travailleurs et leur émancipation qui définissent les socialistes.

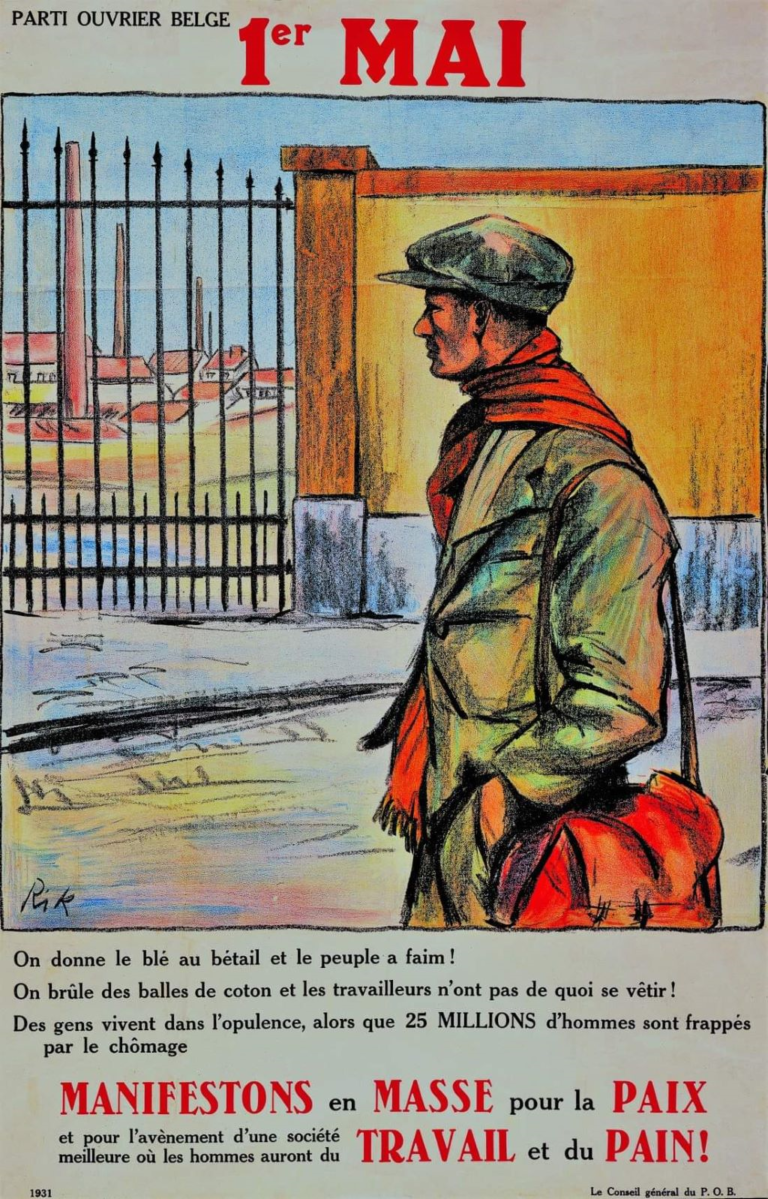

Lors de la fondation en 1885 du Parti Ouvrier Belge (POB), ancêtre du PS en 1885, les congressistes devaient lui donner un nom. Ils étaient tous socialistes dans l’esprit du marxisme de l’époque. Ils se choisirent cependant le nom de Parti Ouvrier et non de socialiste pour bien montrer que la défense des intérêts ouvriers primait sur l’idéologie.

Votre livre tente de dresser un panorama de l’évolution des partis sociaux-démocrates européens depuis les origines, en s’articulant sur l’étude de quelques cas nationaux, et en proposant de décomposer cette évolution en différentes périodes et moments-clés. D’où vient le socialisme, et quelles sont ces différentes périodes que vous proposez de distinguer ?

Pour échapper à l’écueil idéologique, j’ai voulu baser mes observations sur une analyse factuelle comparative à partir de cinq pays qui ont constitué le noyau de l’Internationale socialiste ou IIè Internationale fondée en 1889, à savoir l’Allemagne, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne et la Suède. A l’époque, les débats au sein de l’Internationale étaient houleux et les oppositions virulentes, mais il n’y avait pas de distinction entre socialistes et communistes. Vandervelde, Jaurès, Bernstein, Kautsky, Keir Hardie font à l’époque partie de la même Internationale socialiste que Rosa Luxemburg, Lénine et Trotski. Tous se disent alors « sociaux-démocrates » et sont, à des degrés divers, réformistes et révolutionnaires, sans opposer réformes et révolution. On peut caractériser à l’époque une gauche souvent incarnée par la figure de Rosa Luxemburg, un centre, gardien de l’orthodoxie autour de Karl Kautsky, et une droite dite révisionniste avec Eduard Bernstein. Celle-ci dominera l’évolution des socialistes jusqu’à nos jours.

La rupture entre communistes et socialistes est la conséquence de la Première Guerre mondiale. Lorsque les députés du SPD allemands votent les crédits militaires et que les socialistes français se rallient à « l’Union sacrée », l’Internationale cesse d’exister. En 1917, la révolution d’Octobre et la question du soutien à l’Union soviétique approfondiront encore le schisme. Les partis se scinderont entre les partisans de la révolution russe et les autres, restés fidèles à la démocratie parlementaire.

Dans votre livre vous indiquez qu’avant la Première Guerre mondiale, c’est le SPD allemand qui est le parti de référence des socialistes, et que celui-ci nomme sa stratégie la « vieille tactique éprouvée ». De quoi s’agit-il ?

Les socialistes se sont très vite implantés dans la société et ils y ont trouvé un écho très important. Le SPD, qui est à l’époque le parti- phare de la Deuxième Internationale, a adopté, lors de son congrès d’Erfurt en 1891, une doctrine appelée la « vielle tactique éprouvée », qui postule la réalisation du socialisme de l’intérieur à coup de réformes, telles que le suffrage universel, les droits syndicaux et sociaux, l’accès à l’éducation et aux soins de santé. Mais pour que le rapport de force penche en faveur des travailleurs, encore fallait-il que la social-démocratie se développe en tant que parti de masse, qu’elle assure la formation politique de ses militants et développe la conscience de classe des ouvriers, notamment par ses associations d’éducation populaire, ses coopératives, mutuelles, associations récréatives, mais aussi à travers les grèves et les luttes sociales.

Selon Eduard Bernstein, la base ouvrière à elle seule ne peut permettre au Parti d’accéder à une majorité parlementaire capable de réaliser les réformes socialistes. La social-démocratie doit dès lors viser à élargir son assise en direction des classes moyennes et, pour ce faire, réviser son marxisme. A l’opposé, Rosa Luxemburg avançait pour sa part l’idée qu’il ne peut y avoir de véritable réforme sans s’appuyer sur un mouvement social potentiellement révolutionnaire incitant la bourgeoisie à accepter des compromis. A cet égard, elle reprochait par exemple à Emile Vandervelde d’avoir cédé à l’alliance parlementaire avec les libéraux en acceptant la restriction du suffrage aux seuls hommes, au lieu de s’appuyer sur la dynamique du rapport de force créé par les grèves générales pour imposer le suffrage universel intégral.

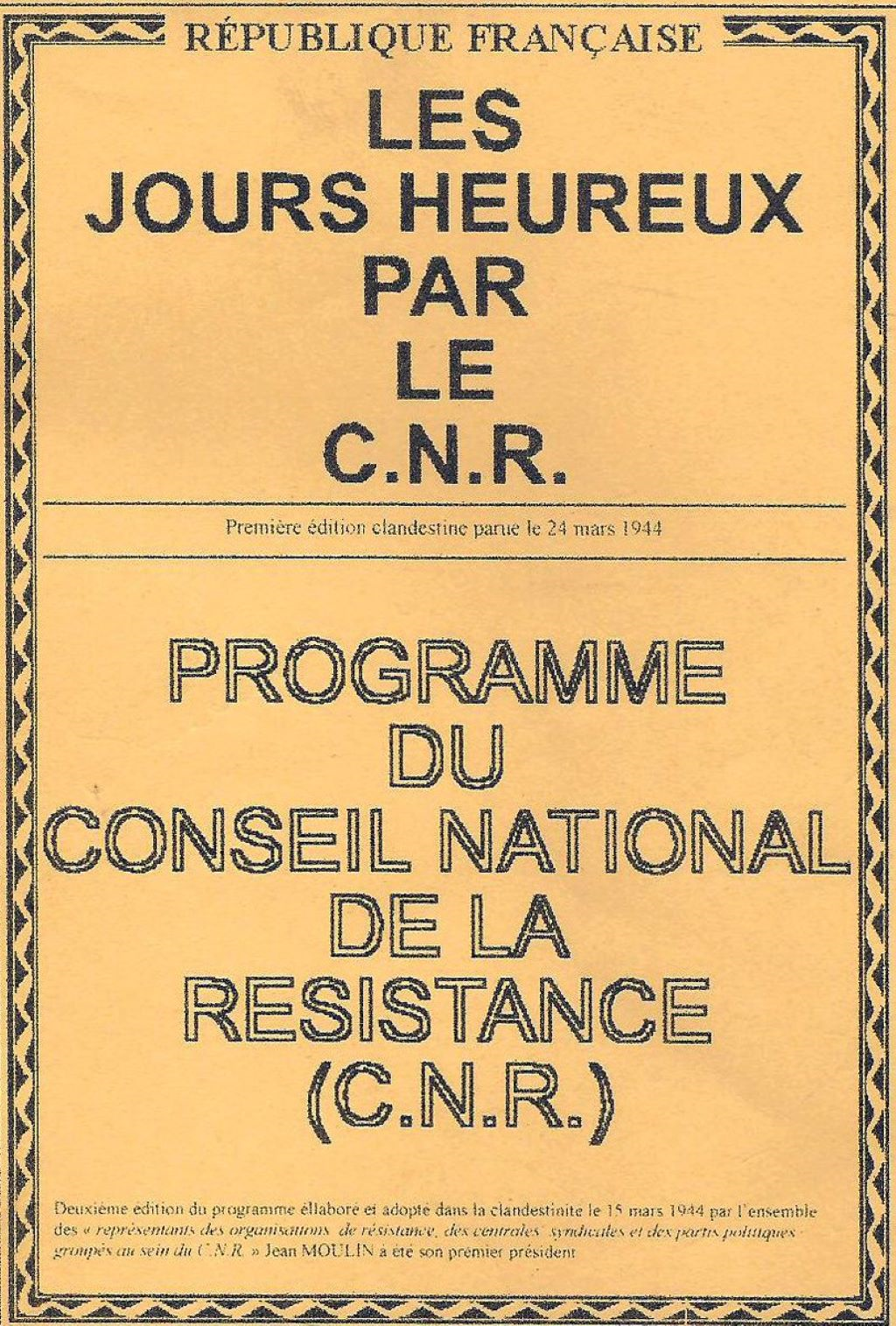

Les deux premières périodes de l’expérience social-démocrate – 1918-1945 et 1945–1975 – sont marquées par des grandes réformes. Elles sont aussi des moments de bouleversements considérables : les deux guerres mondiales, la Révolution russe, les guerres coloniales, les grèves générales, les fronts populaires, le suffrage universel et les droits sociaux. Les progrès réalisés pendant la période 1918-1945 ne font pas oublier en Russie la suppression de nombre de libertés démocratiques et la répression de l’opposition par les bolcheviques dans un contexte de guerre civile, ni la répression sanglante du mouvement spartakiste par les socialistes parlementaristes à Berlin en 1918, qui conduisit à l’assassinat de Karl Liebknecht et Rosa Luxemburg. En Europe, l’émergence de l’Union soviétique au plan extérieur, ainsi que la force et les capacités de mobilisation du mouvement ouvrier au plan intérieur, ont permis de réformer considérablement la société et d’améliorer les conditions de vie et de travail des classes populaires.

Après la Première Guerre mondiale, les socialistes belges obtiennent le suffrage universel (masculin) ainsi que l’abrogation de l’article 310 du code pénal, qui limitait le droit de grève. La crise économique mondiale de 1929, son cortège de licenciements, de misère et la montée du fascisme et du nazisme, mettent fin à l’optimisme qui avait cours dans les années précédentes. Les partis sociaux-démocrates sont complètement désemparés et n’ont aucune théorie propre pour conjurer la crise. Progressivement un modèle de gestion alternatif commence à être élaboré chez les sociaux-démocrates. En Suède, les économistes réunis dans l’école de Stockholm, parallèlement à l’émergence des idées de Keynes, conçoivent un modèle original recourant à l’intervention de l’état dans l’économie. En Belgique, cela prendra la forme du « Plan du travail » présenté en 1933 par Henri De Man (12), qui constitue un ensemble de réformes (socialisation du crédit, nationalisation des secteurs- clés de l’économie, augmentation des salaires pour soutenir la demande, etc.). Si bien que lorsque le libéralisme économique s’effondre en raison de son incapacité à s’autoréguler comme le prescrivait la théorie, et qu’il sera balayé par le nazisme, les socialistes avaient déjà élaboré dans l’entre-deux-guerres les bases d’une théorie économique « marxo-keynésienne » de rechange. Cette théorie s’imposera au lendemain de la guerre et sera la base de l’Etat social.

Après la Seconde Guerre mondiale s’ouvre une nouvelle période pour la social-démocratie, que vous caractérisez notamment comme étant celle du développement de l’ « Etat social » et du « compromis social-démocrate ». De quoi s’agit-il ?

La période 1945-1975 correspond à l’apogée de la social-démocratie. Les socialistes se sont assagis mais ont remporté des succès incontestables grâce, notamment, à leur participation fréquente au pouvoir gouvernemental. Leur bilan comporte cependant aussi une face sombre, dont leur soutien aux guerres coloniales n’est pas la moindre. Ils mettront progressivement une sourdine à leur anticapitalisme qu’ils tenteront à présent de civiliser par des réformes.

Le compromis que l’on a appelé « social-démocrate » reposait sur le couple parti/syndicat. La présence des socialistes au pouvoir était considérée comme nécessaire pour faire vivre les réformes. Ce compromis atténuait, mais ne rompait pas pour autant ,l’antagonisme de classe. Il conditionnait le conflit au comportement pragmatique et modéré des interlocuteurs.

La négociation collective a soustrait la détermination du salaire à la seule puissance du marché. Les organisations syndicales négocient avec le patronat en échange d’augmentations salariales une « paix sociale ». Il revenait alors aux partis socialistes de prolonger au niveau du gouvernement les demandes des syndicats et, à ces derniers, de soutenir le parti sur le plan électoral. Cette configuration a généré, parfois à travers des phases de conflictualité extrêmement forte comme les grèves de 1960-61 en Belgique, non seulement une amélioration de l’emploi, des rémunérations et du niveau de vie des salariés, mais aussi une importante expansion du capital. Dans une période de croissance économique soutenue, ce « compromis » a permis d’atteindre à la fois la croissance des rémunérations et des protections sociales, des investissements publics et celle des profits.

Ce compromis, arraché par les travailleurs au capital, a entraîné une amélioration considérable de la condition salariale et une expansion du système capitaliste. Il a permis de modérer les revenus du capital, de financer les services publics et même d’intervenir sur la sphère productive par la promotion de l’Etat social caractérisé par la protection sociale, le droit du travail, les services publics et une politique conjoncturelle keynésienne. Les partis sociaux-démocrates ont fait de leur ambivalence une force politique. D’un côté, ils mettaient en avant, pour leur électorat populaire, leur identité socialiste et ouvrière et, de l’autre, ils tentaient de séduire les classes moyennes en tant que partenaires fiables, gestionnaires compétents et avisés dans des coalitions gouvernementales.

Dans ce compromis c’est toujours la propriété et non le travail qui reste en position de force. La décision d’investissement dont dépend la production des richesses et qui a pour finalité le profit, demeure la prérogative de la propriété. Le compromis, que les socialistes croyaient acquis pour toujours, s’est cependant délité lorsque, dès le milieu des années 1970, les entreprises, dans un nouveau régime du capitalisme, se sont tournées vers l’international pour accumuler le capital.

Suit alors une nouvelle période que j’ai appelée le « temps du renoncement » (1975-2008), où la social-démocratie accompagne le capitalisme financiarisé qui organise la délocalisation des productions et des entreprises selon le moindre coût. Le chômage augmente et le compromis social-démocrate ne fonctionne plus. Désormais, les politiques néolibérales s’imposent dans la gestion gouvernementale. Au contraire des libéraux classiques, les néolibéraux préconisent le recours massif à l’Etat mais pour construire le grand marché mondial et mettre en concurrence les systèmes sociaux et les travailleurs. Ils se heurtent en conséquence de front à l’Etat social. Dans un régime de ralentissement de la croissance, l’augmentation des profits nécessite la stagnation des salaires et la diminution des investissements publics. L’Etat doit obliger les salariés à s’adapter au marché mondialisé sous peine de disparaître. Après avoir voulu changer le monde, la social-démocratie, en se convertissant au néolibéralisme, s’est adaptée à un monde qui avait changé contre elle.

Avec la « troisième voie » de Tony Blair (1994) et le « nouveau centre » de Gerhard Schröder (1999), le socialisme s’est « dé-social-démocratisé ». Cette reconversion au social-libéralisme a permis aux socialistes de maintenir leur poids électoral et d’accéder et de demeurer au gouvernement. La composition de leur électorat s’est cependant modifiée pendant cette période. Si le social-libéralisme a trouvé un écho favorable dans les classes dites « aisées et éduquées », il a rebuté les classes populaires, celles-ci qui se tournent dans le meilleur des cas vers les partis de la gauche radicale, se réfugient souvent dans l’abstention ou s’orientent dans le pire des cas vers des formations national-populistes. Les socialistes se sont ainsi trouvés à la merci d’un électorat volatile. Parmi les soutiens populaires traditionnels, les électeurs issus de l’immigration leur sont restés encore fidèles.

La dernière phase que vous repérez dans l’évolution de la social-démocratie européenne est celle qui suit la crise économique de 2008, que vous désignez comme celle de la « social-démocratie en bout de course »…

Après la crise de 1929, les socialistes avaient élaboré un programme de réformes qui se présentait comme un moyen de la surmonter. Après celle de 2008, ils n’ont formulé aucun projet alternatif. Alors que le capitalisme paraissait s’effondrer, l’Etat est accouru à son secours et, moyennant des réformes superficielles du système financier et bancaire, les affaires ont ensuite repris comme avant.

A présent, avec la crise sanitaire, la même question se repose avec plus d’acuité encore. « Le jour d’après », les urgences sanitaires, sociales et écologiques seront-elles oubliées et céderont-elles la place aux urgences de l’assainissement budgétaire et au trou de la dette publique creusé par la crise ?

Malgré l’érosion subie par le système de santé, de chômage et de retraite suite aux mesures d’austérité, les protections sociales se sont révélées efficaces contre la crise du coronavirus. La résistance populaire aux politiques néolibérales avait empêché que les politiques néolibérales ne nous désarment complètement face au virus. L’État social a montré toute son importance pour traverser la crise, tant au niveau des infrastructures médicales qu’au niveau de la Sécurité sociale. C’est également lui qui apparaît comme l’instrument le plus crédible pour faire face aux crises sociales, climatiques et écologiques qui se dessinent. Comme la Sécurité sociale et les services publics sont la marque de fabrique des socialistes, ne devraient-ils pas à présent jouer un rôle majeur ? Comment se fait-il que les socialistes soient inaudibles alors que nous avons plus que jamais besoin de leur programme ?

Depuis la crise financière de 2008, le recul électoral des socialistes s’est tellement accentué que, dans de nombreux pays, la social-démocratie paraît en bout de course. En Belgique, les partis socialistes (PS et SP.a, devenu à présent Vooruit) ont été au gouvernement de 1988 à 2014, soit pendant vingt-six ans, ce qui constitue un record absolu. Quoi d’étonnant à ce qu’ils soient identifiés aux mesures d’austérité et qu’ils peinent en conséquence à s’affirmer comme alternative ? De sorte qu’en Flandre, une droite nationaliste (N-VA), voire une extrême droite (VB) a pris le dessus, et qu’en Wallonie et à Bruxelles, un parti de gauche radicale (PTB) s’est affirmé. Alors que le moment rend leur programme plus nécessaire que jamais, les socialistes, assimilés à tort ou à raison aux politiques néolibérales de la période précédente, ouvrent la voie à l’extrême droite nationale-populiste. En Suède, où les socialistes (SAP) ont été parmi les premiers convertis au social libéralisme, le parti populiste d’extrême droite des Démocrates Suédois (SD) se donne pour programme de « préserver la Suède et son Etat providence, abandonnés par les sociaux-démocrates et menacés par l’immigration ». Après plusieurs succès électoraux, ils se disent prêts à présent à accéder au pouvoir au sein d’une coalition de droite.

En 2015, avec l’élection surprise, à la tête des travaillistes, de Jeremy Corbyn, tenant de la gauche du parti, une toute autre politique a été proposée en Grande-Bretagne. Corbyn a suscité un enthousiasme et un dynamisme exceptionnels qui ont transformé son parti, sorti exsangue de l’époque Blair. Par son succès, il a fait perdre la majorité absolue des conservateurs lors de l’élection de 2017, et a fait des travaillistes britanniques le premier parti socialiste européen. En butte aux attaques de l’establishment et, au sabotage et aux campagnes de calomnies de l’appareil de sa propre formation, piégé par le Brexit, Corbyn a quitté la direction du parti après une défaite électorale en 2020. Il serait trop long de détailler ici cet épisode important. J’en tire quant à moi la conclusion que pour préserver la social-démocratie, il faut aller au-delà et non en-deçà de la social-démocratie.

Un des chapitres de votre livre s’intitule « Qu’a fait l’Europe aux socialistes » : Qu’entendez-vous par là ?

Les partis socialistes avaient imposé un rapport de force dans le cadre de l’Etat nation. L’Europe était une création libérale et démocrate-chrétienne qui s’inscrivait dans le cadre de la confrontation des blocs Est-Ouest et de la guerre froide. Les socialistes étaient, soit réservés ou hostiles à la construction européenne – comme les travaillistes britanniques ou les sociaux-démocrates suédois qui considéraient l’Europe libérale comme un obstacle pour l’Etat social -, soit, dans des cas plus rares, favorables à la construction européenne – comme les socialistes belges poussés par Paul-Henri Spaak. Le ralliement à l’Union européenne des socialistes initialement divisés sur l’Europe a constitué pour eux, par après, un ciment.

En 1988, lorsque la libre circulation des capitaux a été instaurée, les socialistes n’ont pas tenté d’obtenir une harmonisation fiscale pour les entreprises. De même, en 1992, les partis sociaux-démocrates ont massivement soutenu le traité de Maastricht, censé organiser la convergence économique nécessaire à l’introduction de la monnaie unique, ce qui a corseté la politique budgétaire des Etats membres (en limitant les possibilités de déficit) sans fixer aucun critère de convergence en matière de chômage. La violence avec laquelle, en 2015, des sociaux-démocrates européens, comme Jeroen Dijsselbloem (Pvda) alors président de l’Euro-groupe et Martin Schulz (SPD) alors président du Parlement européen, se sont engagés pour imposer une cure d’austérité drastique au gouvernement Tsipras en Grèce, illustre l’utilisation de l’UE pour imposer la doxa néolibérale à chaque Etat membre. Il me semble d’ailleurs remarquable que ni Tsipras en Grèce, ni Corbyn au Royaume-Uni n’aient reçu de soutien réel des autres partis socialistes.

L’Europe telle qu’elle s’est constituée a généralisé la concurrence, érigé le dumping social en modèle, précarisé l’emploi et entraîné l’érosion de la protection sociale. A aucun moment un projet européen socialiste n’a paru porteur d’une alternative. Mais l’Europe n’a pas été non plus la cause du renoncement des socialistes à leur programme. Elle a été plutôt un soutien à la conversion des élites sociales-démocrates au néolibéralisme. L’intégration financière et monétaire ont créé une telle interconnexion entre les Etats que quitter l’Union Européenne n’était plus une alternative de gauche.

Une telle option, dans les rapports de force du moment, ne pouvait conduire à mon sens la Grèce qu’à une situation économique désastreuse et, en Grèce comme au Royaume-Uni, au développement du nationalisme.

Le gouvernement socialiste portugais d’Antonio Costa, minoritaire et, soutenu par le parti communiste et le bloc de gauche, tente depuis deux législatures de mener une politique non austéritaire tout en respectant les normes européennes. La crise sanitaire a balayé à présent les dogmes budgétaires européens. Les socialistes européens pourraient en profiter pour soutenir et prolonger l’expérience portugaise en se donnant une stratégie visant à réviser les traités européens et les accords de libre-échange.

Dans votre livre, vous dénoncez le « mirage de l’Europe sociale » et avez des mots très durs sur l’UE, désignée comme un « obstacle à tout élan démocratique ». En même temps, vous indiquez que « Syriza a choisi avec raison l’UE contre une aventure isolationniste qui n’aurait pu être que nationaliste ». De même, vous désignez comme une « erreur stratégique » de Corbyn le fait de « ne pas avoir fait une campagne résolue pour le “remain” et pour une autre Europe ». N’est-ce pas contradictoire par rapport à votre diagnostic sur l’UE ?

Ici, une petite chronologie s’impose. Historiquement, Jeremy Corbyn était opposé à l’adhésion à l’UE dans la tradition de la gauche travailliste. Corbyn a été élu par surprise à la tête du parti en 2015. Il a été combattu avec une violence inouïe au sein comme en dehors de son parti. Le Royaume -Uni s’est prononcé par référendum en 2016 pour le Brexit. Parce que l’opinion unanime considérait l’orientation à gauche opérée par le Parti travailliste comme désastreuse et que les sondages prédisaient son écroulement, la Première ministre conservatrice Teresa May a décidé des élections anticipées pour renforcer encore sa majorité, de manière à négocier le Brexit dans une position de force. Or, à la surprise générale, les travaillistes ont gagné les élections, après avoir promis qu’ils respecteraient le résultat du référendum considéré par eux comme acquis. Les conservateurs ont ainsi perdu leur majorité absolue, sans que les travaillistes soient pour autant majoritaires. Pour conserver une majorité, Teresa May fut en conséquence obligée de s’allier avec une petite formation politique irlandaise d’extrême droite. Cela ne lui permit pas de conclure un accord jugé acceptable par son parti et entraîna de nouvelles élections en 2020 dont l’enjeu central fut le Brexit. Le parti travailliste était alors divisé entre sa base ouvrière, acquise au Brexit, et son électorat urbain et les jeunes adhérents, favorables à l’Union européenne. Corbyn fut ainsi obligé d’adopter une position intermédiaire qui s’avéra inaudible et qui conduisit son parti à la défaite.

Pourquoi Corbyn ne pouvait-il pas prendre le parti du Brexit lors de cette élection ? D’abord parce que la question de l’Europe s’était tellement exacerbée sous la poussée du Brexit Party de Nigel Farage et de la droite conservatrice, que le Brexit revêtait les couleurs de l’extrême droite nationaliste et xénophobe, et qu’il n’y avait plus aucune place pour un Brexit de gauche (lexit). Ensuite, parce que Corbyn aurait alors été abandonné par la partie de son électorat favorable à l’adhésion à l’UE. Enfin, dans un scrutin majoritaire à un tour, les travaillistes ont été battus par l’alliance entre l’extrême droite de Nigel Farage et la droite conservatrice de Boris Johnson.

On doit raisonner en termes politiques, dans le cadre des circonstances et rapports de force dans lesquels les événements s’inscrivent, et non à partir de catégories abstraites. En 1979, la victoire de Margaret Thatcher avait changé la droite britannique et avait eu en même temps un impact considérable en Europe. Je crois qu’en 2020, une victoire de Jeremy Corbyn aurait eu un effet similaire sur la gauche et l’Europe. En politique, dit-on, seul, le résultat compte, mais nous apprenons peut-être plus de nos défaites que de nos victoires.

Vous terminez votre livre d’une façon tragique en évoquant la « fin possible de la cohabitation du capitalisme et de la démocratie » et, face aux nouvelles majorités qui se dessinent, composées de la droite et de l’extrême droite populiste, la nécessité de constituer « comme naguère face au fascisme, une large coalition populaire à même de prendre le dessus et d’en faire un programme de gouvernement »…

Les sociaux-démocrates ne sont plus seuls à occuper la gauche de l’espace politique. D’une part, le déclin des socialistes n’est pas inéluctable, et d’autre part, il ne s’identifie pas forcément à celui de la gauche. Des majorités politiques rassemblant socialistes, verts et gauche radicale peuvent prolonger l’espoir du mouvement ouvrier d’antan et former une alternative populaire.

J’ai essayé de montrer qu’à la différence du monde interdépendant sans solidarité du néolibéralisme, le socialisme a inventé la redistribution socialisée qui consiste à mutualiser les richesses privées pour les investir dans des biens et services publics de manière à répondre aux besoins collectifs par la Sécurité sociale et les services publics. Ce legs me paraît essentiel pour tout projet éco-socialiste et pourrait renouer avec son potentiel subversif dans les mouvements sociaux à venir.

- Par Arnaud Lismond-Mertes (CSCE)

(1) Pascal Delwit, « This is the final fall ». An electoral history of European Social Democracy (1970 – 2019) ; Ceviplo (2021).

(2) Christophe Ramaux, « L’État social », (2012).

(3) Hugues Le Paige, Pascal Delwit et alii, « Les Socialistes et le pouvoir – gouverner pour réformer ? » (1998).

(4) « La reconversion partisane de la social-démocratie européenne – Du régime social-démocrate keynésien au régime social-démocrate de marché » (2017).

(5) Le Paige et alii, ibid, p. 23.

(6) Hugues Le Paige, « Social-démocratie : histoire d’une abdication », Politique n°116, juin 2021.

(7) Bruno Amable et Stefano Palombarini, « L’illusion du bloc bourgeois – Alliances sociales et avenir du modèle français », (2017), p. 108.

(8) M. Alaluf et P. Magnette, Rencontre-débat du 27.05.21 organisée par PAC (en ligne).

(9) Arnaud Lismond-Mertes, « Union européenne : stop ou encore? Éléments pour le débat » (Leftxit, réformes, UE socialiste..), (2017).

(10) Amable et Palombarini, op. cit., p. 128.

(11) Michel Husson, « Où est passée la social-démocratie? », in Alternatives économiques, 13.04.21

(12) La trajectoire politique d’Henri De Man (1885-1953) oscilla du marxisme orthodoxe de sa jeunesse, au socialisme nationaliste et autoritaire, jusqu’à son ralliement à « l’ordre nouveau » et à sa collaboration pendant l’occupation allemande. Il fut condamné ensuite comme collaborateur.